自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

メインディッシュはバリの空気だった。

バリ島に旅行した際に生まれて初めてケチャックダンスのライブを見た。ダンサーたちはプロというよりも、昼間の生活と夜のバイトなケチャックダンスという人たちだ。技術的なものよりも一体感が必要なレベルだからそれでいいだろう。それに毎日やっていれば、それなりに巧くなるのも良くわかる。ケチャックダンスはあの有名な群舞だけでなく、それはコーラスのようなもので、メインの芝居をする人たちが別にいて、それは観光客相手ということもあるが、分かりやすくユーモアに富み客いじりもし、仮面やら伝統的な衣装やらいろいろと繰り出してみせてくれた70分だった。向こう側にバリの海とウルワツ寺院を見つつ陽がくれていくなかで見るものでまあ面白かった。ただ、これ劇場で見せられるとどんな感じなるんだろうなあ。分かりやすくいうと、自然という劇場がメインディッシュだった。要は外国のビールはその土地で地元の料理と共に飲むと巧いのと同じ。2012年12月17日@ウルワツ寺院野外劇場 バリ島インドネシア

PR

尾高忠明指揮 読売日本交響楽団

マーラー作曲 交響曲第9番

尾高はもっと世界で評価されていい指揮者だ。

丁寧にマーラーのスコアを手繰って行く尾高のアプローチは他の曲に対する彼の姿勢と同じで誠実そのものだ。決して特異なことをするわけではなく、スコアのすみずみまで光をあて、充実した演奏を聴かせる名指揮者だ。もっと世界的に評価されていい人だ。

いわゆるユダヤ節で曲想を埋め尽くすことはせず純粋な管弦楽としての魅力を引き出した。読響の演奏もみごとだった。弦のアンサンブル、低音から高音まで艶やかで厚みのある音を楽しんだ、管楽器も個性も技術もある演奏だった。

尾高はこんなに素晴らしい演奏を引き出すのだ。ほぼ日本の楽壇の活動で終わってしまった山田一雄や朝比奈隆を思い出してしまった。アジアの管弦楽の目指すべき演奏はここにある。

2012年12月14日@サントリーホール

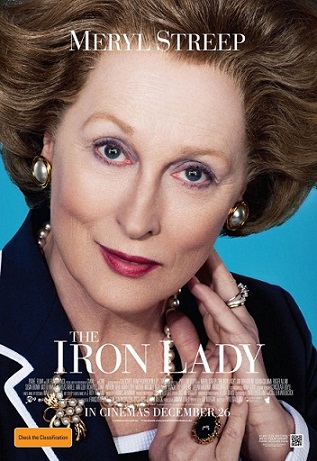

The Iron Lady

監督 フィリダ・ロイド

脚本 アビ・モーガン

出演者

メリル・ストリープ

ジム・ブロードベント

アンソニー・スチュワート・ヘッド

リチャード・E・グラント

見どころはメリルストリープの演技のみ

脚本が残念なのだ。痴呆症になりつつある現代のサッチャーと過去を行ったり来たりしながら話を淡々と進めて行く、オーソドックスな形を取るのだが、あまりにも行ったり来たりするので、物語に集中し始めたころでブツブツに分断される。現代部分ではほとんど何もドラマはなく何のための現代部分なのかも分からない。

「アマデウス」の見事な構成と比較すると余りにも陳腐。しかし、アカデミー賞を受賞したメリルストリープの演技はいつもの様に見事なので、レンタルビデオで借りるのなら見て損はないというくらいの作品。特にサッチャー時代を知らない人には当時のイギリスの雰囲気などが分かるのでいいかも。70点 2012年12月14日

監督 フィリダ・ロイド

脚本 アビ・モーガン

出演者

メリル・ストリープ

ジム・ブロードベント

アンソニー・スチュワート・ヘッド

リチャード・E・グラント

見どころはメリルストリープの演技のみ

脚本が残念なのだ。痴呆症になりつつある現代のサッチャーと過去を行ったり来たりしながら話を淡々と進めて行く、オーソドックスな形を取るのだが、あまりにも行ったり来たりするので、物語に集中し始めたころでブツブツに分断される。現代部分ではほとんど何もドラマはなく何のための現代部分なのかも分からない。

「アマデウス」の見事な構成と比較すると余りにも陳腐。しかし、アカデミー賞を受賞したメリルストリープの演技はいつもの様に見事なので、レンタルビデオで借りるのなら見て損はないというくらいの作品。特にサッチャー時代を知らない人には当時のイギリスの雰囲気などが分かるのでいいかも。70点 2012年12月14日

作/東 憲司

演出/高橋正徳

出演/新橋耐子 坂口芳貞 石田圭祐 横山祥二 横田栄司 富沢亜古 山崎美貴 藤﨑あかね

新橋、坂口の見事な演技をみつつ思ったことは

新橋耐子はパワフルで名女優である。登場人物の女性が老いの流れの中で肉体に起きるドラマも見たいのだが、もっと彼女の内面のドラマを見たかった。実息子に対し実力行使をしたりする元気な部分もいいのだが、それとの対比や、繰り返される同じ様なシーンでなく、その差異なども見てみたいのだ。坂口は毎回どんな演技を繰り出して来るのかが楽しみな俳優であるが、今回も面白かった。しかし、それは坂口が創りだしたものだった。ここで考えたいのは戯曲自体である。

僕は東の作品が文学座に合うのかと問われると分からない。東の作品の魅力は、技術よりも圧倒的な熱量とその思いを物量にも投影して上演するアングラの良さをもった所属劇団の芝居と比較してしまうからだ。文学座はもっと知的なアプローチをする集団である。社会とか時代とか、そういうものと対峙するだけでなく、もっと内面的なアングラ性が見たかった。

2012年12月13日@文学座アトリエ

演出/高橋正徳

出演/新橋耐子 坂口芳貞 石田圭祐 横山祥二 横田栄司 富沢亜古 山崎美貴 藤﨑あかね

新橋、坂口の見事な演技をみつつ思ったことは

新橋耐子はパワフルで名女優である。登場人物の女性が老いの流れの中で肉体に起きるドラマも見たいのだが、もっと彼女の内面のドラマを見たかった。実息子に対し実力行使をしたりする元気な部分もいいのだが、それとの対比や、繰り返される同じ様なシーンでなく、その差異なども見てみたいのだ。坂口は毎回どんな演技を繰り出して来るのかが楽しみな俳優であるが、今回も面白かった。しかし、それは坂口が創りだしたものだった。ここで考えたいのは戯曲自体である。

僕は東の作品が文学座に合うのかと問われると分からない。東の作品の魅力は、技術よりも圧倒的な熱量とその思いを物量にも投影して上演するアングラの良さをもった所属劇団の芝居と比較してしまうからだ。文学座はもっと知的なアプローチをする集団である。社会とか時代とか、そういうものと対峙するだけでなく、もっと内面的なアングラ性が見たかった。

2012年12月13日@文学座アトリエ

監督脚本/カン・ヒョンチョル

キャスト

シム・ウンギョン/キム・ミニョン/パク・チンジュ/ミン・ヒョリン

1970~80年代の洋楽ヒットナンバーの数々で彩られ、2011年韓国で740万人を動員したドラマ。夫や娘にも恵まれ、何不自由ない生活を送っていた42歳のナミは、ある日、母の入院先で高校時代の友人チュナと再会する。25年前の高校生時代、ナミやチュナら7人の仲良しグループはずっと一緒にいると約束しあったが、ある事件がきっかけで離れ離れになってしまっていた。病気に苦しみ、最後にみんなに会いたいというチュナのため、ナミは当時の仲間を集めようと決意。各地に散った仲間を訪ねる旅の過程で、再び人生に輝きを取り戻していく。監督は「過速スキャンダル」のカン・ヒョンチョル。

「素晴らしい映画の中の映画」

私の大好きな映画のひとつに「ヤアヤアシスターズの聖なる秘密」というアメリカ映画がある。見ていて面白くて、人生の深みに到達し、映画として演技や美術や音楽が素晴らしい映画なのだ。この映画はまさにそのような映画。高校時代の友人の時代と40才になった彼女たちを対比しながら、友情や全ての人生の人間讃歌となっている。音楽はあのサニー。ラストシーンで彼女たちが踊りだすシーンが映画の高揚感が頂点に達する。感涙ものの傑作。85点 2012年12月13日

キャスト

シム・ウンギョン/キム・ミニョン/パク・チンジュ/ミン・ヒョリン

1970~80年代の洋楽ヒットナンバーの数々で彩られ、2011年韓国で740万人を動員したドラマ。夫や娘にも恵まれ、何不自由ない生活を送っていた42歳のナミは、ある日、母の入院先で高校時代の友人チュナと再会する。25年前の高校生時代、ナミやチュナら7人の仲良しグループはずっと一緒にいると約束しあったが、ある事件がきっかけで離れ離れになってしまっていた。病気に苦しみ、最後にみんなに会いたいというチュナのため、ナミは当時の仲間を集めようと決意。各地に散った仲間を訪ねる旅の過程で、再び人生に輝きを取り戻していく。監督は「過速スキャンダル」のカン・ヒョンチョル。

「素晴らしい映画の中の映画」

私の大好きな映画のひとつに「ヤアヤアシスターズの聖なる秘密」というアメリカ映画がある。見ていて面白くて、人生の深みに到達し、映画として演技や美術や音楽が素晴らしい映画なのだ。この映画はまさにそのような映画。高校時代の友人の時代と40才になった彼女たちを対比しながら、友情や全ての人生の人間讃歌となっている。音楽はあのサニー。ラストシーンで彼女たちが踊りだすシーンが映画の高揚感が頂点に達する。感涙ものの傑作。85点 2012年12月13日

監督 ジョン・シングルトン

出演 テイラー・ロートナー/リリー・コリンズ/シガニー・ウィーヴァー

「ボーンシリーズとは似ても似つかない」

大好きな娯楽アクション映画、ジェーソンボーンの様な作品ときいていたのに、見てみたら、冒頭30分は安っぽい性春映画で、途中からカンフーアクション映画という良くわからない映画。アクションなどでも見るべきところなし。

2012年12月11日

出演 テイラー・ロートナー/リリー・コリンズ/シガニー・ウィーヴァー

「ボーンシリーズとは似ても似つかない」

大好きな娯楽アクション映画、ジェーソンボーンの様な作品ときいていたのに、見てみたら、冒頭30分は安っぽい性春映画で、途中からカンフーアクション映画という良くわからない映画。アクションなどでも見るべきところなし。

2012年12月11日

[劇作・脚本・演出]ケラリーノ・サンドロヴィッチ [音楽]パスカルズ [出演]生瀬勝久 / 小出恵介 / 丸山智己 / 安倍なつみ / 大倉孝二 / 緒川たまき / 大鷹明良 / マギー / 近藤公園 / 夏帆 / 三上市朗 / 久保酎吉 / 峯村リエ / 犬山イヌコ / 山西惇 / 池田成志 / 久世星佳 / 木野花 / 西岡徳馬 / 他

北回帰線と南回帰線の狭間にある架空の街に、祖母と二人で暮らす内気な青年。街を牛耳っているのは強欲で好色な市長。彼の三人の娘は、それぞれに複雑な事情を抱え、やがて街を揺さぶる大事件に発展する―。

市長の後妻と百歳を越える母親、子供を亡くした使用人夫婦、テロを企てる市民たち、怪しげな教会の司祭、謎の錬金術師と白痴の助手、そしてよその街からやってきた放浪の若者。幾多の登場人物が壮絶に絡み合う一大クロニクル。

まるでドストエフスキーのようで

上演時間は2回の短い休憩を含めて4時間10分であるがケラさん自身は時間のために削らなければならなかったシーンがあるらしい。作品はまるでロシアの作品を見ているようで、それもチェホフというよりもドストエフスキー。人間の原罪に迫って行く作品は深みもある。しかし、観客としては4時間10分の間、この作品のエネルギーを受けとめるだけの高い集中力を続けることができなかった。正確にいうと時おり集中が途切れてしまった。音楽も美術も演技も照明も見事である。

2012年12月9日@シアターコクーン

Aプロ

ストラヴィンスキー/夜鳴きうぐいす

ラベル/子供の魔法 演奏会形式

2012年12月2日@NHKホール

Cプロ:

ベルリオーズ/序曲「ローマの謝肉祭」

リスト/ピアノ協奏曲第2番(ルイ・ロルティ)

レスピーギ/ローマ三部作 ローマの祭り、噴水、松

2012年12月8日@NHKホール

デュトワの要求に見事に応えるN響

20年以上前にアムステルダムでデュトワとコンセルトヘボウ管で子供の魔法を聞いたことがあるが、どんな作品なのかも良くわからず面白さも感じなかったが、今回の演奏ではこのユーモアに溢れたこの作品の本質が伝わる見事な演奏で、N響は世界でもトップクラスの高度な演奏を披露した。夜鳴きうぐいすも含めて独唱者も見事で声の魅力もたっぷり溢れていてこれを定期演奏会で聞ける幸せを感じた。さらに、Cプロは協奏曲のソリストのロルティの演奏に色彩感が乏しく、見事に演奏して行くN響の魅力と比較すると残念と思ってしまった。ローマの3部作は目くるめく管弦楽の面白さを会場にいる誰にでも分かる様に伝えた。デュトワの十八番であるが、彼のやりたいように表現できる様になったN響は見事である。12月はデュトワを聞く月。来年も楽しみだ。

ドビュッシー:版画

1.パゴダ 2.グラナダの夕べ 3.雨の庭

Debussy: Estampes: 1. Pagodes 2. La soirée dans Grenade 3. Jardins sous la pluie

ドビュッシー:前奏曲集 第1集 より

2.帆 12.吟遊詩人 6.雪の上の足跡 8.亜麻色の髪の乙女

10.沈める寺 7.西風の見たもの

Debussy: Préludes 1 (Selection)

2. Voiles 12. Minstrels 6. Des pas sur la neige

8. La fille aux cheveux de lin 10. La cathédrale engloutie

7. Ce qu'a vu le vent d'ouest

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

シマノフスキ:3 つの前奏曲(「9つの前奏曲 作品1」より)

Szymanowski: 3 Preludes from op.1

ブラームス:ピアノ・ソナタ 第2番 嬰へ短調 作品 2

Brahms: Piano Sonata No.2 F sharp minor Op.2

ステージマナーもアーチスト評価のポイントとなる。

ポーランド出身のツイメルマンは、今後30年というスケールで考えたときに巨匠中の巨匠として世界の音楽界に君臨する可能性の強いピアニストの筆頭である。音楽に向い合う姿勢も造形も技術的な充実も見事であるからだ。

今回の演奏会ではドビッシーなどの演奏は古いフレスコ画の修復後のような明るい演奏で印象派の明るい光に溢れた絵画をみているようである。一方でブラームスの難曲を見事な造形の中で創り上げて行くのも見事である。

しかし、今回はステージマナーが不思議だった。コンサートは観客と創り上げて行くものでその時に観客の集中を切らす様なステージマナーは不要だと思うのだ。リラックスして聴くプログラムではないのだから。ツイメルマンが、ちょっと精神的にハイになっているのではないかと思う様な感じだった。両手をパバロッティのように拡げて拍手を受けたり、咳を何回もして笑いを誘ったり。ホントに良くわからなかった。また料金が16000円というのは高すぎないか。高い上に首都圏でほぼ同じプログラムで何回も演奏会があるので客席がガラガラである。これも演奏会の集中力を上げるのにマイナスに作用した様に思う。この数回のツイメルマンの演奏会の中ではもっとも印象の悪いものになった。

2012年12月4日@サントリーホール

1.パゴダ 2.グラナダの夕べ 3.雨の庭

Debussy: Estampes: 1. Pagodes 2. La soirée dans Grenade 3. Jardins sous la pluie

ドビュッシー:前奏曲集 第1集 より

2.帆 12.吟遊詩人 6.雪の上の足跡 8.亜麻色の髪の乙女

10.沈める寺 7.西風の見たもの

Debussy: Préludes 1 (Selection)

2. Voiles 12. Minstrels 6. Des pas sur la neige

8. La fille aux cheveux de lin 10. La cathédrale engloutie

7. Ce qu'a vu le vent d'ouest

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

シマノフスキ:3 つの前奏曲(「9つの前奏曲 作品1」より)

Szymanowski: 3 Preludes from op.1

ブラームス:ピアノ・ソナタ 第2番 嬰へ短調 作品 2

Brahms: Piano Sonata No.2 F sharp minor Op.2

ステージマナーもアーチスト評価のポイントとなる。

ポーランド出身のツイメルマンは、今後30年というスケールで考えたときに巨匠中の巨匠として世界の音楽界に君臨する可能性の強いピアニストの筆頭である。音楽に向い合う姿勢も造形も技術的な充実も見事であるからだ。

今回の演奏会ではドビッシーなどの演奏は古いフレスコ画の修復後のような明るい演奏で印象派の明るい光に溢れた絵画をみているようである。一方でブラームスの難曲を見事な造形の中で創り上げて行くのも見事である。

しかし、今回はステージマナーが不思議だった。コンサートは観客と創り上げて行くものでその時に観客の集中を切らす様なステージマナーは不要だと思うのだ。リラックスして聴くプログラムではないのだから。ツイメルマンが、ちょっと精神的にハイになっているのではないかと思う様な感じだった。両手をパバロッティのように拡げて拍手を受けたり、咳を何回もして笑いを誘ったり。ホントに良くわからなかった。また料金が16000円というのは高すぎないか。高い上に首都圏でほぼ同じプログラムで何回も演奏会があるので客席がガラガラである。これも演奏会の集中力を上げるのにマイナスに作用した様に思う。この数回のツイメルマンの演奏会の中ではもっとも印象の悪いものになった。

2012年12月4日@サントリーホール

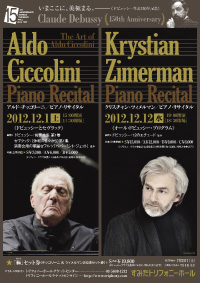

アルドチッコリーニ ピアノリサイタル

セヴラック/《休暇の日々から》第1集

演奏会用の華麗なワルツ「ペパーミント・ジェット」ほか

ドビュッシー/前奏曲集第1巻

崩れかかった究極の美はまるで水墨画のようで。

チッコリーニは非常に高度で美しい、難しい小さな標的を狙って音を繰り出すピアニストである。ピアニストとしてはもうすぐ崩れてしまうだろう。

つまり、さすがに80代のピアニストなので技術的には時おり外す。それは仕方のないことだ。しかし、ギリギリ彼の創り上げたい造形美は見事に伝わって来て、その造形美は現代最高のものであることから、やはり聞き逃せない演奏会だなと思った次第。

ドビッシーなどはイタリアのピアニストとして、鋭角なデジタル感に溢れたミケランジェリなどと比べるともっと自由で色彩感に富む。古い見事な水墨画を見てる様な感慨だ。彼は水墨画を提示したいわけではないのだから、技術の後退で色が褪せてしまったと表現すべきかもしれない。前半のセブラックは知らない作曲家であったが魅力的な曲ばかりで、初聴の曲馬借りだが非常に楽しんだ。昨年の協奏曲はオーケストラとあまりにも合わなかったので聞いているのが辛いくらいだったが、揺れ動くチッコリーニの気持ちのままに演奏するリサイタルはやはりひとつひとつが聞き逃せないなと思った次第。

2012年12月1日@すみだトリフォニーホール

セヴラック/《休暇の日々から》第1集

演奏会用の華麗なワルツ「ペパーミント・ジェット」ほか

ドビュッシー/前奏曲集第1巻

崩れかかった究極の美はまるで水墨画のようで。

チッコリーニは非常に高度で美しい、難しい小さな標的を狙って音を繰り出すピアニストである。ピアニストとしてはもうすぐ崩れてしまうだろう。

つまり、さすがに80代のピアニストなので技術的には時おり外す。それは仕方のないことだ。しかし、ギリギリ彼の創り上げたい造形美は見事に伝わって来て、その造形美は現代最高のものであることから、やはり聞き逃せない演奏会だなと思った次第。

ドビッシーなどはイタリアのピアニストとして、鋭角なデジタル感に溢れたミケランジェリなどと比べるともっと自由で色彩感に富む。古い見事な水墨画を見てる様な感慨だ。彼は水墨画を提示したいわけではないのだから、技術の後退で色が褪せてしまったと表現すべきかもしれない。前半のセブラックは知らない作曲家であったが魅力的な曲ばかりで、初聴の曲馬借りだが非常に楽しんだ。昨年の協奏曲はオーケストラとあまりにも合わなかったので聞いているのが辛いくらいだったが、揺れ動くチッコリーニの気持ちのままに演奏するリサイタルはやはりひとつひとつが聞き逃せないなと思った次第。

2012年12月1日@すみだトリフォニーホール

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター