自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

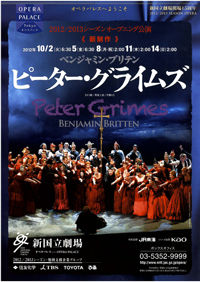

ブリテン作曲 「ピーター・グライムス」

指揮 リチャード・アームストロング

演出 ウィリー・デッカー

東京フィルハーモニー交響楽団 新国立劇場合唱団

ピーター・グライムズ(漁夫) スチュアート・スケルトン

エレン・オーフォード(寡婦、村の女教師) スーザン・グリットン

バルストロード船長(退役船長) ジョナサン・サマーズ

アーンティ(ボーア亭の女将) キャサリン・ウィン=ロジャース

圧倒的成功で開幕した2012/13シーズンの新国オペラ

仕事のために元々の日程のチケットを泣くことになり千秋楽に出かけた。ブリテンのこのオペラは、90年代にロイヤルオペラ、そして、10年ほど前にシカゴリリックオペラで見たのだが、全く面白くなく音楽にも魅力を感じずブリテン苦手でいた。しかし、日本でこのオペラが見られる機会は少ないので出かけたというだけ。しかし、今日はすごい。マゼール/キュッヘル/N響、ウィーン国立歌劇場「サロメ」が同時刻で演奏されている。音楽都市東京のすごさである。そんな競合相手もいるものの、今日の新国立劇場オペラはほぼ満席に近い状態だった。こんなにこのハウスに客が入っているのを見たことがないくらいだ。

モネのこのプロダクションは、ほぼ素舞台で簡単な間仕切りを使って場面を表現。急勾配の八百屋舞台で上演して行くのだが、ドラマが集約されるようにうまく演出されていて素晴らしい。そして、今日何よりも素晴らしいと感じたのは、そのプロダクション以上に演奏の充実である。外国から招いた4人の歌手はジョナサンサマーズは大歌手であった時代とは声量などは落ちるが見事な存在感。あとの3人は声も演技も素晴らしい。そして、日本人歌手もみな好演。二人の姪の役は難しいと思うが旨いねえ。いつもは詩は良いけど演技は3流と思う合唱も、今日はヘンテコな説明的動きも少なく見事な演技。歌唱ももちろん素晴らしい。この歌劇は極めて現代的なテーマを含む、この1830年代のイギリスの貧乏漁村の内面的な、しかし、社会的な歌劇で、個人と社会(コミュニティ)との対比が重要なテーマであるだけに、合唱団は極めて重要なのだ。その水準が高く驚いた。音の粒が立っているのだ。

そして、東京フィルの素晴らしいこと。予習もしないで出かけたのだが、実質2時間30分のオペラのスコアの魅力を際立たせる演奏だった。それは、リヒャルトシュトラウスの管弦楽が持つ魅力にも通じるものであることが水がしみ込んで行くように分かった。

本当に本当に素晴らしい演奏だった。今日からブリテンはとても気になる作曲家となり、ブリテンの歌劇の上演はこれから最も気にしていくものになっただろう。ヴェルディやワーグナーでなく、ベンジャミンブリテンで開幕した新国立劇場オペラハウスは極めて良い仕事をした。

(その他のキャスト)

姪1(ボーア亭の看板娘) 鵜木絵里

姪2(ボーア亭の看板娘) 平井香織

ボブ・ボウルズ(漁夫、メソジスト教徒) 糸賀修平

スワロー(判事) 久保和範

セドリー夫人(東インド会社代理人、未亡人) 加納悦子

ホレース・アダムス(牧師) 望月哲也

ネッド・キーン(薬剤師でやぶ医者) 吉川健一

ホブソン(保安官、運送屋) 大澤建

2012年10月14日(日)14時 新国立劇場オペラパレス

指揮 リチャード・アームストロング

演出 ウィリー・デッカー

東京フィルハーモニー交響楽団 新国立劇場合唱団

ピーター・グライムズ(漁夫) スチュアート・スケルトン

エレン・オーフォード(寡婦、村の女教師) スーザン・グリットン

バルストロード船長(退役船長) ジョナサン・サマーズ

アーンティ(ボーア亭の女将) キャサリン・ウィン=ロジャース

圧倒的成功で開幕した2012/13シーズンの新国オペラ

仕事のために元々の日程のチケットを泣くことになり千秋楽に出かけた。ブリテンのこのオペラは、90年代にロイヤルオペラ、そして、10年ほど前にシカゴリリックオペラで見たのだが、全く面白くなく音楽にも魅力を感じずブリテン苦手でいた。しかし、日本でこのオペラが見られる機会は少ないので出かけたというだけ。しかし、今日はすごい。マゼール/キュッヘル/N響、ウィーン国立歌劇場「サロメ」が同時刻で演奏されている。音楽都市東京のすごさである。そんな競合相手もいるものの、今日の新国立劇場オペラはほぼ満席に近い状態だった。こんなにこのハウスに客が入っているのを見たことがないくらいだ。

モネのこのプロダクションは、ほぼ素舞台で簡単な間仕切りを使って場面を表現。急勾配の八百屋舞台で上演して行くのだが、ドラマが集約されるようにうまく演出されていて素晴らしい。そして、今日何よりも素晴らしいと感じたのは、そのプロダクション以上に演奏の充実である。外国から招いた4人の歌手はジョナサンサマーズは大歌手であった時代とは声量などは落ちるが見事な存在感。あとの3人は声も演技も素晴らしい。そして、日本人歌手もみな好演。二人の姪の役は難しいと思うが旨いねえ。いつもは詩は良いけど演技は3流と思う合唱も、今日はヘンテコな説明的動きも少なく見事な演技。歌唱ももちろん素晴らしい。この歌劇は極めて現代的なテーマを含む、この1830年代のイギリスの貧乏漁村の内面的な、しかし、社会的な歌劇で、個人と社会(コミュニティ)との対比が重要なテーマであるだけに、合唱団は極めて重要なのだ。その水準が高く驚いた。音の粒が立っているのだ。

そして、東京フィルの素晴らしいこと。予習もしないで出かけたのだが、実質2時間30分のオペラのスコアの魅力を際立たせる演奏だった。それは、リヒャルトシュトラウスの管弦楽が持つ魅力にも通じるものであることが水がしみ込んで行くように分かった。

本当に本当に素晴らしい演奏だった。今日からブリテンはとても気になる作曲家となり、ブリテンの歌劇の上演はこれから最も気にしていくものになっただろう。ヴェルディやワーグナーでなく、ベンジャミンブリテンで開幕した新国立劇場オペラハウスは極めて良い仕事をした。

(その他のキャスト)

姪1(ボーア亭の看板娘) 鵜木絵里

姪2(ボーア亭の看板娘) 平井香織

ボブ・ボウルズ(漁夫、メソジスト教徒) 糸賀修平

スワロー(判事) 久保和範

セドリー夫人(東インド会社代理人、未亡人) 加納悦子

ホレース・アダムス(牧師) 望月哲也

ネッド・キーン(薬剤師でやぶ医者) 吉川健一

ホブソン(保安官、運送屋) 大澤建

2012年10月14日(日)14時 新国立劇場オペラパレス

PR

ロリンマゼール指揮

NHK交響楽団

今年度のNHK交響楽団シーズンの最大の目玉の10月。Aプロのグラズノフのバイオリン協奏曲のソロのキュッヘルはご存知ウィーンフィルのコンサートマスターの中でもトップの存在。キュッヘルは2011/12のシーズン。震災後で多くの欧米の演奏家が来日を拒否しキャンセルする中、単独来日し、N響の5月のプログラムで特別コンサートマスターをしてくれた日本を愛してくれる世界の音楽界のトップ。そして、マゼールとはウィーンフィルで百回以上共演している仲です。もう期待が高まらないと言うのが無理な話です。4つそれぞれが音楽好きならたまらないプログラムになっています。

Aプロ

チャイコフスキー組曲3 グラズノフバイオリン協奏曲(キュッヘル)

法悦の詩/ 無伴奏パルティータ2番 サラバンド(アンコール)

N響最高度の集中力でマゼールと共演。

マゼールとの初顔合わせは珍しいチャイコフスキーの組曲3番で始まった。冒頭は堅いなあと思わせたがすぐにN響はマゼールのあの溜める指揮棒に柔軟に対応し始めた。それにしても今宵のオーケストラの集中力はものすごい。この組曲は弦楽のアンサンブル、ハーモニーがとても大切で、マゼールの指揮とハーモニーの合奏のための聴くということが同時に進行して行く、素晴らしい選曲である。

そして、コンマスのマロさまのソロ部分の美しいこと。マゼールはこの曲だけでなく、最初の顔合わせだからか、いつもの灰汁の強いマゼール節炸裂の演奏でなくむしろ中庸の良さを大切にした演奏だったと思う(彼にしては)。

ウィーンフィルのキュッヘルさんを迎えてのコンチェルト。キュッヘルさんは昨年2011年の5月。世界の音楽家が来日キャンセルする辛い音楽環境のなかで、来日し尾高忠明指揮のもと、4回の定期演奏会に特別コンサートマスターとして演奏してくれた。その時の英雄の生涯のソロの美しかったことは忘れられない。ということで、世界的な音楽家ではあるがN響にとっては、親戚の様な存在。

しかし、キュッヘルさん、この協奏曲にてこづっていた。音色も音量も音程もイマイチ感が拭えないまま終わってしまった。それでも観客は盛んに拍手をするのだが、彼自身が不調であることを分かっているためにスゴくバツの悪そうな感じ。

巧みにコンサートの最後におかれたスクリャービンの名曲はなかなかいい演奏に出会わない。しかし、今宵はこの曲の魅力を思う存分、聞かせてくれる素晴らしい演奏だった。マゼールが来たからと何か特別の技術的飛躍があるわけではないが、マゼールの色づけとオケのいつもにも増しての集中力でとてもいい演奏会となった。2012年10月13日 @NHKホール

N響はマゼールの芸術を表現する能力を完璧に備えて…

Cプロ:ワーグナー ニーベルングの指輪(声楽なし/マゼール編曲)

ゲストコンサートマスターにアムステルダムコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートマスター、ヴェスコエシュケナージを迎えての80分弱の音の饗宴。マゼールはNHK交響楽団に何の妥協も必要ない。ゆったりめのテンポでワーグナーのテキストを懇切丁寧に読み解いて行く、おなじみのメロディやモチーフはきちんと揃っていて、弦の奏者を厚めにそろえたこともあり、低音の美しさ。ハーモニーのすごさ。管楽器はちょいと怪しいところもあったけれども、すんばらしいいい。打楽器系も面白いほど決まる。それも、この巨大な音響の点では東京の他のオケが使わないホール。ここでこの演奏。すげーなーとしか言いようがない。N響の定期会員であることをホントに喜びと思った80分。2012年10月20日@NHKホール

もはや旧知の仲、マゼール/N響の絶妙なハーモニーを満喫。

Bプロ:モーツアルト/プラハ交響曲、ウェーバー/クラリネッと協奏曲2番(Dオッテンザマー) スペイン狂詩曲 ボレロ

モーツアルトの38番交響曲。マゼールはモーツアルトで評価されている指揮者ではない。僕には例えばアンドレプレヴィン/N響でモーツアルトを聴いたばかりだから、この演奏にモーツアルトよりもマゼールの体臭のようなものを感じてしまう。しかし、同じオケがよくもこう1ヶ月で替わるなあと感心する。モーツアルト=小編成でまたもやオケの合奏力、アンサンブル力にギアを入れたマゼールは、享楽の音の世界を次々と披露する。

決して有名曲ではないウェーバーのクラリネット協奏曲。そこにウィーンフィルの首席のオッテンザマーが入り、最小音から絶妙の表情がびしびしと決まる演奏。今年の最優秀ソリストの候補に入った。ザマー。会場が一気に湧く。

そして、後半のラベル。先日の読響と比較すると光り輝き音が跳ねている。光と色彩豊かな印象派なラベルが聞けた!ピアニシモの中に輝くダイヤ。砂丘に吹く風のように微妙に変化が生まれて行く。これぞ、ラベル!ボレロは、テンポがやや速めなのと、各パートにジャージーにメロディを歌わせることもあってか、サックスなどミス連発。ちょい残念。しかし、この超名人芸はなんだ。こんな個性的な、こんなボレロ…も、、、、いいよ、いい!まるでN響はもう何回目かの共演のごとくマゼールの要求を見事に聞き入れ、名人芸であり、個性的な演奏を繰り広げる。

2012年10月25日@サントリーホール

NHK音楽祭

ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 ハ長調

グリーグ:ピアノ協奏曲 イ長調 作品16 アリスオット独奏

チャイコフスキー:交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

(アンコール)グリンカ作曲「ルスランとリュドミラ」序曲

大団円は祝祭的に

今年の初めから待ちに待っていた。マゼール/N響の共演もフィナーレ。コンサートマスターはマロ、篠崎さんに戻り、何ヶ月も前から完売だった公演は超満員の観客の中で開かれた。マゼールのこだわりのあるベートーベンで始まり、アリスオットが美貌だけでなく、ピアニストとしてもなかなか優秀であるところを見せたグリーグの協奏曲。マゼールのつける音楽は華やかで繊細。そして、歌う。

そして、4番交響曲。昨年9月のブロムシュテットとの5番も名演だったが、響のこれは個性豊かな名演。テンポは微妙に動き音楽が生き生きとしている。そして歌う。特に低音を丁寧にし、客を強音で驚かしてひきつけるのではなくピアニシモで引き寄せるようにして魅了して行く。マゼールマゼールマゼール。

会場はブラボーというよりも歓声で埋まる。そして、アンコール。この夢の饗宴を惜しむように見事な楽しい名演であった。82歳のマゼールともう一度機会がありますように!2012年10月29日@NHKホール

東京芸術劇場リニューアル記念公演

チャイコフスキー後期交響曲チクルス

指揮:ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー

管弦楽:読売日本交響楽団

ロジェベン、ロジェベン

最近読響の登板が少ないロジェベン。本当に久しぶりに聞いた。そして、このソビエト時代から活躍する大指揮者の演奏の魅力を再び満喫した。3つの交響曲は奇蹟の名演…というのはちょいと言い過ぎかもしれないが、これいつもの読響の音ではない。あの音は、20年以上前のソビエト時代のモスクワ/レニングラード系オケで奏でられた音だ。例えば、スヴャトラーノフとか、ムラヴィンスキーとか。テンポは遅く、丁寧にスコアをたぐって行く。そして、表現はでかく、音量はどでかい。爆音系なのだ。そして、ソビエト時代の厳しい合奏力も伺わせる。ロジェストヴェンスキーはこういうポピュラーな名曲はなかなか演奏してくれないので、生涯忘れられない貴重な演奏体験となった。時々粗い部分もあるが、きっとこのスケジュールだと短いリハーサルでやってるのだろうなと思う。

一方協奏曲は酷かった。読響だけが演奏していると聞いていて気持ちいいのだが、特に息子のサーシャは楽譜を見ながらの演奏だっただけでなく、技術が追いついていない。出来が悪いのではなくもとから出来ないのが良くわかる。早いフレージングは最後の1音2音は音が出ない。テンポやリズムが安定していない。とにかくかね返せレベルの演奏。妻のボストコーニワも、ペダルを踏み続け演奏をごまかしている。ホントに酷い演奏だ。ロジェベンは引き受ける時にソリストを条件にしているのだろうが、自分の商品価値を下げていることに81歳にもなって気がつかないのだろうか?また、サーシャはどれだけ恥ずかしい演奏なのか分かっているはずだ。いつまでたっても親離れできない典型的な馬鹿息子である。

ピアノ協奏曲第1番 ロ短調、交響曲第4番 ヘ短調

ピアノ:ヴィクトリア・ポストニコーワ

2012年10月6日

幻想序曲「ロメオとジュリエット」、イタリア奇想曲、交響曲第5番 ホ短調

2012年10月7日

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調、交響曲第6番 ロ短調「悲愴」

ヴァイオリン:サーシャ・ロジェストヴェンスキー

2012年10月8日

@東京芸術劇場コンサートホール

監督/アダムシャンクマン

出演/ジュリアンハフ

トムクルーズの起用で大成功!

相当面白かった。ロックミュージカルの映画化で失敗作の多い舞台ミュージカルの映画化では成功した。その一番の要因はトムクルーズなのである。ヤク中で自堕落でナルシスな伝説のロックスター役にぴったりでもう何も言えないのである。脇役に廻ったトムクルーズは、見事な存在感を見せる。他のトムクルーズ製作の俺を見ろ映画のつまらなさと比較するとトムクルーズも俳優として面白すぎる。トムクルーズも脇役なのに、旨く仕事をチョイスした。この人まだまだ落ちて行かないぞ、と思ったよ。

2012年9月28日

出演/ジュリアンハフ

トムクルーズの起用で大成功!

相当面白かった。ロックミュージカルの映画化で失敗作の多い舞台ミュージカルの映画化では成功した。その一番の要因はトムクルーズなのである。ヤク中で自堕落でナルシスな伝説のロックスター役にぴったりでもう何も言えないのである。脇役に廻ったトムクルーズは、見事な存在感を見せる。他のトムクルーズ製作の俺を見ろ映画のつまらなさと比較するとトムクルーズも俳優として面白すぎる。トムクルーズも脇役なのに、旨く仕事をチョイスした。この人まだまだ落ちて行かないぞ、と思ったよ。

2012年9月28日

作/赤堀雅秋 演出/河原雅彦

出演/伊藤正之 市川しんぺー 吉本菜穂子 平田裕一郎 橋下淳 板橋駿谷 駒木根隆介 田島ゆみか

お子ちゃまのみる芝居ではない、が。

2012年は後述する理由もあって、日本の演劇をあまり見ていない。そういう状況にありながらも、私は断言できる。この作品は2012年の日本演劇界が産み出した傑作である。

作者は赤堀雅秋氏。もう何年もザシャンプーハットの作品を見ていなかったのであるが、この作品はスゴかった。原罪、刧や宿命、現代の絶望や人間の深い哀しみが容赦なく提示され突きつけてくる。この作品のすごいところは、ストーリーとして知性で見て行くことも、感性で感じ取って行くことでも観客は作品にアプローチできることである。

例えば、それは異様に強調される笑いに現れている。さまざまな登場人物は、さまざまなことに笑いを使う。現実と向き合わない、人と向かわない、いろんなことに笑いで閉ざして行く。笑えないことを笑いで塗りたくろうとしているのである。

これはとても分かりやすい。

今回の観客は、イケメン君出演者のファンの若い女子たちが観客のほとんどである。どす黒い思いに悩まされたり、絶望しか無い時間を過ごす経験の少ない観客にこの純文学系の深い作品を理解させたのは演出の河原雅彦氏の物事の本質をずばっとつかんで観客に上手くデリバーする。そして、若い俳優たちも含めた俳優陣の見事なこと。この演出力なくして、このクォリティの上演はなかったはずだ。

演技陣では、加藤啓のテンションが上下する感じがしたのが気になるくらい。名前は分からないが、親を亡くした不良兄妹役をやった俳優、刑事役や巡査役の佇まいもよかったなあ。駒木根という俳優のテンションはスゴかった。

演出家に必要なものを感じさせてくれる舞台でもある。

最近の芝居は、集客の難しさから守りに入った芝居が続いているのだが、この作品はそれと真逆。挑戦的でやりきった感の高い、非常に水準の高い舞台で芝居をみる喜びに圧倒された。残念なのは客席に大人が少ないこと。この作品こそ大人が見るべき芝居なのである。 2012年9月25日@本多劇場

出演/伊藤正之 市川しんぺー 吉本菜穂子 平田裕一郎 橋下淳 板橋駿谷 駒木根隆介 田島ゆみか

お子ちゃまのみる芝居ではない、が。

2012年は後述する理由もあって、日本の演劇をあまり見ていない。そういう状況にありながらも、私は断言できる。この作品は2012年の日本演劇界が産み出した傑作である。

作者は赤堀雅秋氏。もう何年もザシャンプーハットの作品を見ていなかったのであるが、この作品はスゴかった。原罪、刧や宿命、現代の絶望や人間の深い哀しみが容赦なく提示され突きつけてくる。この作品のすごいところは、ストーリーとして知性で見て行くことも、感性で感じ取って行くことでも観客は作品にアプローチできることである。

例えば、それは異様に強調される笑いに現れている。さまざまな登場人物は、さまざまなことに笑いを使う。現実と向き合わない、人と向かわない、いろんなことに笑いで閉ざして行く。笑えないことを笑いで塗りたくろうとしているのである。

これはとても分かりやすい。

今回の観客は、イケメン君出演者のファンの若い女子たちが観客のほとんどである。どす黒い思いに悩まされたり、絶望しか無い時間を過ごす経験の少ない観客にこの純文学系の深い作品を理解させたのは演出の河原雅彦氏の物事の本質をずばっとつかんで観客に上手くデリバーする。そして、若い俳優たちも含めた俳優陣の見事なこと。この演出力なくして、このクォリティの上演はなかったはずだ。

演技陣では、加藤啓のテンションが上下する感じがしたのが気になるくらい。名前は分からないが、親を亡くした不良兄妹役をやった俳優、刑事役や巡査役の佇まいもよかったなあ。駒木根という俳優のテンションはスゴかった。

演出家に必要なものを感じさせてくれる舞台でもある。

最近の芝居は、集客の難しさから守りに入った芝居が続いているのだが、この作品はそれと真逆。挑戦的でやりきった感の高い、非常に水準の高い舞台で芝居をみる喜びに圧倒された。残念なのは客席に大人が少ないこと。この作品こそ大人が見るべき芝居なのである。 2012年9月25日@本多劇場

指揮=スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

クラリネット=リチャード・ストルツマン

ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」序曲

スクロヴァチェフスキ:クラリネット協奏曲(日本初演)

ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」(デ・フリーヘル編)

フケセン系クラオタとしてMrS白鳥の歌(予定)

日本のクラオタは、今や2種類に分かれる。腐女子系なら、ランランなど若いイケメンの追っかけ。男子は、河村尚子、庄司紗矢香などアイドル系演奏家の演奏を求めている。これ新種である。しかし、それ以前からあった、自らを本格的音楽ファンと信じているクラオタの王道は、フケセンである。80歳以上の高齢演奏家を珍重し至芸と信じて拝聴させていただくというそれである。

僕はスクロヴァの熱狂者にはならなかった。

告白する。個人的に音楽のトラウマがある。結局カールベームの生演奏を聴き損なったことだ。聴こうと思えば聴けた最晩年のウィーンフィルとの来日。チケットは高額ということもあって完売でなかった。行きたかったのに、行かなかった。

カールベームが亡くなった時に、ああ、俺はもうベームの音楽が好きだったのに聴かなかった、、、と後悔した。強い後悔となって、それから、気になる高齢演奏家のコンサートを最優先して聴くようになったのだ。こうしてフケセンのクラオタになっていった。

ということで、フケセン指向なのであるが、それも、前述のスクロヴァで終わるなと思った。さらに、先日の読響/ゲルトアルブレヒトのブラームスで完全に終わった。ああ、歳とってもう制御できなくなっても指揮棒を振る人っているんだ。いろんな人がいるんだと。中には老害、耳が遠い、短気指揮者もいるのだろうと。

3月に聴いたスクロヴァのベートーヴェンもイマイチだった。ということで、僕はスクロヴァを聞く最期の機会になるだろうと思って今宵でかけたのだ。

「魔弾の射手」ではオケの出だしが会わない。縦が揃わない。ああ、そういう指揮なんだと、ちょっとがっかり感が増し始めた。スクロヴァの曲は面白くなかったけれど、ストルツマンのクラリネット演奏はよかったので、今日はこれで良しとしようと思った。

で、後半。これがよかった。

弦も木管も金管も素晴らしかった。

超一流の演奏であった。

トリスタンとイゾルデの物語がそこに立ち上がってくるわけではないのだが、純粋に管弦楽として素晴らしい演奏をしたのだ。特に弦は深いが重くなく艶やか。ソリストも素晴らしく、1時間のこの曲を満喫した。こんな音を読響から引き出せるのかと驚いた。

こうなると、スクロヴァとお別れすることができなくなってしまった。

Mr.Sの白鳥の歌と思って聴いたのだが、ちょっと予定変更である。

実はこの1週間、体調が悪く、先週は3つもチケットを無駄にした。今宵も日曜の演奏会をチケットを替えてもらって聴いたのだ。来て良かった。

2012年9月24日@サントリーホール

2012年9月定期

アンドレプレヴィン指揮

NHK交響楽団

Aプログラム マーラー作曲 交響曲第9番

プレヴィンのマーラー観をN響は見事に受けとめ演奏した

さあ、2012年〜13年のシーズンが始まった。愛するN響の定期で始まる。

去年が歩行器での登場だったが、今年は杖と介助の人に腕を借りながらの登場。昨年は素晴らしいものの、時おりアンサンブルが乱れた演奏だった。祈る様な思いで客席で最初の一音を聴いた。そして懸念は的中。ブラスセクションはミスが目立ち、弦のセクションもいつものN響ではない。しかし、だんだんと持ち直す。そして、2楽章以下は今まで聴いたことの無い様なアンドレプレヴィンのマーラーが立ち上がった。

そこには、アンサンブルや合奏の、そして、音楽の美しさはあるけれども、いわゆるマーラー節はない。よく言われる死への憧れと恐怖もない。

むしろ、もっと達観した音楽だけに向き合う世界があった。いつものマーラーの演奏は内面をさらけ出し、叫び泣きわめく。そういう思いは全て表現の向こう側に押し込んでいた。4楽章のビオラやバイオリンの、チェロのソロの美しいこと。弦の合奏の見事なこと。ブラスセクションの抑制のきいた見事な世界観はプレヴィンそのものなのだ。音楽は生き生きと跳ね、唄い、光り輝いていた。

2012年9月15日(土)@NHKホール

Bプログラム モーツァルト作曲 交響曲 第1番

交響曲 第41番 「ジュピター」

ハイドン作曲 交響曲 第102 番

「至福」

僕がこれだけN響に肩入れするようになったのは、プレヴィンのモーツアルトを聴いたときからだった。N響から醸し出される音楽は、自我を排した音楽の前に何も飾らず、しかし必要なものは全てある音楽のように思えたからだ。

日本のオケは素晴らしい。しかし、例えば、ドイツ語にウムラウト、フランス語に巻き舌やアとマの間の音があるように、欧州音楽に必要な肝というものがある。それがあることによって、より本物に近づくというか。

それをプレヴィンはN響で表現してくれたのだ。

今宵音楽をきいていて、残響のいいサントリーホールのひとつひとつの音がまろやかに、消えて行く瞬間瞬間を心から楽しんだ。そして、プレヴィンが来てからN響に、決して自我を出して、モーツアルトやハイドンの作った、いや音楽そのものが持つ美しさに何か付け足して自我の痕跡を残すようなことをしないプレヴィンの音楽である。それは、まったく普通である。しかし、その普通がなかなかないものなのだ。至福の時間を過ごし、プレヴィンの健康が続き、またこの至福の時間を聴く機会があることを心から祈るのであった。

作演出/おかやまはじめ

出演/おかやまはじめ 省吾 林和義 古川悦史 本間剛 西條義将(モダンスイマーズ) 喰 始(WAHAHA本舗)

「推せん!喰始の演技は必見。見事なできに満足度高し」

俳優おかやまはじめのドヤ顔は、小市民の中年男が何とも情けない顔で下から相手の顔色を伺う顔。何とか笑顔でごまかそうとする顔。もはや日本の俳優陣の中でも最高峰のドヤ顔をする。それがラッパ屋の舞台にかかせないものであることはファンなら誰でも知るところだし、おかやまさんが朝ドラなどにレギュラー出演していて、あんまり台詞がなくても、画面におかやまさんがいて芝居をしているだけでも、見るものに安心感を与える。ものすごい存在感だ。威圧感のない透明な空気感の存在感なのである。

そのおかやまはじめが名うての俳優とはじめたHOBO。初見である。きっと鈴木聡さんの6掛けくらいで見ればいいのかな?と失礼ながら思ってでかけてみたら、全く違った。選曲のセンスは鈴木さんのジャズの影響を強く受けているし、演劇に対する真面目さも同じだが、作品はコメディでも作風は違って、ペーソスたっぷりの小粒の真珠の様、だった。

新宿の中年ホームレスの話である。よくありがちな設定だ。その日々のできごと、人間模様、出会いと別れ。何かを諭すわけでもなく、嗚咽してみるような作品でもなく、ほんわかさせてくれる作品。こういう作品を見ると、普段の生活の普段に人間関係のありがたさ、そこに見いだすべき価値観を再認識もさせてくれる。もちろん、ちょっと言いたいことはある。例えば、江戸弁(例の「ひ」と発音ができない)でうまく話せないと言うことをあのタイミングで何回も繰り返したりすることは不要だし、芝居じみていて、せっかくのテンポが落ちてしまう。暗転の多用も如何なものか?選曲にひと工夫あっていいのではないか?とあるけれども、どれもこれもが好みの部類のことなので、それは人によっていろいろと感想が違うだろう。

この作品を推す理由はストーリーや本の魅力だけでない。芝居の魅力に満ちているからだ。それは、この作品では役者の魅力ということでもある。おかやまさん自身はバイプレイヤーに徹しているが、5人のメンバーは出色の出来。とくに省吾(初見)という人は、無骨な線を崩さずに淡々と演じながら人間の善の部分をにじませるという名演をする。林和義さんは名優としてすでに確立した評価があるけれども、このふかい味わいはなんだろう。元文学座の名うての演劇人、古川さんも他の芝居とはレベルの違う演技を見せる。芝居を細かく丁寧に演じきっているのにリアル感を失わない。こうした新劇の俳優が少なくなった。演劇の深さを感じさせてくれる。本間剛も小劇場を中心に活躍した俳優だが、名うての俳優の中でギアがかかって、いつもにもまして芝居魂を感じさせる。

この芝居の注目点で忘れてならないのは、おかやまはじめの演出力である。

それは、前述したおなじみの俳優たちがいつもより格段の演技をみせていることでも明らかだ。さらに、客演のふたりがものすごいことになっている。先ずはモダンスイマーズの西條。見事である。いつもの守備範囲としている役柄と違うキャラの役柄を見事に演じていた。もっと言わせてもらうと別人のようなのである。おったまげた。西條という人は俳優としては、むしろ不器用な高倉健タイプかと思いきや違った。

しかし、それ以上に出色なのが、ワハハ本舗の喰始である。出色、出血、出欠、いや、驚愕。どういう表現を使えば伝わるだろう。メチャおったまげた。ワハハの演出家はこういう芝居ができるのか!演劇人が目指すべき理想の姿がそこにある。僕は芝居に出してもらうといつも思うのは昭和の名優である。例えば、加藤大介、例えば、伊藤雄之助、例えば、志村喬、例えば、佐分利信。目標は高く、ああいう存在を目指したいといつも思うのだ。もういなくなった。素晴らしい俳優の中の俳優。

何もしなくても常に何かを放ち続ける俳優。いまのテレビや映画の俳優のつまらないこと(失礼)と思っていたら、ここにいた。タベハジメ!素晴らしい。圧倒的。「アー」といったり、息をしたり、呼吸をしたり、まばたきしたり、視線を変える。台詞のひとつひとつの、発声、呼吸、ポージング、アクセント、アクション。何から何まで完璧なそして魂の入った見事な演技を見せる。そして、観客をおかやまはじめの造り上げる世界に一気に引き込むのである。ああ、見事。初見であるが本当に本当に驚いた。僕はこれから、どういう演技ができるようになりたいか?と問われたら、喰始さんのような、と、子供が夢を語るように言うかもだ。ワハハ恐るべし。あんな演出家に演出されるのか。大変だ。

つまり、本もいいし、俳優は魅力的、さらに演技も見事。これこそ、観に行くべき芝居である。最近つまらない芝居ばかりだったので、本当に嬉しかった。2012年9月6日@下北沢駅前劇場

出演/おかやまはじめ 省吾 林和義 古川悦史 本間剛 西條義将(モダンスイマーズ) 喰 始(WAHAHA本舗)

「推せん!喰始の演技は必見。見事なできに満足度高し」

俳優おかやまはじめのドヤ顔は、小市民の中年男が何とも情けない顔で下から相手の顔色を伺う顔。何とか笑顔でごまかそうとする顔。もはや日本の俳優陣の中でも最高峰のドヤ顔をする。それがラッパ屋の舞台にかかせないものであることはファンなら誰でも知るところだし、おかやまさんが朝ドラなどにレギュラー出演していて、あんまり台詞がなくても、画面におかやまさんがいて芝居をしているだけでも、見るものに安心感を与える。ものすごい存在感だ。威圧感のない透明な空気感の存在感なのである。

そのおかやまはじめが名うての俳優とはじめたHOBO。初見である。きっと鈴木聡さんの6掛けくらいで見ればいいのかな?と失礼ながら思ってでかけてみたら、全く違った。選曲のセンスは鈴木さんのジャズの影響を強く受けているし、演劇に対する真面目さも同じだが、作品はコメディでも作風は違って、ペーソスたっぷりの小粒の真珠の様、だった。

新宿の中年ホームレスの話である。よくありがちな設定だ。その日々のできごと、人間模様、出会いと別れ。何かを諭すわけでもなく、嗚咽してみるような作品でもなく、ほんわかさせてくれる作品。こういう作品を見ると、普段の生活の普段に人間関係のありがたさ、そこに見いだすべき価値観を再認識もさせてくれる。もちろん、ちょっと言いたいことはある。例えば、江戸弁(例の「ひ」と発音ができない)でうまく話せないと言うことをあのタイミングで何回も繰り返したりすることは不要だし、芝居じみていて、せっかくのテンポが落ちてしまう。暗転の多用も如何なものか?選曲にひと工夫あっていいのではないか?とあるけれども、どれもこれもが好みの部類のことなので、それは人によっていろいろと感想が違うだろう。

この作品を推す理由はストーリーや本の魅力だけでない。芝居の魅力に満ちているからだ。それは、この作品では役者の魅力ということでもある。おかやまさん自身はバイプレイヤーに徹しているが、5人のメンバーは出色の出来。とくに省吾(初見)という人は、無骨な線を崩さずに淡々と演じながら人間の善の部分をにじませるという名演をする。林和義さんは名優としてすでに確立した評価があるけれども、このふかい味わいはなんだろう。元文学座の名うての演劇人、古川さんも他の芝居とはレベルの違う演技を見せる。芝居を細かく丁寧に演じきっているのにリアル感を失わない。こうした新劇の俳優が少なくなった。演劇の深さを感じさせてくれる。本間剛も小劇場を中心に活躍した俳優だが、名うての俳優の中でギアがかかって、いつもにもまして芝居魂を感じさせる。

この芝居の注目点で忘れてならないのは、おかやまはじめの演出力である。

それは、前述したおなじみの俳優たちがいつもより格段の演技をみせていることでも明らかだ。さらに、客演のふたりがものすごいことになっている。先ずはモダンスイマーズの西條。見事である。いつもの守備範囲としている役柄と違うキャラの役柄を見事に演じていた。もっと言わせてもらうと別人のようなのである。おったまげた。西條という人は俳優としては、むしろ不器用な高倉健タイプかと思いきや違った。

しかし、それ以上に出色なのが、ワハハ本舗の喰始である。出色、出血、出欠、いや、驚愕。どういう表現を使えば伝わるだろう。メチャおったまげた。ワハハの演出家はこういう芝居ができるのか!演劇人が目指すべき理想の姿がそこにある。僕は芝居に出してもらうといつも思うのは昭和の名優である。例えば、加藤大介、例えば、伊藤雄之助、例えば、志村喬、例えば、佐分利信。目標は高く、ああいう存在を目指したいといつも思うのだ。もういなくなった。素晴らしい俳優の中の俳優。

何もしなくても常に何かを放ち続ける俳優。いまのテレビや映画の俳優のつまらないこと(失礼)と思っていたら、ここにいた。タベハジメ!素晴らしい。圧倒的。「アー」といったり、息をしたり、呼吸をしたり、まばたきしたり、視線を変える。台詞のひとつひとつの、発声、呼吸、ポージング、アクセント、アクション。何から何まで完璧なそして魂の入った見事な演技を見せる。そして、観客をおかやまはじめの造り上げる世界に一気に引き込むのである。ああ、見事。初見であるが本当に本当に驚いた。僕はこれから、どういう演技ができるようになりたいか?と問われたら、喰始さんのような、と、子供が夢を語るように言うかもだ。ワハハ恐るべし。あんな演出家に演出されるのか。大変だ。

つまり、本もいいし、俳優は魅力的、さらに演技も見事。これこそ、観に行くべき芝居である。最近つまらない芝居ばかりだったので、本当に嬉しかった。2012年9月6日@下北沢駅前劇場

「西湖の夜」

千手観音のシーンが売り物の、武術や中国雑技をうまく取り入れながら、杭州の西湖に関する歴史絵巻を60分のショーにしたもので、映像の取り込み方もそれなりに良かった。千手観音のシーンは客席の中央でないとダメだろ?と思っていたがやはりそうだった。オープニングのダンスはひどかったけどね。

2012年8月30日@杭州 特設劇場

「上海雑技団」

上海サーカスの歴史に基づいたオーソドックスなショー仕立ての雑技。見ていて飽きないし、最後の場面のオートバイシーンなどはハラハラドキドキでありました。オプショナルツアーで3900円で拝見したので何も言うことはございません。ただ、踊りを入れるのならもう少し稽古してください。

2012年9月1日@上海 白玉蘭劇場

千手観音のシーンが売り物の、武術や中国雑技をうまく取り入れながら、杭州の西湖に関する歴史絵巻を60分のショーにしたもので、映像の取り込み方もそれなりに良かった。千手観音のシーンは客席の中央でないとダメだろ?と思っていたがやはりそうだった。オープニングのダンスはひどかったけどね。

2012年8月30日@杭州 特設劇場

「上海雑技団」

上海サーカスの歴史に基づいたオーソドックスなショー仕立ての雑技。見ていて飽きないし、最後の場面のオートバイシーンなどはハラハラドキドキでありました。オプショナルツアーで3900円で拝見したので何も言うことはございません。ただ、踊りを入れるのならもう少し稽古してください。

2012年9月1日@上海 白玉蘭劇場

「リンダ リンダ」

「むなしく空回りする舞台を見て」

演劇界の巨人、鴻上尚史の作演出であるが、一般人も含めて大量の招待動員を仕掛けた公演だったのに客席には空席が目立つ。まあ、それはどうでもいいことなのだが、作品が良くない。新国立劇場が出来た時に、野田秀樹と鴻上尚史の作品は演劇部門での動員を引っ張るはずだった。野田作品がソールドアウトとなるのと比較して鴻上尚史の作品はチケットが売れず、空席が目立った。そして、呼ばれなくなった。何でだろうと思うのだが、この作品にもあるように、何かが透けて見えてしまうのである。この作品は再演もので3.11以降に脚本に手を入れたのらしいが、原発とか福島といった事柄を余りにも簡単に単純に作品に取り込んでしまった。それで現代の空気を反映した作品になるとでも思っているのだろうか?

この人はテレビタレント、エッセイストとしては未だに優秀だと思うけれど、もはや演劇人として面白い作品を全く見せてくれていない。虚構の劇団などでもがいているけれども、空回り感が拭えない。

なぜか?

原発、3/11、格差。現代のキーワードを作品に放り込むが、それによって生まれる新しい人間関係についてあまりにも無頓着というか、ないのである。

作品に登場する人たちの関係性などが90年代のままの価値観、関係なのだ。

ここでは、仕上げにブルーハーツの名曲も取り込んでいる。

20世紀の、それもドラマの世界だけに漂っていたフィクションの価値観のままの演劇作品に現代のキーワードを切り貼りして、いかにも現代の作品にしようともがいている感じがして仕方がない。そして、たった10年チョイの時間の流れにも耐えられなかった鴻上作品と言うのは、元から良い作品ではなかったのだと思う。きっとあの当時は何らかの熱狂があったのだろう。良い役者、素晴らしいスタッフが集結しているだけに残念で仕方がない。観に行かなければ良かった作品だ。

2012年7月4日@紀伊国屋サザンシアター

スペーストラベラーズ

「90年代の面白さが現代に蘇った」

90年代の作品であるが、決して古さを感じさせないのは、台本がしっかりしていることと、現代のテンポ、現代の感覚で読み直しているからだろう。感心した。大いに楽しんだ。「リンダ!リンダ!」のあとだけになおさら面白かった。

2012年7月9日@本多劇場

「ドリームハイ」

「誰もが楽しめるアジア発ミュージカル」

韓国発の人気ミュージカルだそうだが、楽曲は今風だし、ダンスもストリート系で従来のミュージカルの枠を越えていた。役者の演技も水準も高く一部のファンだけの作品に成るのでは勿体ないと思う。もっと多くの人が見て楽しめる作品だ。

2012年7月12日@新国立劇場中劇場

椿組「20世紀少年少女唱歌集」

「初演を上回る成果」

初演も見たのだが、今回は特に有名な集客用のキャスティングもなかった。しかし、ものすごくいいアンサンブルでこの鄭作品を10年ぶりくらい?で再演し、それも再演の方がレベルが高くなっていた。客演も多いのだがそれを感じさせないアンサンブルを作るのはさすが椿組である。

2012年7月14日@新宿花園神社特設会場

桂春蝶の上方落語+MUSIC

「再現芸術における個性」

去年競演した春野恵子さんの浪曲を一度生で聞いてみたく出かけた。初浪曲なのでコメントは控えるが、彼女は華がある。その華が前にドかーんと出ている。声は良いのだから、もっと歳を重ねて、彼女がどんどん消えて行く浪曲を聴いてみたいと思った。2012年7月25日@UPLINK

「千に砕け散る空の星」

「ザ・退屈」

上村聰史がイギリスの現代作品を演出する。出演者も文学座の実力派が揃った。しかし、3時間の長尺の作品である上に、作品はあまりに個性的な価値観の内へ内へと向かって行く。個性は構わないのだが、そこに一般性を克ち得た求心力がなければ演劇としては如何なものか???どうも僕はついていけない。作品が面白いと思わないと作品に入って行けない。すっかり疲れてぐったりしてしまった。中嶋しゅうさんの全裸なんかみたくない。2012年7月27日@シアタートラム

カムヰヤッセン 「そうか、君は先に行くのか」

脚本・演出 北川大輔

[はたたがみ編] 小島明之 島田雅之(DART’S)ヨシケン(動物電気)

堀雄貴(犬と串)甘粕阿紗子 辻貴大 ほか

「ゴメンナサイ…と」

脚本も演技も演出も虚構の世界ではなく××なもので、75分と短い上演時間であるのだが、とても見てられなかった。刑事たちの取り調べの現場であんな人間関係を許容できるはずはない。ギャグなのかと思ったらそうでもないらしい。それに疑問をもたないのかな?他に用事もあり、さらに扉のそばの席だったこともあり、金払って途中で抜けた珍しい芝居。犬と串の掘くんという若い役者は決して器用ではないが感受性に富む若者で注目している。その堀君の出演なので選んで出ているはずと思った。ところが堀君もテンションだけでいつものクオリティも保持していない。とても残念だった。2012年8月13日@SPACE雑遊

「むなしく空回りする舞台を見て」

演劇界の巨人、鴻上尚史の作演出であるが、一般人も含めて大量の招待動員を仕掛けた公演だったのに客席には空席が目立つ。まあ、それはどうでもいいことなのだが、作品が良くない。新国立劇場が出来た時に、野田秀樹と鴻上尚史の作品は演劇部門での動員を引っ張るはずだった。野田作品がソールドアウトとなるのと比較して鴻上尚史の作品はチケットが売れず、空席が目立った。そして、呼ばれなくなった。何でだろうと思うのだが、この作品にもあるように、何かが透けて見えてしまうのである。この作品は再演もので3.11以降に脚本に手を入れたのらしいが、原発とか福島といった事柄を余りにも簡単に単純に作品に取り込んでしまった。それで現代の空気を反映した作品になるとでも思っているのだろうか?

この人はテレビタレント、エッセイストとしては未だに優秀だと思うけれど、もはや演劇人として面白い作品を全く見せてくれていない。虚構の劇団などでもがいているけれども、空回り感が拭えない。

なぜか?

原発、3/11、格差。現代のキーワードを作品に放り込むが、それによって生まれる新しい人間関係についてあまりにも無頓着というか、ないのである。

作品に登場する人たちの関係性などが90年代のままの価値観、関係なのだ。

ここでは、仕上げにブルーハーツの名曲も取り込んでいる。

20世紀の、それもドラマの世界だけに漂っていたフィクションの価値観のままの演劇作品に現代のキーワードを切り貼りして、いかにも現代の作品にしようともがいている感じがして仕方がない。そして、たった10年チョイの時間の流れにも耐えられなかった鴻上作品と言うのは、元から良い作品ではなかったのだと思う。きっとあの当時は何らかの熱狂があったのだろう。良い役者、素晴らしいスタッフが集結しているだけに残念で仕方がない。観に行かなければ良かった作品だ。

2012年7月4日@紀伊国屋サザンシアター

スペーストラベラーズ

「90年代の面白さが現代に蘇った」

90年代の作品であるが、決して古さを感じさせないのは、台本がしっかりしていることと、現代のテンポ、現代の感覚で読み直しているからだろう。感心した。大いに楽しんだ。「リンダ!リンダ!」のあとだけになおさら面白かった。

2012年7月9日@本多劇場

「ドリームハイ」

「誰もが楽しめるアジア発ミュージカル」

韓国発の人気ミュージカルだそうだが、楽曲は今風だし、ダンスもストリート系で従来のミュージカルの枠を越えていた。役者の演技も水準も高く一部のファンだけの作品に成るのでは勿体ないと思う。もっと多くの人が見て楽しめる作品だ。

2012年7月12日@新国立劇場中劇場

椿組「20世紀少年少女唱歌集」

「初演を上回る成果」

初演も見たのだが、今回は特に有名な集客用のキャスティングもなかった。しかし、ものすごくいいアンサンブルでこの鄭作品を10年ぶりくらい?で再演し、それも再演の方がレベルが高くなっていた。客演も多いのだがそれを感じさせないアンサンブルを作るのはさすが椿組である。

2012年7月14日@新宿花園神社特設会場

桂春蝶の上方落語+MUSIC

「再現芸術における個性」

去年競演した春野恵子さんの浪曲を一度生で聞いてみたく出かけた。初浪曲なのでコメントは控えるが、彼女は華がある。その華が前にドかーんと出ている。声は良いのだから、もっと歳を重ねて、彼女がどんどん消えて行く浪曲を聴いてみたいと思った。2012年7月25日@UPLINK

「千に砕け散る空の星」

「ザ・退屈」

上村聰史がイギリスの現代作品を演出する。出演者も文学座の実力派が揃った。しかし、3時間の長尺の作品である上に、作品はあまりに個性的な価値観の内へ内へと向かって行く。個性は構わないのだが、そこに一般性を克ち得た求心力がなければ演劇としては如何なものか???どうも僕はついていけない。作品が面白いと思わないと作品に入って行けない。すっかり疲れてぐったりしてしまった。中嶋しゅうさんの全裸なんかみたくない。2012年7月27日@シアタートラム

カムヰヤッセン 「そうか、君は先に行くのか」

脚本・演出 北川大輔

[はたたがみ編] 小島明之 島田雅之(DART’S)ヨシケン(動物電気)

堀雄貴(犬と串)甘粕阿紗子 辻貴大 ほか

「ゴメンナサイ…と」

脚本も演技も演出も虚構の世界ではなく××なもので、75分と短い上演時間であるのだが、とても見てられなかった。刑事たちの取り調べの現場であんな人間関係を許容できるはずはない。ギャグなのかと思ったらそうでもないらしい。それに疑問をもたないのかな?他に用事もあり、さらに扉のそばの席だったこともあり、金払って途中で抜けた珍しい芝居。犬と串の掘くんという若い役者は決して器用ではないが感受性に富む若者で注目している。その堀君の出演なので選んで出ているはずと思った。ところが堀君もテンションだけでいつものクオリティも保持していない。とても残念だった。2012年8月13日@SPACE雑遊

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター