自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2013年9月6日(金)18:30開演/東京文化会館

ジュゼッペ・ヴェルディ作曲 「ファルスタッフ」全3幕

Giuseppe Verdi FALSTAFF Commedia lirica in tre atti

指揮:ダニエル・ハーディング Direttore:Daniel Harding

演出:ロバート・カーセン Regia:Robert Carsen

In coproduzione con Royal Opera House, Covent Garden, Londra; Canadian Opera Company, Toronto

The Metropolitan Opera, New York; The Nederlandse Opera, Amsterdam

サー・ジョン・ファルスタッフ:アンブロージョ・マエストリ Sir John Falstaff:Ambrogio Maestri

フォード:マッシモ・カヴァレッティ* Ford:Massimo Cavalletti

フェントン:アントニオ・ポーリ Fenton:Antonio Poli

医師カイウス:カルロ・ボージ Dr. Cajus:Carlo Bosi

バルドルフォ:リッカルド・ボッタ Bardolfo:Riccardo Botta

ピストラ:アレッサンドロ・グェルツォーニ Pistola:Alessandro Guerzoni

フォード夫人アリーチェ:バルバラ・フリットリ Mrs. Alice Ford:Barbara Frittoli

ナンネッタ:イリーナ・ルング Nannetta:Irina Lungu

クイックリー夫人:ダニエラ・バルチェッローナ Mrs. Quickly:Daniela Barcellona

ページ夫人メグ:ラウラ・ポルヴェレッリ Mrs. Meg Page:Laura Polverelli

ミラノ・スカラ座管弦楽団、ミラノ・スカラ座合唱団 Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

2013年9月6日(金)18:30開演/東京文化会館

ジュゼッペ・ヴェルディ作曲 「リゴレット」全3幕

Giuseppe Verdi RIGOLETTO Melodramma in tre atti

指揮:グスターボ・ドゥダメル Direttore:Gustavo Dudamel

演出:ジルベール・デフロ Regia Gilbert Deflo

マントヴァ公爵:フランチェスコ・デムーロ Il Duca di Mantova:Francesco Demuro

リゴレット:レオ・ヌッチ Rigoletto:Leo Nucci

ジルダ:エレーナ・モシュク Gilda:Elena Mosuc

スパラフチーレ:アレクサンドル・ツィムバリュク Sparafucile:Alexander Tsymbalyuk

マッダレーナ:ケテワン・ケモクリーゼ Maddalena:Ketevan Kemoklidze

2013年9月9日(月)18:30開演/NHKホール

2013年9月

PR

「こどもと魔法」

出演: こども:イザベル・レナード

肘掛椅子、木:ポール・ガイ

母親、中国茶碗、とんぼ:イヴォンヌ・ネフ

火、お姫様、うぐいす:アナ・クリスティ

雌猫、りす:マリー・ルノルマン

大時計、雄猫:エリオット・マドア

小さな老人、雨蛙、ティーポット:ジャン=ポール・フーシェクール

安楽椅子、こうもり:藤谷佳奈枝

合唱:SKF松本合唱団、SKF松本児童合唱団

「スペインの時」

出演: コンセプシオン(時計屋の女房):イザベル・レナード

ラミロ(ロバ引き):エリオット・マドア

トルケマダ(時計屋):ジャン=ポール・フーシェクール

ゴンザルヴ(詩人気取りの学生):デイビット・ポーティロ

ドン・イニーゴ・ゴメス(銀行家):ポール・ガイ

演奏:サイトウ・キネン・オーケストラ

指揮:小澤征爾「こどもと魔法」、ステファヌ・ドゥネーヴ「スペインの時」

演出:ロラン・ペリー

装置:バーバラ・デリンバーグ「こどもと魔法」

キャロリーヌ・ジネ「スペインの時」

オリジナルデザイン:キャロリーヌ・ジネ、フロランス・エヴラール

照明:ジョエル・アダン

衣裳:ロラン・ペリー/ジャン=ジャック・デルモット

「小沢征爾さんありがとう」

今回で5回目くらいの同音楽祭だが、前回の「ヴォッエック」の時にも思ったけれども、まつもと芸術市民館という世界にも誇れる素晴らしいホールを得て、この音楽祭は本当に充実するようになった。これで、日本のオケをひとつ、海外のオケをひとつゲストとして呼んでもっと大きなものにすれば、松本に滞在し、音楽祭を楽しむ人も増えるだろうにと思うくらい。僕は日帰りだった。

先ずはこの音楽祭のオペラ上演らしく、あまり上演されない現代、もしくはそれに近いオペラを世界最高峰のレベルで上演するという具合は今回も成立していた。二つのオペラとも高いレベルであった。子どもと魔法は昨年のN響・デュトワの名演のあととうこともあるけれど、あれだけ実際に見せられるとなあとも思う。コンサート形式で上演し、観客の頭の中で舞台があるくらいでいい作品だと思う。反対に後者の「スペインの時」は上演するのにふさわしいオペラだと思った。

まあ、そんなことよりも、僕は小澤さんのボストン交響楽団との初来日から35年以上に渡って、音楽を聴き続けてきた。77才の小澤サンはご存知のように食道がんとの闘病中。キャンセルも多い。そういう中で今年は相当の熱意をもって望まれている。指揮もムリをせず、1時間弱の上演。時折立ち上がって指揮もするし、はねるようではないが十分元気。ああ、よかった。終演後。手が痛くなるくらい拍手をし、長年の感謝の思いもブラボーと叫ばせてもらった。

2013年8月31日 まつもと市民芸術館

オペラ「ラ・フーガ・イン・マスケラ」(La fuga in maschera)

LA FUGA IN MASCHERA

作曲 /Gaspare Spontini

台本/libretto di Giuseppe Palomba

演出/ Francesco Lanzillotta

美術/ Benito Lenori

Elena: Ruth Rosique/Laura Giordano

Olimpia: Caterina Di Tonno

Corallina: Alessandra Marianelli

Nardullo: Clemente Daliotti

Marzucco: Filippo Morace

Nastagio: Alessandro Spina

Doralbo: Dionigi D'Ostuni

Orchestra del Teatro di San Carlo

完成度の低い公演を極上の宮廷劇場で

美しい宮廷劇場で展開されたのはそれにふさわしいバロックオペラであったが、美術や演出が中途半端なモダンなために集中力を保つのが大変であった。バロックをそこまでカンタービレしなくてもいいのにと思いつつ、やはりメロディを唄うイタリアで聞いているのだと思ったり、ドイツ的なストイックな演奏がバロックの正統と思ってしまっているのかもしれない。歌手はこぶりの劇場ながらなかなか聞かせてくれる人もいない。演技も中途半端。それでも憧れのサンカルロ歌劇場の公演を現地で聞けたのだから良かったとしなくちゃいけないのかもしれない。が。

2013年2月13日@ナポリサンカルロ歌劇場、王宮・宮廷小劇場

LA FUGA IN MASCHERA

作曲 /Gaspare Spontini

台本/libretto di Giuseppe Palomba

演出/ Francesco Lanzillotta

美術/ Benito Lenori

Elena: Ruth Rosique/Laura Giordano

Olimpia: Caterina Di Tonno

Corallina: Alessandra Marianelli

Nardullo: Clemente Daliotti

Marzucco: Filippo Morace

Nastagio: Alessandro Spina

Doralbo: Dionigi D'Ostuni

Orchestra del Teatro di San Carlo

完成度の低い公演を極上の宮廷劇場で

美しい宮廷劇場で展開されたのはそれにふさわしいバロックオペラであったが、美術や演出が中途半端なモダンなために集中力を保つのが大変であった。バロックをそこまでカンタービレしなくてもいいのにと思いつつ、やはりメロディを唄うイタリアで聞いているのだと思ったり、ドイツ的なストイックな演奏がバロックの正統と思ってしまっているのかもしれない。歌手はこぶりの劇場ながらなかなか聞かせてくれる人もいない。演技も中途半端。それでも憧れのサンカルロ歌劇場の公演を現地で聞けたのだから良かったとしなくちゃいけないのかもしれない。が。

2013年2月13日@ナポリサンカルロ歌劇場、王宮・宮廷小劇場

【指揮】コンスタンティン・トリンクス

【演出】ハンス=ペーター・レーマン

【美術・衣裳】オラフ・ツォンベック

キャスト

【領主ヘルマン】クリスティン・ジグムンドソン

【タンホイザー】スティー・アナセン

【ヴォルフラム】ヨッヘン・クプファー

【ヴァルター】望月哲也 【ビーテロルフ】小森輝彦【ハインリヒ】鈴木 准【ラインマル】斉木健詞

【エリーザベト】ミーガン・ミラー【ヴェーヌス】エレナ・ツィトコーワ

【合 唱】新国立劇場合唱団【管弦楽】東京交響楽団

新国立劇場のワーグナーはもはや安心マークとなった。

新国立劇場のこの数年のワーグナーは、「トリスタンとイゾルデ」や「ローエングリーン」など、世界でもトップクラスの上演を見せてきたからチケットの売れ行きがとても良かった。平日昼間であるにも関わらず9割り以上の動員。さらに、皇太子のご臨席もあって会場は華やいだ。

この再演のプロダクションは初演にはリンダワトソンやハンスチャマーといった超一流キャストを迎えての初演に比べるとどうなるかと思っていたが、先のワーグナー上演と比べると少し見劣りするがなかなかの水準であった。3幕の夕星の歌やローマ語りなども新国立劇場のちょうどいい大きさの劇場だからこそ、歌手陣はただ声を張り上げるだけでなく深い表現をする余裕がでるのが素晴らしい。ピットの東京交響楽団は重い音を出すというよりも現代的な美意識に彩られた演奏で、オーボエのソロなど見事というほかない。新国立劇場のレベルがどんどん上がるのは大変嬉しいことだ。

2013年2月5日マチネ@オペラパレス

演出 ジャンピエールポネル

指揮 ペーターシュナイダー

アルマヴィーヴァ伯爵:カルロス・アルバレス

Conte d'Almaviva Carlos Álvarez

伯爵夫人:バルバラ・フリットリ

Contessa d'Almaviva Barbara Frittoli

スザンナ :アニタ・ハルティッヒ

Susanna Anita Hartig

フィガロ :アーウィン・シュロット

Figaro Erwin Schrott

ケルビーノ:マルガリータ・グリシュコヴァ

Cherubino Margarita Gritskova

マルチェリーナ:ドンナ・エレン

バジリオ:ミヒャエル・ロイダー

ドン・クルツィオ:ペーター・イェロシッツ

バルトロ:イル・ホン

アントニオ:ハンス・ペーター・カンメラー

バルバリーナ:ヴァレンティーナ・ナフォルニータ

村娘:カリン・ヴィーザー

普段着のフィガロの結婚

ペーターシュナイダーが指揮したこの「フィガロの結婚」はウィーンの普段着の「フィガロ」である。フリットリの伯爵夫人など主要キャストは素晴らしいが圧倒的ではない。脇役まで一流をそろえた公演ではない。イル・ホンのバルトロなど全く声のいない歌手もいた。ウィーンの歴史と伝統の前では何か特殊なことをやっても無駄なだけ。オケもリラックスして演奏するのだが、その弦や木管の素朴な飾らない演奏がとても良かった。僕はこういう演奏が好きなのだ。

2012年10月28日@神奈川県民ホール

指揮 ペーターシュナイダー

アルマヴィーヴァ伯爵:カルロス・アルバレス

Conte d'Almaviva Carlos Álvarez

伯爵夫人:バルバラ・フリットリ

Contessa d'Almaviva Barbara Frittoli

スザンナ :アニタ・ハルティッヒ

Susanna Anita Hartig

フィガロ :アーウィン・シュロット

Figaro Erwin Schrott

ケルビーノ:マルガリータ・グリシュコヴァ

Cherubino Margarita Gritskova

マルチェリーナ:ドンナ・エレン

バジリオ:ミヒャエル・ロイダー

ドン・クルツィオ:ペーター・イェロシッツ

バルトロ:イル・ホン

アントニオ:ハンス・ペーター・カンメラー

バルバリーナ:ヴァレンティーナ・ナフォルニータ

村娘:カリン・ヴィーザー

普段着のフィガロの結婚

ペーターシュナイダーが指揮したこの「フィガロの結婚」はウィーンの普段着の「フィガロ」である。フリットリの伯爵夫人など主要キャストは素晴らしいが圧倒的ではない。脇役まで一流をそろえた公演ではない。イル・ホンのバルトロなど全く声のいない歌手もいた。ウィーンの歴史と伝統の前では何か特殊なことをやっても無駄なだけ。オケもリラックスして演奏するのだが、その弦や木管の素朴な飾らない演奏がとても良かった。僕はこういう演奏が好きなのだ。

2012年10月28日@神奈川県民ホール

演出 ユルゲンフローゼ

指揮 ペーターシュナイダー←(フランツウェルザーメスト)

ヘロデ:ルドルフ・シャシンク

Herodes Rudolf Schasching

ヘロディアス:イリス・フェルミリオン

Herodias Iris Vermillion

サロメ:グン=ブリット・バークミン

Salome Gun-Brit Barkmin

ヨカナーン:マルクス・マルカルト

Jochanaan Markus Marquardt

ナラボート:ヘルベルト・リッペルト

ENarraboth Herbert Lippert

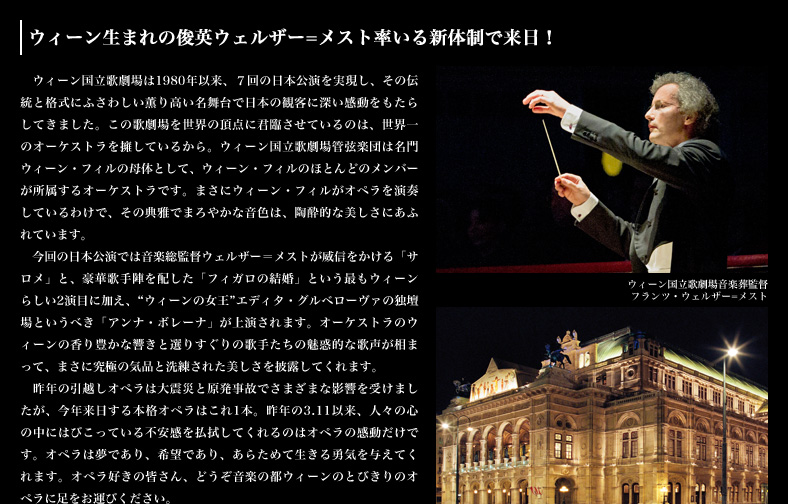

最高のウィーンサウンドは至宝ペーターシュナイダーの手腕

ウィーン国立歌劇場第8回来日公演「サロメ」。このオペラハウスが1980年に初めて日本にやってきた時にも上演した「サロメ」。プロダクションが素晴らしい。まだ世界史が始まったばかりの中東での物語、作曲された世紀末のウィーン、その雰囲気を併せ持った絶妙の美術は、下敷きにクリムトの世界が反映されている。1幕ものの舞台だけに特に何が起きたりするわけでないが、絶妙の照明でポイントとなるところがハイライトされる。

世界中で1000回近くオペラの実演をきき、ウィーン国立歌劇場もウィーンや東京での来日公演で30回以上聞いてきたが、幾らウィーン国立歌劇場といっても、今日のような豊麗なサウンドが聞ける体験はほとんどない。1980年代の第2回来日公演の時に「バラの騎士」を振った時に初めて聞いたペーターシュナイダーの功績大。彼はそれこそ歌劇場叩き上げの指揮者で、独自の解釈や個性で楽曲と演奏に痕跡を残していくタイプではない。あくまでも音楽への奉仕者である。だからこそ、日本人が求める伝統に基づくいい意味での中庸な演奏を聴くことができる。作曲者の意図と彼らがスコアを書く時に彼らの意識の中で鳴っていたサウンドを聴くことができる。こういういい指揮者が少なくなった。僕は思う。イタリアオペラの指揮ならネロサンティ、ドイツものでは今日のペーターシュナイダーが最高峰で、二人とも交響曲をやらしても、同じように素晴らしい演奏をするのだが、いわゆるスター性がないためか、CD業界からも、マスメディアからも、楽壇の第一線からも大きくは取り上げられない。

しかし、真の意味でのカペルマイスター、人間国宝的な職人技の持ち主なのである。何で日本人はこういう人たちをもっと高く評価しないのだろう。昔の日本人はもっともっと高く評価していたのに。例えば、カールベームを評価したように、そして、世界中のどの国よりも早くウォルフガングサバリッシュを評価したように、である。ペーターシュナイダーが指揮した、新国立劇場での「バラの騎士」は素晴らしかった。今年春の「ローエングリン」も良かった。さらに、東京フィルの定期公演でのベートベーンの隠れた名曲、交響曲第4番も聞いた。その品のよさ。

今回の来日公演「サロメ」は当初からペーターシュナイダーでキャスティングして欲しかった。代役なんて失礼だよと強く思った。

来年のミラノスカラ座の来日公演。こちらも若くて個性のある二人の指揮者が振るのだが、どうして、ネロサンティでの来日を一度も考えないのだろう?僕はミラノスカラ座を現地できいたのは一度だけだが、その時の指揮はネロサンティだった。「蝶々夫人」。やっぱり鳴るんだよね。この指揮者、80〜90年代にニューヨークで山ほどきいたメトロポリタンオペラでもネロサンティが大活躍。イタリアオペラを満喫した。ローマ歌劇場来日公演でもネロサンティよかったな。

今回の「サロメ」の成功はペーターシュナイダーのおかげ。

日本のオケはペーターシュナイダーをもっと招聘すべきだ。彼からドイツ=オーストリア系の音楽の醍醐味を仕込んでもらうべきだ。世界がこの巨匠の存在、貴重さに気づく前に。

指揮者が良ければ歌手も唄いやすい。ナラボート役のリッパート以外は初めて聞く名前の歌手ぞろいだったが、期待以上の歌唱であった。サロメもヨカナーンも強靭な声で楽しませてくれた。

そして、最後にもうひとこと。平日のマチネということで心配したが、久しぶりの満席の東京文化会館で観劇し、ああ、日本人はまだ文化にお金を使う余裕があるのだと思って本当に嬉しかった。ただ、59000円は高いなあ。

2012年10月16日@東京文化会館

あまりにも感動したことと、割と安めのチケットが手に入ったのでもう一度、観に行ってしまった。16日の1階センターやや後方という最高にいい席と反対で、お安い席=今日は天井桟敷。オケの音が上に向かって上がってきてドかーんと響き、舞台奥で唄う歌手の声は極端に聞こえない。同じ公演を短い間にこうやって聞くと座席による音の違いが鮮明すぎるほど分かると思った。

ところで、今日はヘロデ王が急遽変更、ミヒャエル・ロイダーとなった。この人は低音が不得意らしくほとんど出ない。さらに役作りが映画「ジーザスクライストスーパースター」のヘロデ王みたいに、何か繊細芸術家系というかちょいオカマ系の役作りであまりいいものでなかった。手を叩いて下男を呼んだりするのだが、その音もうるさい。つまり、芝居も歌唱も良くなかった。

1012年10月19日@東京文化会館

指揮 ペーターシュナイダー←(フランツウェルザーメスト)

ヘロデ:ルドルフ・シャシンク

Herodes Rudolf Schasching

ヘロディアス:イリス・フェルミリオン

Herodias Iris Vermillion

サロメ:グン=ブリット・バークミン

Salome Gun-Brit Barkmin

ヨカナーン:マルクス・マルカルト

Jochanaan Markus Marquardt

ナラボート:ヘルベルト・リッペルト

ENarraboth Herbert Lippert

最高のウィーンサウンドは至宝ペーターシュナイダーの手腕

ウィーン国立歌劇場第8回来日公演「サロメ」。このオペラハウスが1980年に初めて日本にやってきた時にも上演した「サロメ」。プロダクションが素晴らしい。まだ世界史が始まったばかりの中東での物語、作曲された世紀末のウィーン、その雰囲気を併せ持った絶妙の美術は、下敷きにクリムトの世界が反映されている。1幕ものの舞台だけに特に何が起きたりするわけでないが、絶妙の照明でポイントとなるところがハイライトされる。

世界中で1000回近くオペラの実演をきき、ウィーン国立歌劇場もウィーンや東京での来日公演で30回以上聞いてきたが、幾らウィーン国立歌劇場といっても、今日のような豊麗なサウンドが聞ける体験はほとんどない。1980年代の第2回来日公演の時に「バラの騎士」を振った時に初めて聞いたペーターシュナイダーの功績大。彼はそれこそ歌劇場叩き上げの指揮者で、独自の解釈や個性で楽曲と演奏に痕跡を残していくタイプではない。あくまでも音楽への奉仕者である。だからこそ、日本人が求める伝統に基づくいい意味での中庸な演奏を聴くことができる。作曲者の意図と彼らがスコアを書く時に彼らの意識の中で鳴っていたサウンドを聴くことができる。こういういい指揮者が少なくなった。僕は思う。イタリアオペラの指揮ならネロサンティ、ドイツものでは今日のペーターシュナイダーが最高峰で、二人とも交響曲をやらしても、同じように素晴らしい演奏をするのだが、いわゆるスター性がないためか、CD業界からも、マスメディアからも、楽壇の第一線からも大きくは取り上げられない。

しかし、真の意味でのカペルマイスター、人間国宝的な職人技の持ち主なのである。何で日本人はこういう人たちをもっと高く評価しないのだろう。昔の日本人はもっともっと高く評価していたのに。例えば、カールベームを評価したように、そして、世界中のどの国よりも早くウォルフガングサバリッシュを評価したように、である。ペーターシュナイダーが指揮した、新国立劇場での「バラの騎士」は素晴らしかった。今年春の「ローエングリン」も良かった。さらに、東京フィルの定期公演でのベートベーンの隠れた名曲、交響曲第4番も聞いた。その品のよさ。

今回の来日公演「サロメ」は当初からペーターシュナイダーでキャスティングして欲しかった。代役なんて失礼だよと強く思った。

来年のミラノスカラ座の来日公演。こちらも若くて個性のある二人の指揮者が振るのだが、どうして、ネロサンティでの来日を一度も考えないのだろう?僕はミラノスカラ座を現地できいたのは一度だけだが、その時の指揮はネロサンティだった。「蝶々夫人」。やっぱり鳴るんだよね。この指揮者、80〜90年代にニューヨークで山ほどきいたメトロポリタンオペラでもネロサンティが大活躍。イタリアオペラを満喫した。ローマ歌劇場来日公演でもネロサンティよかったな。

今回の「サロメ」の成功はペーターシュナイダーのおかげ。

日本のオケはペーターシュナイダーをもっと招聘すべきだ。彼からドイツ=オーストリア系の音楽の醍醐味を仕込んでもらうべきだ。世界がこの巨匠の存在、貴重さに気づく前に。

指揮者が良ければ歌手も唄いやすい。ナラボート役のリッパート以外は初めて聞く名前の歌手ぞろいだったが、期待以上の歌唱であった。サロメもヨカナーンも強靭な声で楽しませてくれた。

そして、最後にもうひとこと。平日のマチネということで心配したが、久しぶりの満席の東京文化会館で観劇し、ああ、日本人はまだ文化にお金を使う余裕があるのだと思って本当に嬉しかった。ただ、59000円は高いなあ。

2012年10月16日@東京文化会館

あまりにも感動したことと、割と安めのチケットが手に入ったのでもう一度、観に行ってしまった。16日の1階センターやや後方という最高にいい席と反対で、お安い席=今日は天井桟敷。オケの音が上に向かって上がってきてドかーんと響き、舞台奥で唄う歌手の声は極端に聞こえない。同じ公演を短い間にこうやって聞くと座席による音の違いが鮮明すぎるほど分かると思った。

ところで、今日はヘロデ王が急遽変更、ミヒャエル・ロイダーとなった。この人は低音が不得意らしくほとんど出ない。さらに役作りが映画「ジーザスクライストスーパースター」のヘロデ王みたいに、何か繊細芸術家系というかちょいオカマ系の役作りであまりいいものでなかった。手を叩いて下男を呼んだりするのだが、その音もうるさい。つまり、芝居も歌唱も良くなかった。

1012年10月19日@東京文化会館

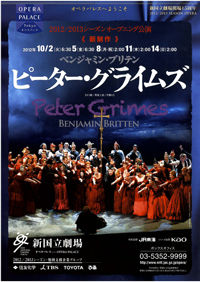

ブリテン作曲 「ピーター・グライムス」

指揮 リチャード・アームストロング

演出 ウィリー・デッカー

東京フィルハーモニー交響楽団 新国立劇場合唱団

ピーター・グライムズ(漁夫) スチュアート・スケルトン

エレン・オーフォード(寡婦、村の女教師) スーザン・グリットン

バルストロード船長(退役船長) ジョナサン・サマーズ

アーンティ(ボーア亭の女将) キャサリン・ウィン=ロジャース

圧倒的成功で開幕した2012/13シーズンの新国オペラ

仕事のために元々の日程のチケットを泣くことになり千秋楽に出かけた。ブリテンのこのオペラは、90年代にロイヤルオペラ、そして、10年ほど前にシカゴリリックオペラで見たのだが、全く面白くなく音楽にも魅力を感じずブリテン苦手でいた。しかし、日本でこのオペラが見られる機会は少ないので出かけたというだけ。しかし、今日はすごい。マゼール/キュッヘル/N響、ウィーン国立歌劇場「サロメ」が同時刻で演奏されている。音楽都市東京のすごさである。そんな競合相手もいるものの、今日の新国立劇場オペラはほぼ満席に近い状態だった。こんなにこのハウスに客が入っているのを見たことがないくらいだ。

モネのこのプロダクションは、ほぼ素舞台で簡単な間仕切りを使って場面を表現。急勾配の八百屋舞台で上演して行くのだが、ドラマが集約されるようにうまく演出されていて素晴らしい。そして、今日何よりも素晴らしいと感じたのは、そのプロダクション以上に演奏の充実である。外国から招いた4人の歌手はジョナサンサマーズは大歌手であった時代とは声量などは落ちるが見事な存在感。あとの3人は声も演技も素晴らしい。そして、日本人歌手もみな好演。二人の姪の役は難しいと思うが旨いねえ。いつもは詩は良いけど演技は3流と思う合唱も、今日はヘンテコな説明的動きも少なく見事な演技。歌唱ももちろん素晴らしい。この歌劇は極めて現代的なテーマを含む、この1830年代のイギリスの貧乏漁村の内面的な、しかし、社会的な歌劇で、個人と社会(コミュニティ)との対比が重要なテーマであるだけに、合唱団は極めて重要なのだ。その水準が高く驚いた。音の粒が立っているのだ。

そして、東京フィルの素晴らしいこと。予習もしないで出かけたのだが、実質2時間30分のオペラのスコアの魅力を際立たせる演奏だった。それは、リヒャルトシュトラウスの管弦楽が持つ魅力にも通じるものであることが水がしみ込んで行くように分かった。

本当に本当に素晴らしい演奏だった。今日からブリテンはとても気になる作曲家となり、ブリテンの歌劇の上演はこれから最も気にしていくものになっただろう。ヴェルディやワーグナーでなく、ベンジャミンブリテンで開幕した新国立劇場オペラハウスは極めて良い仕事をした。

(その他のキャスト)

姪1(ボーア亭の看板娘) 鵜木絵里

姪2(ボーア亭の看板娘) 平井香織

ボブ・ボウルズ(漁夫、メソジスト教徒) 糸賀修平

スワロー(判事) 久保和範

セドリー夫人(東インド会社代理人、未亡人) 加納悦子

ホレース・アダムス(牧師) 望月哲也

ネッド・キーン(薬剤師でやぶ医者) 吉川健一

ホブソン(保安官、運送屋) 大澤建

2012年10月14日(日)14時 新国立劇場オペラパレス

指揮 リチャード・アームストロング

演出 ウィリー・デッカー

東京フィルハーモニー交響楽団 新国立劇場合唱団

ピーター・グライムズ(漁夫) スチュアート・スケルトン

エレン・オーフォード(寡婦、村の女教師) スーザン・グリットン

バルストロード船長(退役船長) ジョナサン・サマーズ

アーンティ(ボーア亭の女将) キャサリン・ウィン=ロジャース

圧倒的成功で開幕した2012/13シーズンの新国オペラ

仕事のために元々の日程のチケットを泣くことになり千秋楽に出かけた。ブリテンのこのオペラは、90年代にロイヤルオペラ、そして、10年ほど前にシカゴリリックオペラで見たのだが、全く面白くなく音楽にも魅力を感じずブリテン苦手でいた。しかし、日本でこのオペラが見られる機会は少ないので出かけたというだけ。しかし、今日はすごい。マゼール/キュッヘル/N響、ウィーン国立歌劇場「サロメ」が同時刻で演奏されている。音楽都市東京のすごさである。そんな競合相手もいるものの、今日の新国立劇場オペラはほぼ満席に近い状態だった。こんなにこのハウスに客が入っているのを見たことがないくらいだ。

モネのこのプロダクションは、ほぼ素舞台で簡単な間仕切りを使って場面を表現。急勾配の八百屋舞台で上演して行くのだが、ドラマが集約されるようにうまく演出されていて素晴らしい。そして、今日何よりも素晴らしいと感じたのは、そのプロダクション以上に演奏の充実である。外国から招いた4人の歌手はジョナサンサマーズは大歌手であった時代とは声量などは落ちるが見事な存在感。あとの3人は声も演技も素晴らしい。そして、日本人歌手もみな好演。二人の姪の役は難しいと思うが旨いねえ。いつもは詩は良いけど演技は3流と思う合唱も、今日はヘンテコな説明的動きも少なく見事な演技。歌唱ももちろん素晴らしい。この歌劇は極めて現代的なテーマを含む、この1830年代のイギリスの貧乏漁村の内面的な、しかし、社会的な歌劇で、個人と社会(コミュニティ)との対比が重要なテーマであるだけに、合唱団は極めて重要なのだ。その水準が高く驚いた。音の粒が立っているのだ。

そして、東京フィルの素晴らしいこと。予習もしないで出かけたのだが、実質2時間30分のオペラのスコアの魅力を際立たせる演奏だった。それは、リヒャルトシュトラウスの管弦楽が持つ魅力にも通じるものであることが水がしみ込んで行くように分かった。

本当に本当に素晴らしい演奏だった。今日からブリテンはとても気になる作曲家となり、ブリテンの歌劇の上演はこれから最も気にしていくものになっただろう。ヴェルディやワーグナーでなく、ベンジャミンブリテンで開幕した新国立劇場オペラハウスは極めて良い仕事をした。

(その他のキャスト)

姪1(ボーア亭の看板娘) 鵜木絵里

姪2(ボーア亭の看板娘) 平井香織

ボブ・ボウルズ(漁夫、メソジスト教徒) 糸賀修平

スワロー(判事) 久保和範

セドリー夫人(東インド会社代理人、未亡人) 加納悦子

ホレース・アダムス(牧師) 望月哲也

ネッド・キーン(薬剤師でやぶ医者) 吉川健一

ホブソン(保安官、運送屋) 大澤建

2012年10月14日(日)14時 新国立劇場オペラパレス

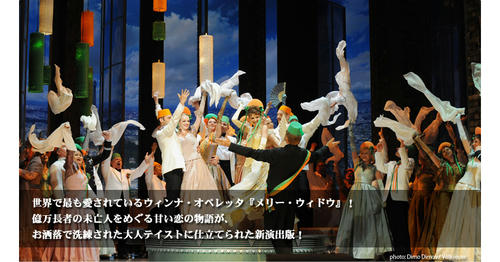

フランツ・レハール『メリー・ウィドウ』

3幕のオペレッタ 台本:ヴィクトール・レオン、レオ・シュタイン

(アンリ・メイヤックの喜劇「大使館付随員」を原作とする)

Franz Lehár DIE LUSTIGE WITWE

Operette in drei Akten Text von Viktor Léon und Leo Stein

nach der Komödie "L'attaché d'ambassade" von Henri Meilhacr

指揮:エンリコ・ドヴィコ

Dirigent:Enrico Dovico

演出・美術:マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

Regie und Bühnenbild:Marco Arturo Marelli

ミルコ・ツェータ:クルト・シュライプマイヤー

Baron Mirko:ZetaKurt Schreibmayer

ヴァランシェンヌ:ユリア・コッチー Valencienne:Julia Koci

ハンナ・グラヴァリ:アンネッテ・ダッシュ

Hanna Glawari:Annette Dasch

ダニロ・ダニロヴィッチ:ダニエル・シュムッツハルト

Graf Danilo Danilowitsch:Daniel Schmutzhard

カミーユ・ド・ロション:メルツァード・モンタゼーリ Camille de Rosillon:Mehrzad Montazeri

カスカーダ子爵:ミヒャエル・ハヴリチェク Vicomte Cascada:Michael Havlicek

ラウル・ド・サン・ブリオシュ:カール=ミヒャエル・エブナー

Raoul de St. Brioche:Karl-Michael Ebner

ボグダノヴィッチ:ヨアヒム・モーザー Bogdanowitsch:Joachim Moser

シルヴィアーヌ:リディア・ペスキ Sylviane:Lidia Peski

クロモウ:マルティン・ヴィンクラー Kromow:Martin Winkler

オルガ:ベアーテ・リッター Olga:Beate Ritter

プリチッチ:フランツ・ズーラーダ Pritschitsch:Franz Suhrada

プラスコヴィア:アレクサンドラ・クルーゼ Praskowia:Alexandra Kloose

ニェーグシュ:ロベルト・マイヤー Njegus:Robert Meyer

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団 Chor und Orchester der Volksoper Wien

Wiener Staatsballett

◆上演時間◆ 第1幕 Act 1 15:00-16:20 休憩 Inter. 25 min. 第2幕 Act 2 16:45-17:50

「ああ、残念、極めて」

これはオペラではないことは分かっている。オペレッタという洒脱な世界を味わいにいってることも分かっている。分かりやすい色恋話でお客さんも笑って喜んでいる人もいる。しかし、だ。リドやムーランルージュのキャバレーショーを観に来ているのではないのだ。

俺はそんな小芝居を見たくてきているわけではない。

ウィーンの洒脱な世界を、「小芝居でなく」「音楽で」味合わせてもらいたいのだ。

4万円くんだり払って、昼間から酒も飲まずに見ているわけで、陶酔させてくれる魅力が欲しい。オケは決して悪くない。美術も安普請だなと思うけれどもいい。演技もいいです。しかし、声が全然ない。歌が2級品ばかりなのだ。

つまり、「小芝居」にはオペレッタの面白さを感じられても肝心の「歌唱」に一級の味わいがまったくないのだ。これでは興ざめだ。ついでに、コーラスら人の動かし方が雑すぎる。

前回は「ボッカチオ」など変わったネタをやってくれたので、どうにか最後までそこそこ楽しんでみられた。今回も「ウィンザーの陽気な女房たち」は歌は下手だが取りあえず見られたけれども、この「メリーウィドウ」は、「ああ残念、残念な午後」と思ってしまったのだ。ウィーン、オペレッタという憧れの厚化粧の下には掠れた存在でしかなかったと、言い過ぎだが、これもS席で見た人間の悔しさの現れと思って頂きたい。もういいや、フォルクスオパー。俺は民衆じゃないのだ。

2012年5月26日@東京文化会館

3幕のオペレッタ 台本:ヴィクトール・レオン、レオ・シュタイン

(アンリ・メイヤックの喜劇「大使館付随員」を原作とする)

Franz Lehár DIE LUSTIGE WITWE

Operette in drei Akten Text von Viktor Léon und Leo Stein

nach der Komödie "L'attaché d'ambassade" von Henri Meilhacr

指揮:エンリコ・ドヴィコ

Dirigent:Enrico Dovico

演出・美術:マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

Regie und Bühnenbild:Marco Arturo Marelli

ミルコ・ツェータ:クルト・シュライプマイヤー

Baron Mirko:ZetaKurt Schreibmayer

ヴァランシェンヌ:ユリア・コッチー Valencienne:Julia Koci

ハンナ・グラヴァリ:アンネッテ・ダッシュ

Hanna Glawari:Annette Dasch

ダニロ・ダニロヴィッチ:ダニエル・シュムッツハルト

Graf Danilo Danilowitsch:Daniel Schmutzhard

カミーユ・ド・ロション:メルツァード・モンタゼーリ Camille de Rosillon:Mehrzad Montazeri

カスカーダ子爵:ミヒャエル・ハヴリチェク Vicomte Cascada:Michael Havlicek

ラウル・ド・サン・ブリオシュ:カール=ミヒャエル・エブナー

Raoul de St. Brioche:Karl-Michael Ebner

ボグダノヴィッチ:ヨアヒム・モーザー Bogdanowitsch:Joachim Moser

シルヴィアーヌ:リディア・ペスキ Sylviane:Lidia Peski

クロモウ:マルティン・ヴィンクラー Kromow:Martin Winkler

オルガ:ベアーテ・リッター Olga:Beate Ritter

プリチッチ:フランツ・ズーラーダ Pritschitsch:Franz Suhrada

プラスコヴィア:アレクサンドラ・クルーゼ Praskowia:Alexandra Kloose

ニェーグシュ:ロベルト・マイヤー Njegus:Robert Meyer

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団 Chor und Orchester der Volksoper Wien

Wiener Staatsballett

◆上演時間◆ 第1幕 Act 1 15:00-16:20 休憩 Inter. 25 min. 第2幕 Act 2 16:45-17:50

「ああ、残念、極めて」

これはオペラではないことは分かっている。オペレッタという洒脱な世界を味わいにいってることも分かっている。分かりやすい色恋話でお客さんも笑って喜んでいる人もいる。しかし、だ。リドやムーランルージュのキャバレーショーを観に来ているのではないのだ。

俺はそんな小芝居を見たくてきているわけではない。

ウィーンの洒脱な世界を、「小芝居でなく」「音楽で」味合わせてもらいたいのだ。

4万円くんだり払って、昼間から酒も飲まずに見ているわけで、陶酔させてくれる魅力が欲しい。オケは決して悪くない。美術も安普請だなと思うけれどもいい。演技もいいです。しかし、声が全然ない。歌が2級品ばかりなのだ。

つまり、「小芝居」にはオペレッタの面白さを感じられても肝心の「歌唱」に一級の味わいがまったくないのだ。これでは興ざめだ。ついでに、コーラスら人の動かし方が雑すぎる。

前回は「ボッカチオ」など変わったネタをやってくれたので、どうにか最後までそこそこ楽しんでみられた。今回も「ウィンザーの陽気な女房たち」は歌は下手だが取りあえず見られたけれども、この「メリーウィドウ」は、「ああ残念、残念な午後」と思ってしまったのだ。ウィーン、オペレッタという憧れの厚化粧の下には掠れた存在でしかなかったと、言い過ぎだが、これもS席で見た人間の悔しさの現れと思って頂きたい。もういいや、フォルクスオパー。俺は民衆じゃないのだ。

2012年5月26日@東京文化会館

友人に不義理をしてでも観に行くべき。世界最高水準の公演が予想されます。

新国立劇場のワーグナーは世界でもトップレベルのものになることがあります。この公演はまさにそれを予感させます。モダンでロマンチックなシュテークマンの演出、フォークトを初めとする現代最高の歌手。そして、今年(2012年)の秋、ウィーン国立歌劇場と来日し、フィガロの結婚を指揮するペーターシュナイダー(既に30年以上、ヨーロッパ最高の歌劇場で指揮をしているドイツオーストリア系オペラの最高峰の指揮者)がタクトを振ります。オケは東京フィル。東京フィルは既に新国立劇場で素晴らしいワーグナーを何回も聞かせています。時にロイヤルオペラなんかより数段いい演奏をします。またシュナイダーとは、交響曲も含めて何回もコラボレーションした周知の関係ということで、いやはや期待は高まる。

さらにオススメする理由は、チケット代がリーズナブルだということです。今なら、1万円以下のチケットも買えるでしょう。最高席でも2万6000円です。シュナイダーが秋にウィーンと来日する時は5万円以上のチケット代もありえますから、ホントにオススメ。

一度はワーグナーを聞いてみたいと思ってる方、迷わずこの公演をオススメします。近くなるとチケットが買えなくなるので御早めに。

指揮/ペーター・シュナイダー

演出/マティアス・フォン・シュテークマン

【ハインリッヒ国王】ギュンター・グロイスベック

【ローエングリン】クラウス・フロリアン・フォークト

【エルザ・フォン・ブラバント】リカルダ・メルベート

【フリードリヒ・フォン・テルラムント】ゲルト・グロホフスキー

【オルトルート】スサネ・レースマーク

【王の伝令】萩原 潤

【4人のブラバントの貴族】大槻孝志/羽山晃生/小林由樹/長谷川 顯

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「フォークトのローエングリンは声も姿も抜群に相性がいい」

「ローエングリン」初日鑑賞。先ずはフォークトが演技も歌唱も圧倒的。去年のバイエルンの来日時に唄ったポータと全く違うタイプの声で、ヘルデンテノールというよりもちょっとリリックがかった声で、僕はローエングリンにぴったりの声だと思った。どの音域も文句のつけようもない声なのだ。輪郭がくっきりしていることもあって、ピアニシモもものすごく通る。スター性もあり歌手として超一流。それなので、ハインリヒのクロイスベックは損した。立派でいい声なのに一流の粋だからだ。エルザのメルベートはいいところとそうでないところの差がありすぎ。残念だったのはオルトルートをやったレースマーク。演技はいいのだが、声が弱い。最後の大見得を切るところなど演技の迫力の1/10くらいの声しかこない。ヨハンナマイヤーはすごかったなあ。大健闘は伝令の萩原潤で声は大満足。しかし、演技が紋切り型で残念。

東フィルは初日だからか、冒頭はイマイチだったが、管のキズは少々あるが、次第に素晴らしいワグネルサウンドを演奏。二日以降は見事な演奏をきかせるだろう。これも、ドイツものの職人ペーターシュナイダーがピットにいることが大きい。それも、東フィルとの共演もオペラや東フィル定期にも登板して気心がしれてるからね。僕はN響の年末アンケートで、来て欲しい指揮者にいつも書いているくらい。

美術も衣装はスタイリッシュ。音楽に集中できる演出。合唱の動かし方はうまい。2011/12のシーズンを締めくくる素晴らしい上演で、亡くなった若杉弘さんがこの出来をきっと喜んでいると思う。新国のOPは旧演出の「ローエングリン」で若杉さんの指揮だったと記憶している。

新国立劇場に欧米人のお客さんがだんだん増えて来てる。きっと驚いていると思うな。やるじゃん、日本って。1階席のサイドに空席が目立ったのが残念。

2012年6月@新国立劇場オペラパレス

新国立劇場のワーグナーは世界でもトップレベルのものになることがあります。この公演はまさにそれを予感させます。モダンでロマンチックなシュテークマンの演出、フォークトを初めとする現代最高の歌手。そして、今年(2012年)の秋、ウィーン国立歌劇場と来日し、フィガロの結婚を指揮するペーターシュナイダー(既に30年以上、ヨーロッパ最高の歌劇場で指揮をしているドイツオーストリア系オペラの最高峰の指揮者)がタクトを振ります。オケは東京フィル。東京フィルは既に新国立劇場で素晴らしいワーグナーを何回も聞かせています。時にロイヤルオペラなんかより数段いい演奏をします。またシュナイダーとは、交響曲も含めて何回もコラボレーションした周知の関係ということで、いやはや期待は高まる。

さらにオススメする理由は、チケット代がリーズナブルだということです。今なら、1万円以下のチケットも買えるでしょう。最高席でも2万6000円です。シュナイダーが秋にウィーンと来日する時は5万円以上のチケット代もありえますから、ホントにオススメ。

一度はワーグナーを聞いてみたいと思ってる方、迷わずこの公演をオススメします。近くなるとチケットが買えなくなるので御早めに。

指揮/ペーター・シュナイダー

演出/マティアス・フォン・シュテークマン

【ハインリッヒ国王】ギュンター・グロイスベック

【ローエングリン】クラウス・フロリアン・フォークト

【エルザ・フォン・ブラバント】リカルダ・メルベート

【フリードリヒ・フォン・テルラムント】ゲルト・グロホフスキー

【オルトルート】スサネ・レースマーク

【王の伝令】萩原 潤

【4人のブラバントの貴族】大槻孝志/羽山晃生/小林由樹/長谷川 顯

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「フォークトのローエングリンは声も姿も抜群に相性がいい」

「ローエングリン」初日鑑賞。先ずはフォークトが演技も歌唱も圧倒的。去年のバイエルンの来日時に唄ったポータと全く違うタイプの声で、ヘルデンテノールというよりもちょっとリリックがかった声で、僕はローエングリンにぴったりの声だと思った。どの音域も文句のつけようもない声なのだ。輪郭がくっきりしていることもあって、ピアニシモもものすごく通る。スター性もあり歌手として超一流。それなので、ハインリヒのクロイスベックは損した。立派でいい声なのに一流の粋だからだ。エルザのメルベートはいいところとそうでないところの差がありすぎ。残念だったのはオルトルートをやったレースマーク。演技はいいのだが、声が弱い。最後の大見得を切るところなど演技の迫力の1/10くらいの声しかこない。ヨハンナマイヤーはすごかったなあ。大健闘は伝令の萩原潤で声は大満足。しかし、演技が紋切り型で残念。

東フィルは初日だからか、冒頭はイマイチだったが、管のキズは少々あるが、次第に素晴らしいワグネルサウンドを演奏。二日以降は見事な演奏をきかせるだろう。これも、ドイツものの職人ペーターシュナイダーがピットにいることが大きい。それも、東フィルとの共演もオペラや東フィル定期にも登板して気心がしれてるからね。僕はN響の年末アンケートで、来て欲しい指揮者にいつも書いているくらい。

美術も衣装はスタイリッシュ。音楽に集中できる演出。合唱の動かし方はうまい。2011/12のシーズンを締めくくる素晴らしい上演で、亡くなった若杉弘さんがこの出来をきっと喜んでいると思う。新国のOPは旧演出の「ローエングリン」で若杉さんの指揮だったと記憶している。

新国立劇場に欧米人のお客さんがだんだん増えて来てる。きっと驚いていると思うな。やるじゃん、日本って。1階席のサイドに空席が目立ったのが残念。

2012年6月@新国立劇場オペラパレス

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター