自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ドビュッシー / バレエ音楽「カンマ」

ドビュッシー / サクソフォンとオーケストラのための狂詩曲

ラヴェル / 亡き王女のためのパヴァーヌ

ドビュッシー (C.マシューズ編) / 前奏曲集 第1巻から「パックの踊り」「ミンストレル」第2巻から「水の精」「花火」[日本初演]

ドビュッシー(アンセルメ編) / 古代のエピグラフ

ラヴェル / バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

指揮/準・メルクル

アルト・サクソフォン/須川展也

「準メルクルのフランスものについて。デュトワと比較して」

現在世界でフランスものの圧倒的な評価を得ている指揮者といったら誰だろうか?いろいろといい人がいるだろうけれど、先ずはデュトワは挙がっていい。そして、長老で実はドイツものが得意だったりするジョルジュプレートル、すみだトリフォニーホールで3日間のラベルの演奏会が素晴らしかった、しかし、ガラガラというかほとんど客がいなかった、マイケルプラッソン。90年代にはリヨン管と来日してパリ管よりも魅力的だぜと思わせてくれたエマニュエルクリヴィヌがあがってくる。

しかし、日本のオケでということになると、やはりデュトワである。80年代にN響との初顔合わせの頃に聞いた「ファウストの刧罰」!に始まって、さまざまな演奏を聴かせて来てくれた。ちょっと幻想交響曲が多すぎる感じがするけれども。

今日の準メルクル。素晴らしかった。ドビッシーのあまり演奏されない曲が多かった事もあるけれども、本当に良かった。休憩の時に、ロビーで「私はサクソフォンの音色が嫌いでね」などとクソったれな感想を述べている親父をどやしつけたかったくらいだ。感想は人に聞こえないようにやってくれ!と。なぜならその曲も素晴らしかったから!

でも、デュトワのそれと違うなあと思いつつ、例えが良くないかもしれないが、こう思った。デュトワの演奏がマグリット的なシュールリアリズム的なくっきりはっきり系の音色で埋め尽くされるのに対して、準メルクルのフランスものは、印象派。それもマネの演奏のような感じがした。音色には濃淡があり、聞き込めばいろんな魅力的な音で埋め尽くされているが、ちゃんとハイライトされるメロディやリズムがある。

浮世絵というより、その先の水墨画の淡い魅力のある音色であるのだ。フランス人の音楽へのこだわりのいい部分が出ていて、と思った。そして、いつものようにN響は世界的になったなあ、今日の演奏なんかベルリンフィルやウィーンフィルと、、、いや、違う。この演奏はN響だから出せる音色だと思った。ベルリンフィル/カラヤンのフランスものの魅力もあるし、デュトワがモントリオールを初めとして演奏して来たそれもあるだろう。もちろん、プラッソンなどのフランスものの名演もあるのだけれども、今宵の演奏は、19世紀から20世紀のフランスの芸術家たちが、愛した日本の絵画、浮世絵に影響された芸術家たちが産み出した芸術を日本人の演奏家のところに一周して戻って来たら、さらにハイな、素晴らしい演奏になりました!という奇蹟の名演ということが言えるのではないか。。。

オケの音は拡がったかと思うと食虫植物に触った時にのように、キュっと戻ってくる。テンポは品よく揺れ、弦のピッチは揃い艶やか、木管がそこにゴッホのような力強いラインを一気に書き込んだかと思うと、それは打楽器も担っていて、紙の上に乗った砂が振動で揺れるような、音の色彩が花火のように舞う縁取りをしていた。

もはや、ベルリンフィル、ウィーンフィル、シカゴ響、アムステルダムコンセルトヘボウといった世界のトップオケの機能を持ったN響は、いまそこにオケの個性までもが宿りつつあると感じたのである。欧米のオケではなく、アジア的な感性の西洋音楽の演奏団体として、サイトウキネンオケが合奏の機能美を披露したけれども、もっとアジア的な良さが前面に出た印象だ。

ウソだと思ったら31日の演奏を聴いてもらいたい。

僕は今日の最後の「ラヴァルス」の音色をきいて震えてしまって、涙が止まらなくて、今までにも何回も感謝したけれども、たった1回の人生で音楽を聴く人間になれたこと、それも、こういう素晴らしい演奏会を選べてそこにいられる幸せを心から感謝した。1億2千万からいる日本人でこの会場にいられるのは2000人程度である。奇蹟としかいいようがない。

2012年5月30日@サントリーホール

ドビュッシー / サクソフォンとオーケストラのための狂詩曲

ラヴェル / 亡き王女のためのパヴァーヌ

ドビュッシー (C.マシューズ編) / 前奏曲集 第1巻から「パックの踊り」「ミンストレル」第2巻から「水の精」「花火」[日本初演]

ドビュッシー(アンセルメ編) / 古代のエピグラフ

ラヴェル / バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

指揮/準・メルクル

アルト・サクソフォン/須川展也

「準メルクルのフランスものについて。デュトワと比較して」

現在世界でフランスものの圧倒的な評価を得ている指揮者といったら誰だろうか?いろいろといい人がいるだろうけれど、先ずはデュトワは挙がっていい。そして、長老で実はドイツものが得意だったりするジョルジュプレートル、すみだトリフォニーホールで3日間のラベルの演奏会が素晴らしかった、しかし、ガラガラというかほとんど客がいなかった、マイケルプラッソン。90年代にはリヨン管と来日してパリ管よりも魅力的だぜと思わせてくれたエマニュエルクリヴィヌがあがってくる。

しかし、日本のオケでということになると、やはりデュトワである。80年代にN響との初顔合わせの頃に聞いた「ファウストの刧罰」!に始まって、さまざまな演奏を聴かせて来てくれた。ちょっと幻想交響曲が多すぎる感じがするけれども。

今日の準メルクル。素晴らしかった。ドビッシーのあまり演奏されない曲が多かった事もあるけれども、本当に良かった。休憩の時に、ロビーで「私はサクソフォンの音色が嫌いでね」などとクソったれな感想を述べている親父をどやしつけたかったくらいだ。感想は人に聞こえないようにやってくれ!と。なぜならその曲も素晴らしかったから!

でも、デュトワのそれと違うなあと思いつつ、例えが良くないかもしれないが、こう思った。デュトワの演奏がマグリット的なシュールリアリズム的なくっきりはっきり系の音色で埋め尽くされるのに対して、準メルクルのフランスものは、印象派。それもマネの演奏のような感じがした。音色には濃淡があり、聞き込めばいろんな魅力的な音で埋め尽くされているが、ちゃんとハイライトされるメロディやリズムがある。

浮世絵というより、その先の水墨画の淡い魅力のある音色であるのだ。フランス人の音楽へのこだわりのいい部分が出ていて、と思った。そして、いつものようにN響は世界的になったなあ、今日の演奏なんかベルリンフィルやウィーンフィルと、、、いや、違う。この演奏はN響だから出せる音色だと思った。ベルリンフィル/カラヤンのフランスものの魅力もあるし、デュトワがモントリオールを初めとして演奏して来たそれもあるだろう。もちろん、プラッソンなどのフランスものの名演もあるのだけれども、今宵の演奏は、19世紀から20世紀のフランスの芸術家たちが、愛した日本の絵画、浮世絵に影響された芸術家たちが産み出した芸術を日本人の演奏家のところに一周して戻って来たら、さらにハイな、素晴らしい演奏になりました!という奇蹟の名演ということが言えるのではないか。。。

オケの音は拡がったかと思うと食虫植物に触った時にのように、キュっと戻ってくる。テンポは品よく揺れ、弦のピッチは揃い艶やか、木管がそこにゴッホのような力強いラインを一気に書き込んだかと思うと、それは打楽器も担っていて、紙の上に乗った砂が振動で揺れるような、音の色彩が花火のように舞う縁取りをしていた。

もはや、ベルリンフィル、ウィーンフィル、シカゴ響、アムステルダムコンセルトヘボウといった世界のトップオケの機能を持ったN響は、いまそこにオケの個性までもが宿りつつあると感じたのである。欧米のオケではなく、アジア的な感性の西洋音楽の演奏団体として、サイトウキネンオケが合奏の機能美を披露したけれども、もっとアジア的な良さが前面に出た印象だ。

ウソだと思ったら31日の演奏を聴いてもらいたい。

僕は今日の最後の「ラヴァルス」の音色をきいて震えてしまって、涙が止まらなくて、今までにも何回も感謝したけれども、たった1回の人生で音楽を聴く人間になれたこと、それも、こういう素晴らしい演奏会を選べてそこにいられる幸せを心から感謝した。1億2千万からいる日本人でこの会場にいられるのは2000人程度である。奇蹟としかいいようがない。

2012年5月30日@サントリーホール

PR

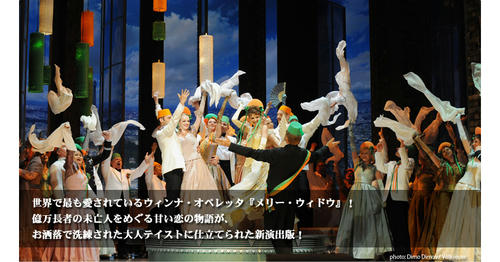

フランツ・レハール『メリー・ウィドウ』

3幕のオペレッタ 台本:ヴィクトール・レオン、レオ・シュタイン

(アンリ・メイヤックの喜劇「大使館付随員」を原作とする)

Franz Lehár DIE LUSTIGE WITWE

Operette in drei Akten Text von Viktor Léon und Leo Stein

nach der Komödie "L'attaché d'ambassade" von Henri Meilhacr

指揮:エンリコ・ドヴィコ

Dirigent:Enrico Dovico

演出・美術:マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

Regie und Bühnenbild:Marco Arturo Marelli

ミルコ・ツェータ:クルト・シュライプマイヤー

Baron Mirko:ZetaKurt Schreibmayer

ヴァランシェンヌ:ユリア・コッチー Valencienne:Julia Koci

ハンナ・グラヴァリ:アンネッテ・ダッシュ

Hanna Glawari:Annette Dasch

ダニロ・ダニロヴィッチ:ダニエル・シュムッツハルト

Graf Danilo Danilowitsch:Daniel Schmutzhard

カミーユ・ド・ロション:メルツァード・モンタゼーリ Camille de Rosillon:Mehrzad Montazeri

カスカーダ子爵:ミヒャエル・ハヴリチェク Vicomte Cascada:Michael Havlicek

ラウル・ド・サン・ブリオシュ:カール=ミヒャエル・エブナー

Raoul de St. Brioche:Karl-Michael Ebner

ボグダノヴィッチ:ヨアヒム・モーザー Bogdanowitsch:Joachim Moser

シルヴィアーヌ:リディア・ペスキ Sylviane:Lidia Peski

クロモウ:マルティン・ヴィンクラー Kromow:Martin Winkler

オルガ:ベアーテ・リッター Olga:Beate Ritter

プリチッチ:フランツ・ズーラーダ Pritschitsch:Franz Suhrada

プラスコヴィア:アレクサンドラ・クルーゼ Praskowia:Alexandra Kloose

ニェーグシュ:ロベルト・マイヤー Njegus:Robert Meyer

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団 Chor und Orchester der Volksoper Wien

Wiener Staatsballett

◆上演時間◆ 第1幕 Act 1 15:00-16:20 休憩 Inter. 25 min. 第2幕 Act 2 16:45-17:50

「ああ、残念、極めて」

これはオペラではないことは分かっている。オペレッタという洒脱な世界を味わいにいってることも分かっている。分かりやすい色恋話でお客さんも笑って喜んでいる人もいる。しかし、だ。リドやムーランルージュのキャバレーショーを観に来ているのではないのだ。

俺はそんな小芝居を見たくてきているわけではない。

ウィーンの洒脱な世界を、「小芝居でなく」「音楽で」味合わせてもらいたいのだ。

4万円くんだり払って、昼間から酒も飲まずに見ているわけで、陶酔させてくれる魅力が欲しい。オケは決して悪くない。美術も安普請だなと思うけれどもいい。演技もいいです。しかし、声が全然ない。歌が2級品ばかりなのだ。

つまり、「小芝居」にはオペレッタの面白さを感じられても肝心の「歌唱」に一級の味わいがまったくないのだ。これでは興ざめだ。ついでに、コーラスら人の動かし方が雑すぎる。

前回は「ボッカチオ」など変わったネタをやってくれたので、どうにか最後までそこそこ楽しんでみられた。今回も「ウィンザーの陽気な女房たち」は歌は下手だが取りあえず見られたけれども、この「メリーウィドウ」は、「ああ残念、残念な午後」と思ってしまったのだ。ウィーン、オペレッタという憧れの厚化粧の下には掠れた存在でしかなかったと、言い過ぎだが、これもS席で見た人間の悔しさの現れと思って頂きたい。もういいや、フォルクスオパー。俺は民衆じゃないのだ。

2012年5月26日@東京文化会館

3幕のオペレッタ 台本:ヴィクトール・レオン、レオ・シュタイン

(アンリ・メイヤックの喜劇「大使館付随員」を原作とする)

Franz Lehár DIE LUSTIGE WITWE

Operette in drei Akten Text von Viktor Léon und Leo Stein

nach der Komödie "L'attaché d'ambassade" von Henri Meilhacr

指揮:エンリコ・ドヴィコ

Dirigent:Enrico Dovico

演出・美術:マルコ・アルトゥーロ・マレッリ

Regie und Bühnenbild:Marco Arturo Marelli

ミルコ・ツェータ:クルト・シュライプマイヤー

Baron Mirko:ZetaKurt Schreibmayer

ヴァランシェンヌ:ユリア・コッチー Valencienne:Julia Koci

ハンナ・グラヴァリ:アンネッテ・ダッシュ

Hanna Glawari:Annette Dasch

ダニロ・ダニロヴィッチ:ダニエル・シュムッツハルト

Graf Danilo Danilowitsch:Daniel Schmutzhard

カミーユ・ド・ロション:メルツァード・モンタゼーリ Camille de Rosillon:Mehrzad Montazeri

カスカーダ子爵:ミヒャエル・ハヴリチェク Vicomte Cascada:Michael Havlicek

ラウル・ド・サン・ブリオシュ:カール=ミヒャエル・エブナー

Raoul de St. Brioche:Karl-Michael Ebner

ボグダノヴィッチ:ヨアヒム・モーザー Bogdanowitsch:Joachim Moser

シルヴィアーヌ:リディア・ペスキ Sylviane:Lidia Peski

クロモウ:マルティン・ヴィンクラー Kromow:Martin Winkler

オルガ:ベアーテ・リッター Olga:Beate Ritter

プリチッチ:フランツ・ズーラーダ Pritschitsch:Franz Suhrada

プラスコヴィア:アレクサンドラ・クルーゼ Praskowia:Alexandra Kloose

ニェーグシュ:ロベルト・マイヤー Njegus:Robert Meyer

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団 Chor und Orchester der Volksoper Wien

Wiener Staatsballett

◆上演時間◆ 第1幕 Act 1 15:00-16:20 休憩 Inter. 25 min. 第2幕 Act 2 16:45-17:50

「ああ、残念、極めて」

これはオペラではないことは分かっている。オペレッタという洒脱な世界を味わいにいってることも分かっている。分かりやすい色恋話でお客さんも笑って喜んでいる人もいる。しかし、だ。リドやムーランルージュのキャバレーショーを観に来ているのではないのだ。

俺はそんな小芝居を見たくてきているわけではない。

ウィーンの洒脱な世界を、「小芝居でなく」「音楽で」味合わせてもらいたいのだ。

4万円くんだり払って、昼間から酒も飲まずに見ているわけで、陶酔させてくれる魅力が欲しい。オケは決して悪くない。美術も安普請だなと思うけれどもいい。演技もいいです。しかし、声が全然ない。歌が2級品ばかりなのだ。

つまり、「小芝居」にはオペレッタの面白さを感じられても肝心の「歌唱」に一級の味わいがまったくないのだ。これでは興ざめだ。ついでに、コーラスら人の動かし方が雑すぎる。

前回は「ボッカチオ」など変わったネタをやってくれたので、どうにか最後までそこそこ楽しんでみられた。今回も「ウィンザーの陽気な女房たち」は歌は下手だが取りあえず見られたけれども、この「メリーウィドウ」は、「ああ残念、残念な午後」と思ってしまったのだ。ウィーン、オペレッタという憧れの厚化粧の下には掠れた存在でしかなかったと、言い過ぎだが、これもS席で見た人間の悔しさの現れと思って頂きたい。もういいや、フォルクスオパー。俺は民衆じゃないのだ。

2012年5月26日@東京文化会館

近藤嘉宏ピアノリサイタルシリーズ Vol.1

「ピアノの詩人と巨人 ショパン&ラフマニノフ」ラフマニノフ

ヴォカリーズ Op.34-14

前奏曲 嬰ハ短調 Op.3-2「鐘」

ショパン

舟歌 Op.60

スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31

ショパン

エチュード 変イ長調 Op.25-1「エオリアンハープ」

エチュード ハ短調 Op.10-12「革命」

エチュード ホ長調 Op.10-3「別れの曲」

エチュード 嬰ハ短調 Op.10-4

ラフマニノフ

楽興の時 Op.16(全6曲)

「ラフマニノフ、ラフマニノフ、ラフマニノフ」

日本のピアニストはどうやって生きているんだろうと思っていた。リサイタルで1万円以上のチケット代の取れる日本のピアニストは内田光子しかいない。あとはしばらくは辻井さんもそうなんだろうけれど、今はそんなに高くないし、あの消費のされ方は大成するピアニストの行く道とは思えない。ランランや、ユンディリーのような中国人ピアニストにまで世界中のマーケットを抑えられている。国内のオーケストラの協奏曲にも入り込む余地がどんどんなくなってきている。例えば国内でも来日オケでも演奏会にソリストとして呼ばれ、協奏曲を聞かせてもらって、アンコールでソロのピースをやって、じゃあリサイタルも行ってみようというのが新規顧客の有効な獲得方法だと思うのだけれども、日本人のピアニストは若手の一部を除いてどんどんはじかれている。特に、来日系は招聘事務所に所属するか、よほど関係の深い日本人ピアニストでないと呼ばれないから。

そして、日本のオケのソリストとして呼ばれる場合は、集客力をやはり問われる。話題性が必要ということか。10年前なら頻繁に呼ばれていたピアニストでもほとんど呼ばれないという人が多い。

近藤さんは、たまたまツイッターをフォローし合って、何枚かのCDを聞かせてもらって、ああ、良いピアニストだなと思って生演奏を聴きたくていた。日本人のピアニストのリサイタルは内田光子をのぞくと、20年ぶりくらいではないか?その前は大阪のフェスティバルホールできいた横山幸雄さん。

あ、熊本マリさんに招待してもらって聞いた事もあったか。それにしても10年は聞いてない。

この日の演奏会は表参道にあるカワイ楽器のサロンで行なわれた。演奏会場の音響は普段聞いているコンサートホールの音響と違いデッドな音響である。それでなくても空間の容積が少いので音が広がらない。大変難しい会場だ。

近藤さんのショパンの演奏はCDで聞く分には良かった。下手な媚がまったくなく淡々と弾く。ショパンは分かりやすくいうと甘ったるい演奏をするとダメなのだ。バレエでなく床運動みたいな演奏の方が断然いいのだ。それを日本のピアニストはテンポを動かして遅めにしたり、変なところでテヌートをかけたりする。音にメチャクチャ思いを込めたりもする。要らないクレッシェンドやピアニシモ。ゲンナリだ。それが近藤さんのCDにはなかった。ああ、良い演奏だと思って聞きにいった。が、あのデッドな音響空間に負けたのか、今日のライブではずいぶん甘く演奏していたように思う。テンポを動かしすぎだ。それも内面から出たものと言うよりも、音楽に化粧をした感じでフレーズを決めていく。

ああいう演奏は、指は動くけれども音楽の分かってない学生やピアノ愛好家に特に多い。会場の事を考えてそういう演奏にしたのだろうが、CDでちゃんとした一流の演奏を残しているのに、みっともない。クラシック音楽においては、客を楽しませようとしたとたん音楽の質が落ちる。演奏家は、スコアと対峙してくれればいいのだ。そして、あのデッドな音響空間でやっているのだから、普段コンサートホールできけない、まるで自宅のホールの音響とは別種の空間で弾くようなときのショパンを聴かせてくれればいいだけなのにな、と思った。

その点、ラフマニノフは良かった。難曲ということもあるのか、もしくは、ショパンほどには弾いていないからか、本人もものすごく集中し好演。ショパンで客にサービスした分、音楽に集中していた。きっとこの曲を普段のコンサートホールできくと、これだけ音の粒をむき出しにして聞く事はできないだろう。音は混ざり合い影響し合うだろう。それがない楽しみがあった。化粧していない美少女を見た感じだった。繰り返しになるが、こういう会場で聞く楽しみはあるものなのだ。あと、演奏の前後などに話さない方がいい。音楽だけで勝負して欲しい。男を下げてる。最後に、お客さん同士の多くが知り合いで、挨拶しあってる。まるで同窓会というか、小劇場のロビーのようだった。2012年5月24日(木) 19:00開演( 18:30開場)

会場:カワイ表参道コンサートサロン「パウゼ 」

「ピアノの詩人と巨人 ショパン&ラフマニノフ」ラフマニノフ

ヴォカリーズ Op.34-14

前奏曲 嬰ハ短調 Op.3-2「鐘」

ショパン

舟歌 Op.60

スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31

ショパン

エチュード 変イ長調 Op.25-1「エオリアンハープ」

エチュード ハ短調 Op.10-12「革命」

エチュード ホ長調 Op.10-3「別れの曲」

エチュード 嬰ハ短調 Op.10-4

ラフマニノフ

楽興の時 Op.16(全6曲)

「ラフマニノフ、ラフマニノフ、ラフマニノフ」

日本のピアニストはどうやって生きているんだろうと思っていた。リサイタルで1万円以上のチケット代の取れる日本のピアニストは内田光子しかいない。あとはしばらくは辻井さんもそうなんだろうけれど、今はそんなに高くないし、あの消費のされ方は大成するピアニストの行く道とは思えない。ランランや、ユンディリーのような中国人ピアニストにまで世界中のマーケットを抑えられている。国内のオーケストラの協奏曲にも入り込む余地がどんどんなくなってきている。例えば国内でも来日オケでも演奏会にソリストとして呼ばれ、協奏曲を聞かせてもらって、アンコールでソロのピースをやって、じゃあリサイタルも行ってみようというのが新規顧客の有効な獲得方法だと思うのだけれども、日本人のピアニストは若手の一部を除いてどんどんはじかれている。特に、来日系は招聘事務所に所属するか、よほど関係の深い日本人ピアニストでないと呼ばれないから。

そして、日本のオケのソリストとして呼ばれる場合は、集客力をやはり問われる。話題性が必要ということか。10年前なら頻繁に呼ばれていたピアニストでもほとんど呼ばれないという人が多い。

近藤さんは、たまたまツイッターをフォローし合って、何枚かのCDを聞かせてもらって、ああ、良いピアニストだなと思って生演奏を聴きたくていた。日本人のピアニストのリサイタルは内田光子をのぞくと、20年ぶりくらいではないか?その前は大阪のフェスティバルホールできいた横山幸雄さん。

あ、熊本マリさんに招待してもらって聞いた事もあったか。それにしても10年は聞いてない。

この日の演奏会は表参道にあるカワイ楽器のサロンで行なわれた。演奏会場の音響は普段聞いているコンサートホールの音響と違いデッドな音響である。それでなくても空間の容積が少いので音が広がらない。大変難しい会場だ。

近藤さんのショパンの演奏はCDで聞く分には良かった。下手な媚がまったくなく淡々と弾く。ショパンは分かりやすくいうと甘ったるい演奏をするとダメなのだ。バレエでなく床運動みたいな演奏の方が断然いいのだ。それを日本のピアニストはテンポを動かして遅めにしたり、変なところでテヌートをかけたりする。音にメチャクチャ思いを込めたりもする。要らないクレッシェンドやピアニシモ。ゲンナリだ。それが近藤さんのCDにはなかった。ああ、良い演奏だと思って聞きにいった。が、あのデッドな音響空間に負けたのか、今日のライブではずいぶん甘く演奏していたように思う。テンポを動かしすぎだ。それも内面から出たものと言うよりも、音楽に化粧をした感じでフレーズを決めていく。

ああいう演奏は、指は動くけれども音楽の分かってない学生やピアノ愛好家に特に多い。会場の事を考えてそういう演奏にしたのだろうが、CDでちゃんとした一流の演奏を残しているのに、みっともない。クラシック音楽においては、客を楽しませようとしたとたん音楽の質が落ちる。演奏家は、スコアと対峙してくれればいいのだ。そして、あのデッドな音響空間でやっているのだから、普段コンサートホールできけない、まるで自宅のホールの音響とは別種の空間で弾くようなときのショパンを聴かせてくれればいいだけなのにな、と思った。

その点、ラフマニノフは良かった。難曲ということもあるのか、もしくは、ショパンほどには弾いていないからか、本人もものすごく集中し好演。ショパンで客にサービスした分、音楽に集中していた。きっとこの曲を普段のコンサートホールできくと、これだけ音の粒をむき出しにして聞く事はできないだろう。音は混ざり合い影響し合うだろう。それがない楽しみがあった。化粧していない美少女を見た感じだった。繰り返しになるが、こういう会場で聞く楽しみはあるものなのだ。あと、演奏の前後などに話さない方がいい。音楽だけで勝負して欲しい。男を下げてる。最後に、お客さん同士の多くが知り合いで、挨拶しあってる。まるで同窓会というか、小劇場のロビーのようだった。2012年5月24日(木) 19:00開演( 18:30開場)

会場:カワイ表参道コンサートサロン「パウゼ 」

友人に不義理をしてでも観に行くべき。世界最高水準の公演が予想されます。

新国立劇場のワーグナーは世界でもトップレベルのものになることがあります。この公演はまさにそれを予感させます。モダンでロマンチックなシュテークマンの演出、フォークトを初めとする現代最高の歌手。そして、今年(2012年)の秋、ウィーン国立歌劇場と来日し、フィガロの結婚を指揮するペーターシュナイダー(既に30年以上、ヨーロッパ最高の歌劇場で指揮をしているドイツオーストリア系オペラの最高峰の指揮者)がタクトを振ります。オケは東京フィル。東京フィルは既に新国立劇場で素晴らしいワーグナーを何回も聞かせています。時にロイヤルオペラなんかより数段いい演奏をします。またシュナイダーとは、交響曲も含めて何回もコラボレーションした周知の関係ということで、いやはや期待は高まる。

さらにオススメする理由は、チケット代がリーズナブルだということです。今なら、1万円以下のチケットも買えるでしょう。最高席でも2万6000円です。シュナイダーが秋にウィーンと来日する時は5万円以上のチケット代もありえますから、ホントにオススメ。

一度はワーグナーを聞いてみたいと思ってる方、迷わずこの公演をオススメします。近くなるとチケットが買えなくなるので御早めに。

指揮/ペーター・シュナイダー

演出/マティアス・フォン・シュテークマン

【ハインリッヒ国王】ギュンター・グロイスベック

【ローエングリン】クラウス・フロリアン・フォークト

【エルザ・フォン・ブラバント】リカルダ・メルベート

【フリードリヒ・フォン・テルラムント】ゲルト・グロホフスキー

【オルトルート】スサネ・レースマーク

【王の伝令】萩原 潤

【4人のブラバントの貴族】大槻孝志/羽山晃生/小林由樹/長谷川 顯

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「フォークトのローエングリンは声も姿も抜群に相性がいい」

「ローエングリン」初日鑑賞。先ずはフォークトが演技も歌唱も圧倒的。去年のバイエルンの来日時に唄ったポータと全く違うタイプの声で、ヘルデンテノールというよりもちょっとリリックがかった声で、僕はローエングリンにぴったりの声だと思った。どの音域も文句のつけようもない声なのだ。輪郭がくっきりしていることもあって、ピアニシモもものすごく通る。スター性もあり歌手として超一流。それなので、ハインリヒのクロイスベックは損した。立派でいい声なのに一流の粋だからだ。エルザのメルベートはいいところとそうでないところの差がありすぎ。残念だったのはオルトルートをやったレースマーク。演技はいいのだが、声が弱い。最後の大見得を切るところなど演技の迫力の1/10くらいの声しかこない。ヨハンナマイヤーはすごかったなあ。大健闘は伝令の萩原潤で声は大満足。しかし、演技が紋切り型で残念。

東フィルは初日だからか、冒頭はイマイチだったが、管のキズは少々あるが、次第に素晴らしいワグネルサウンドを演奏。二日以降は見事な演奏をきかせるだろう。これも、ドイツものの職人ペーターシュナイダーがピットにいることが大きい。それも、東フィルとの共演もオペラや東フィル定期にも登板して気心がしれてるからね。僕はN響の年末アンケートで、来て欲しい指揮者にいつも書いているくらい。

美術も衣装はスタイリッシュ。音楽に集中できる演出。合唱の動かし方はうまい。2011/12のシーズンを締めくくる素晴らしい上演で、亡くなった若杉弘さんがこの出来をきっと喜んでいると思う。新国のOPは旧演出の「ローエングリン」で若杉さんの指揮だったと記憶している。

新国立劇場に欧米人のお客さんがだんだん増えて来てる。きっと驚いていると思うな。やるじゃん、日本って。1階席のサイドに空席が目立ったのが残念。

2012年6月@新国立劇場オペラパレス

新国立劇場のワーグナーは世界でもトップレベルのものになることがあります。この公演はまさにそれを予感させます。モダンでロマンチックなシュテークマンの演出、フォークトを初めとする現代最高の歌手。そして、今年(2012年)の秋、ウィーン国立歌劇場と来日し、フィガロの結婚を指揮するペーターシュナイダー(既に30年以上、ヨーロッパ最高の歌劇場で指揮をしているドイツオーストリア系オペラの最高峰の指揮者)がタクトを振ります。オケは東京フィル。東京フィルは既に新国立劇場で素晴らしいワーグナーを何回も聞かせています。時にロイヤルオペラなんかより数段いい演奏をします。またシュナイダーとは、交響曲も含めて何回もコラボレーションした周知の関係ということで、いやはや期待は高まる。

さらにオススメする理由は、チケット代がリーズナブルだということです。今なら、1万円以下のチケットも買えるでしょう。最高席でも2万6000円です。シュナイダーが秋にウィーンと来日する時は5万円以上のチケット代もありえますから、ホントにオススメ。

一度はワーグナーを聞いてみたいと思ってる方、迷わずこの公演をオススメします。近くなるとチケットが買えなくなるので御早めに。

指揮/ペーター・シュナイダー

演出/マティアス・フォン・シュテークマン

【ハインリッヒ国王】ギュンター・グロイスベック

【ローエングリン】クラウス・フロリアン・フォークト

【エルザ・フォン・ブラバント】リカルダ・メルベート

【フリードリヒ・フォン・テルラムント】ゲルト・グロホフスキー

【オルトルート】スサネ・レースマーク

【王の伝令】萩原 潤

【4人のブラバントの貴族】大槻孝志/羽山晃生/小林由樹/長谷川 顯

【合 唱】新国立劇場合唱団

【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「フォークトのローエングリンは声も姿も抜群に相性がいい」

「ローエングリン」初日鑑賞。先ずはフォークトが演技も歌唱も圧倒的。去年のバイエルンの来日時に唄ったポータと全く違うタイプの声で、ヘルデンテノールというよりもちょっとリリックがかった声で、僕はローエングリンにぴったりの声だと思った。どの音域も文句のつけようもない声なのだ。輪郭がくっきりしていることもあって、ピアニシモもものすごく通る。スター性もあり歌手として超一流。それなので、ハインリヒのクロイスベックは損した。立派でいい声なのに一流の粋だからだ。エルザのメルベートはいいところとそうでないところの差がありすぎ。残念だったのはオルトルートをやったレースマーク。演技はいいのだが、声が弱い。最後の大見得を切るところなど演技の迫力の1/10くらいの声しかこない。ヨハンナマイヤーはすごかったなあ。大健闘は伝令の萩原潤で声は大満足。しかし、演技が紋切り型で残念。

東フィルは初日だからか、冒頭はイマイチだったが、管のキズは少々あるが、次第に素晴らしいワグネルサウンドを演奏。二日以降は見事な演奏をきかせるだろう。これも、ドイツものの職人ペーターシュナイダーがピットにいることが大きい。それも、東フィルとの共演もオペラや東フィル定期にも登板して気心がしれてるからね。僕はN響の年末アンケートで、来て欲しい指揮者にいつも書いているくらい。

美術も衣装はスタイリッシュ。音楽に集中できる演出。合唱の動かし方はうまい。2011/12のシーズンを締めくくる素晴らしい上演で、亡くなった若杉弘さんがこの出来をきっと喜んでいると思う。新国のOPは旧演出の「ローエングリン」で若杉さんの指揮だったと記憶している。

新国立劇場に欧米人のお客さんがだんだん増えて来てる。きっと驚いていると思うな。やるじゃん、日本って。1階席のサイドに空席が目立ったのが残念。

2012年6月@新国立劇場オペラパレス

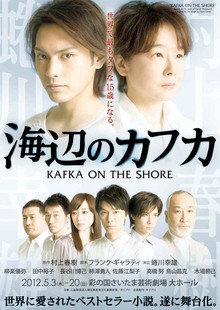

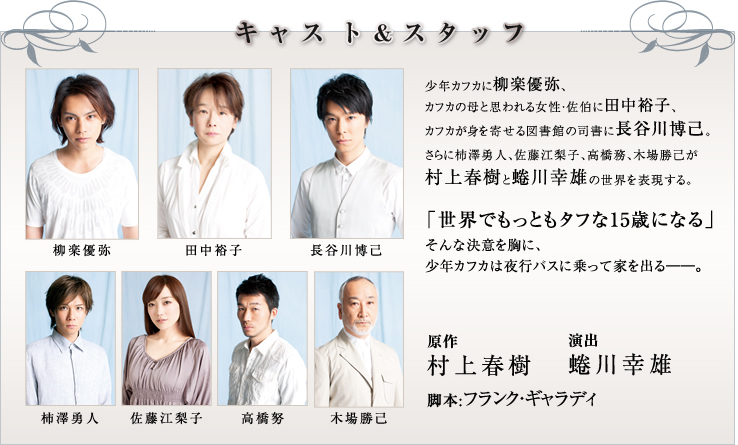

原作:村上春樹

脚本:フランク・ギャラティ

演出:蜷川幸雄

出演: 柳楽優弥 田中裕子 長谷川博己 柿澤勇人 佐藤江梨子 高橋 努 鳥山昌克 木場勝己 新川將人 妹尾正文 マメ山田 堀 文明 TROY 蜷川みほ 多岐川装子 景山仁美

「田中裕子と柳楽優弥、脱げよ!」

事前に上演時間が休憩を入れると4時間近いという話を聞いていて、本当にうんざりしていた。チケット代が1万円ちかくても行くの辞めようかと思っていた。しかし、やはり蜷川。最近、僕は蜷川幸雄ルネサンスなのだ。

圧倒してるよ、ニナガワすげーよ。演劇としても面白いし、時代にも対峙しているし、挑戦してるし、蜷川幸雄ひとりの力とは思わないが、圧巻だった。

ジョニーウォーカーの猫の解体シーンは吐き気がした。度センター最後列で観ていたのだが、そこに狂気と哀しみ、現代がものすごく投影されていて役者力のスゴさを感じさせられた。それは登場シーンからそうだった。浮遊感ある役柄なのに妙にリアルなのだ。スゴいな。すごいといえば、木場さんだ。

木場さんの凄さ!もう20年くらい前になるのかなTPTが始まって、何も知らずに観に行った。佐藤オリエと木場勝己!芝居ってスゴいなあと思ったけれど。今回も!何だろう。台詞は台詞で、きちんと聞き取れるのに、台詞に聞こえない。

口語で話さないような台詞も口語に聞こえてしまう凄さ。

あと佐藤江梨子がどんどん巧くなる。どんなスイッチをいれたんだろ。蜷川みほも良かった。難しい役柄だ、絶望を知っている人の台詞を言うわけだから。台詞でその情景を観客のイマジネーションの世界で再現してもらわなくてはならない。

柳楽優弥は口跡のバリエーションが少なくて一工夫して欲しいなと思うのだけれど、役に対する取り組み方が素晴らしく、この数年の出来事をすべて血肉にしたような大人の芝居だった。あの歳にして。でもね、ベットシーンは2人とももっと脱いで欲しかった。脱いで本当にやってるんじゃねえのと思わしてくれるくらい欲情して欲しかった。とても大切だから、あそこのシーン。こんなこと思うの初めてだけど。田中裕子もヤギラも、ちゃんと脱げよ。特に田中裕子。マグダリアのマリアか!

長谷川、柿沢と旬の男優は、どう力を入れていいのか分からない役柄でござんしたね。お二人のファンには物足りないのかもしれないね。長谷川は堂々としていて、スターになるってこういうことなんだよなと思った。

美術がすごかったね。あの閉ざされた空間を組み合わせる事によって舞台を作っていくというアイデア。スゴいね、すごいなあ。金は掛かるんだろうけど、現代の空気をうまくシンボライズしているね。お見事!

いづれにせよ、演劇をみる喜びと、王道でありエッジな作品を産み出す力はものすごいなと思わせてくれた。(見てすぐに感想を書かないとこんなことしか書けないな。)

2012年5月20日@彩の国さいたま芸術劇場

脚本:フランク・ギャラティ

演出:蜷川幸雄

出演: 柳楽優弥 田中裕子 長谷川博己 柿澤勇人 佐藤江梨子 高橋 努 鳥山昌克 木場勝己 新川將人 妹尾正文 マメ山田 堀 文明 TROY 蜷川みほ 多岐川装子 景山仁美

「田中裕子と柳楽優弥、脱げよ!」

事前に上演時間が休憩を入れると4時間近いという話を聞いていて、本当にうんざりしていた。チケット代が1万円ちかくても行くの辞めようかと思っていた。しかし、やはり蜷川。最近、僕は蜷川幸雄ルネサンスなのだ。

圧倒してるよ、ニナガワすげーよ。演劇としても面白いし、時代にも対峙しているし、挑戦してるし、蜷川幸雄ひとりの力とは思わないが、圧巻だった。

ジョニーウォーカーの猫の解体シーンは吐き気がした。度センター最後列で観ていたのだが、そこに狂気と哀しみ、現代がものすごく投影されていて役者力のスゴさを感じさせられた。それは登場シーンからそうだった。浮遊感ある役柄なのに妙にリアルなのだ。スゴいな。すごいといえば、木場さんだ。

木場さんの凄さ!もう20年くらい前になるのかなTPTが始まって、何も知らずに観に行った。佐藤オリエと木場勝己!芝居ってスゴいなあと思ったけれど。今回も!何だろう。台詞は台詞で、きちんと聞き取れるのに、台詞に聞こえない。

口語で話さないような台詞も口語に聞こえてしまう凄さ。

あと佐藤江梨子がどんどん巧くなる。どんなスイッチをいれたんだろ。蜷川みほも良かった。難しい役柄だ、絶望を知っている人の台詞を言うわけだから。台詞でその情景を観客のイマジネーションの世界で再現してもらわなくてはならない。

柳楽優弥は口跡のバリエーションが少なくて一工夫して欲しいなと思うのだけれど、役に対する取り組み方が素晴らしく、この数年の出来事をすべて血肉にしたような大人の芝居だった。あの歳にして。でもね、ベットシーンは2人とももっと脱いで欲しかった。脱いで本当にやってるんじゃねえのと思わしてくれるくらい欲情して欲しかった。とても大切だから、あそこのシーン。こんなこと思うの初めてだけど。田中裕子もヤギラも、ちゃんと脱げよ。特に田中裕子。マグダリアのマリアか!

長谷川、柿沢と旬の男優は、どう力を入れていいのか分からない役柄でござんしたね。お二人のファンには物足りないのかもしれないね。長谷川は堂々としていて、スターになるってこういうことなんだよなと思った。

美術がすごかったね。あの閉ざされた空間を組み合わせる事によって舞台を作っていくというアイデア。スゴいね、すごいなあ。金は掛かるんだろうけど、現代の空気をうまくシンボライズしているね。お見事!

いづれにせよ、演劇をみる喜びと、王道でありエッジな作品を産み出す力はものすごいなと思わせてくれた。(見てすぐに感想を書かないとこんなことしか書けないな。)

2012年5月20日@彩の国さいたま芸術劇場

ウィーンフォルクスオーパー来日公演2012 ウィンザーの陽気な女房たち

ファルスタッフ:フランツ・ハヴラタ

フルート氏:マティアス・ハウスマン

ライヒ氏:シュテファン・チェルニー

フェントン:ユンホー・ヨウ

シュぺ―ルリヒ:カール=ミヒャエル・エブナー

カーユス:ミヒャエル・ハヴリチェク

フルート夫人:エリーザベト・フレヒル

ライヒ夫人:スーリエ・ジラルディ

アンナ:ベアーテ・リッター

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団

「S席39000円のオペラとして」

美術も照明も小道具も面白かった。フォルクスオーパーなのだから、あまりギチギチしてみてはいけない。気楽に観ようと思っているのだが、3万円以上も支払うクオリティとして、このオケにこの合唱団なのかと思ってしまう。新国立劇場に比べると相当低いレベルである。特に大勢出てくるシーンでの動きなどは、きちんと演出がされていない。おおよその指示は出ているだろうし、その範疇で動いているのだろうけれども、テンションは低く、揃ってもいない。一部のソリストはいい声もあるが、ヴェルディの「ファルスタッフ」が傑作なのに対し、こちらは作品も演奏も2流であった。空席は景気の悪さばかりではない。日本の観客はすでにいいものを山ほど観てしまっているから選ばないのは良くわかる。2012年5月19日@東京文化会館

ファルスタッフ:フランツ・ハヴラタ

フルート氏:マティアス・ハウスマン

ライヒ氏:シュテファン・チェルニー

フェントン:ユンホー・ヨウ

シュぺ―ルリヒ:カール=ミヒャエル・エブナー

カーユス:ミヒャエル・ハヴリチェク

フルート夫人:エリーザベト・フレヒル

ライヒ夫人:スーリエ・ジラルディ

アンナ:ベアーテ・リッター

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団、ウィーン・フォルクスオーパー合唱団

ウィーン国立バレエ団

「S席39000円のオペラとして」

美術も照明も小道具も面白かった。フォルクスオーパーなのだから、あまりギチギチしてみてはいけない。気楽に観ようと思っているのだが、3万円以上も支払うクオリティとして、このオケにこの合唱団なのかと思ってしまう。新国立劇場に比べると相当低いレベルである。特に大勢出てくるシーンでの動きなどは、きちんと演出がされていない。おおよその指示は出ているだろうし、その範疇で動いているのだろうけれども、テンションは低く、揃ってもいない。一部のソリストはいい声もあるが、ヴェルディの「ファルスタッフ」が傑作なのに対し、こちらは作品も演奏も2流であった。空席は景気の悪さばかりではない。日本の観客はすでにいいものを山ほど観てしまっているから選ばないのは良くわかる。2012年5月19日@東京文化会館

武満 徹 /フロム・ミー・フローズ・ホワット・ユー・コール・タイム(1990)*

バーバー / 弦楽のためのアダージョ

バーンスタイン/ 交響曲 第1番「エレミア」**

指揮:広上淳一

パーカッション:I.竹島 悟史、II.植松 透、III.石川達也、IV.西久保友広、V.村居 勲*

メゾ・ソプラノ/ラヘル・フレンケル**

「現代音楽を聴く楽しみに溢れた演奏会」

武満徹の曲は1990年ごろにサントリーホールで聞いて以来22年ぶりに聞いた。あれは、おそらく小沢/新日本フィルか、指揮は佐渡裕だったかもしれない。興味深い曲ではなかったのに、今回のこの緊張感は果たしてあっただろうか?いや自分が現代の楽曲に向き合うことができるようになったのかもしれない。初めて聞いた広上は楽団の自主性を最大限に尊重しながらまとめていくのだ。それは、バーンスタインに至るまで徹底されていた。そして、それは成功したのだ。少しオーバージェスチャーだし、楽団に対してOKを出す顔つきがマフィアみたいであるが。2012年5月18日@NHKホール

作・演出/モラル

出演/満間昂平・鈴木アメリ・藤尾姦太郎・堀雄貴・萩原達郎・廣瀬瞬

一色洋平・モラル

「新しいものとは何なのか?」

この3作続けてみて来た。最初に観た「愛・王子博」が震災後の日本の空気に真正面に向き合って噴出するエネルギーと笑いとナンセンスを圧倒的な迫力で描いてみせた。全裸のシーンもあったが、それが社会対するものすごい矢となっていた。ああ、またスゴいのが出て来たなあと思ったのだが、前作の「ウズキちゃん」が話の展開にルールを作ってそこにこだわった。それを壊し乗り越えていくパワーがなく、小ネタと小道具と下ネタでの輪舞曲となっていた。ただ、照明のない通し稽古で観たので今回を本当に楽しみにしていた。

今の世界=地球はどんづまりである。そのアンチテーゼとしての宇宙というキーワードと勝手に思っていたので、なるほどなあと思っていたのだが、全く違っていた。宇宙というキーワードにまつわることは冒頭にでてくるが、そこから延々と続く小ネタタイムに逃げてしまう。それが今の社会のどんづまり感の象徴であれば面白いのだが、ただの小ネタであった。下ネタであった。だから、出てくる「原発反対」みたいな言葉が、ああ適当なのかも?と思ってしまう。

ナンセンスが成立するためにも今の世の中の座標軸を見せて欲しかった。そして、愛すべき俳優たちなのだが、小劇場の俳優としてはテンションも高くいいのだが、そういう条件付きの評価は彼らも喜びはしないだろう。リアクション、口跡、テンションの方向性、アクションの持ち技などなど、出てくるものが3回目の観劇で新しいものがない。毎回同じなので飽きてしまった。これは演出の問題でもあるだろう。ただ、堀の「俺、木村」という台詞での間合いと、満間のテンションの濃淡には過去2回にはなかったアクティングで俳優としての進歩を感じた。

2012年5月13日@早稲田大学演劇研究所アトリエ

出演/満間昂平・鈴木アメリ・藤尾姦太郎・堀雄貴・萩原達郎・廣瀬瞬

一色洋平・モラル

「新しいものとは何なのか?」

この3作続けてみて来た。最初に観た「愛・王子博」が震災後の日本の空気に真正面に向き合って噴出するエネルギーと笑いとナンセンスを圧倒的な迫力で描いてみせた。全裸のシーンもあったが、それが社会対するものすごい矢となっていた。ああ、またスゴいのが出て来たなあと思ったのだが、前作の「ウズキちゃん」が話の展開にルールを作ってそこにこだわった。それを壊し乗り越えていくパワーがなく、小ネタと小道具と下ネタでの輪舞曲となっていた。ただ、照明のない通し稽古で観たので今回を本当に楽しみにしていた。

今の世界=地球はどんづまりである。そのアンチテーゼとしての宇宙というキーワードと勝手に思っていたので、なるほどなあと思っていたのだが、全く違っていた。宇宙というキーワードにまつわることは冒頭にでてくるが、そこから延々と続く小ネタタイムに逃げてしまう。それが今の社会のどんづまり感の象徴であれば面白いのだが、ただの小ネタであった。下ネタであった。だから、出てくる「原発反対」みたいな言葉が、ああ適当なのかも?と思ってしまう。

ナンセンスが成立するためにも今の世の中の座標軸を見せて欲しかった。そして、愛すべき俳優たちなのだが、小劇場の俳優としてはテンションも高くいいのだが、そういう条件付きの評価は彼らも喜びはしないだろう。リアクション、口跡、テンションの方向性、アクションの持ち技などなど、出てくるものが3回目の観劇で新しいものがない。毎回同じなので飽きてしまった。これは演出の問題でもあるだろう。ただ、堀の「俺、木村」という台詞での間合いと、満間のテンションの濃淡には過去2回にはなかったアクティングで俳優としての進歩を感じた。

2012年5月13日@早稲田大学演劇研究所アトリエ

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター