自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

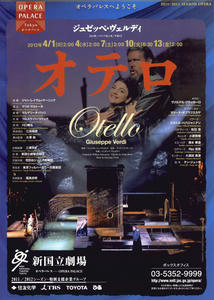

新国立劇場オペラ ヴェルディ作曲 オテロ

【指 揮】ジャン・レイサム=ケーニック

【演 出】マリオ・マルトーネ 【美 術】マルゲリータ・パッリ

【オテロ】ヴァルテル・フラッカーロ 【デズデーモナ】マリーナ・ポプラフスカヤ(降板)→マリア・ルイジア・ボルシ

【イアーゴ】ミカエル・ババジャニアン 【ロドヴィーコ】松位 浩

【カッシオ】小原啓楼 【エミーリア】清水華澄

【合 唱】新国立劇場合唱団 【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「理想のオテロ4幕がここにあった」

オテロはいろいろと見てきた。1990年ごろにロンドンでカルロスクライバー、ドミンゴ、キリテカナワというキャストで見たし、2003年のミラノスカラ座の来日公演のフォービスのオテロには圧倒され2回見た。これが僕の「オテロ」の最上経験だった。他にも例えば、メトロポリタンオペラや、昨年の6月にはパリでパリオペラ座の公演など、山ほど見てきたのだが、観るたびにこのオペラは難しいのだなあと思うのだ。歌唱も難関だがただ唄えばいいものではなく、求められる役作りと演技がとても難しいのだ。

新国立劇場のプロダクションは50トンの水を使ったベネチアを再現したものとして美しいのだが、何かベニスの裏の庶民的なところで起きる感じだ。サンマルコ広場で起こる物語にした方がいいのではと思ってしまう。

せっかく水を張っているのにその効果もあまり出ていない。美しいけれど効果的でないというのが感想。しかし、このプロダクションを前に見たときは、この美術の美しさの方が印象に残っていて歌唱や演奏についてはソコソコみたいな印象だったんではないか?

今回の主役は音楽だ。素晴らしかった。特に今日の東京フィルの演奏は驚愕ものだった。音がなり始めたとたんに「何じゃこりゃ〜」と。それは、まさにムーティ/ミラノスカラ座の来日公演の時に聞いたときと相通じるシェイクスピアの悲劇が始まる激しさがあった。オケは縦もあってるし、セクションのピッチも素晴らしく、何よりもうねるうねる。ヴェルディサウンドがまさしくあったのだ。今日のオペラの公演は東フィルが引っ張ったといってもいい。

また、演出の話になるが、オテロの登場を客席を歩かして舞台に上げたのは如何なものか?オテロの英雄感とか神聖は消え去り庶民性が増してしまう。そして、1幕ではフラッカーロの歌唱もそこそこであった。マリオデルモナコや全盛期のパバロッティのようなトランペットの音と比較したくなるような声はそこにはなかったからだ。しかし、イヤーゴのババジャニアンは冷徹な役作りで演技も歌も素晴らしい。天国などマヤかしだと言い切るところで観客の心をつかんだはずだ。デズデモーナのボルシは代役で登場であるがオテロがイマイチだったのに対し安定した歌唱を聴かせてくれた。

1幕はオケは最高だったけれども歌唱は及第点という感じだったのが、終幕が近づくにつれてどんどん良くなっていく。2幕でのオテロとイヤーゴの掛け合いあたりからオテロにも火がつく、3幕のオテロとデズデモーナのやり取り、4幕の柳の歌のピアニシモ。オテロの死に至るまでの恐怖と狂気の葛藤にいたっては、世界最高峰のヴェルディオペラが初台に登場していたのだ。

歌手では他には、エミーリアの清水香澄が素晴らしい。外国人歌手に負けない迫力と演技は特筆ものだ。(僕はブログで「チェネレントラ」でも素晴らしい歌唱を聴かせたと書いてる。もう名前覚えた。注目歌手だ!)

新国立劇場の課題としては、これは世界のオペラハウスに(それが一流であっても)共通するのだが、合唱や脇役の演技が酷すぎる事だ。分かりやすい例を挙げると、オテロが登場して軍人や市民が拳をあげて歓迎する。しかし、拳をあげ続けているだけ。形はあっても心がないのだ。前に声楽を勉強したのでもう一言だけ言わせてもらうと、腕を上にあげて英雄を迎える、手を振るなどをやっていると、あの場面でのフォルテの歌唱をするのに肉体がヘンテコになって発声しにくいはず。だから形だけになってしまうのだ。それなら、拳を上げ続ける愚かな悪目立ちはしないほうがいいのだが、やってしまうものなのだ。

場面転換で一気に50人以上が舞台に入ってきたり出て行くときも、全員が位置につくまで芝居してないし、で、今度は退場の時には、動き始めたら芝居をやめてしまう。そういう段取りなので動いているだけ!これは、全くダメ。演技をするときには、きちんと動機がなければダメ。もう少しそこいら辺を丁寧にやらないと。

音楽は続いているわけで、目障りといったらない。

まあ、夢物語だけれども、僕がオペラの演出に携わる事ができたら、そこいら辺を徹底的にやりたい。一度分かってしまえば、いろんなオペラで応用できる。

要は小劇場の俳優でもちょっとまともな者ならできる演技の基本中の基本を合唱団は分かっていないのだ。

一方で、今日は主役3人と清水は歌と演技が一体化し見事なのだが、それ以外は段取りの動きに歌がついているという感じになってしまう。ここをもっと丁寧に作り上げると劇的効果は圧倒的になるだろう。

もう一度申し上げるが、この「オテロ」の上演は世界最高峰のものである。特に東フィルのオケが特筆もの。歌手たちも初日を終え、千秋楽に向かってもっと良くなるだろう。観客はヴェルディとシェイクスピアの悲劇に熱狂するだろう。この「オテロ」は絶対いい買い物だ。2012年4月1日@新国立劇場オペラパレス

【指 揮】ジャン・レイサム=ケーニック

【演 出】マリオ・マルトーネ 【美 術】マルゲリータ・パッリ

【オテロ】ヴァルテル・フラッカーロ 【デズデーモナ】マリーナ・ポプラフスカヤ(降板)→マリア・ルイジア・ボルシ

【イアーゴ】ミカエル・ババジャニアン 【ロドヴィーコ】松位 浩

【カッシオ】小原啓楼 【エミーリア】清水華澄

【合 唱】新国立劇場合唱団 【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団

「理想のオテロ4幕がここにあった」

オテロはいろいろと見てきた。1990年ごろにロンドンでカルロスクライバー、ドミンゴ、キリテカナワというキャストで見たし、2003年のミラノスカラ座の来日公演のフォービスのオテロには圧倒され2回見た。これが僕の「オテロ」の最上経験だった。他にも例えば、メトロポリタンオペラや、昨年の6月にはパリでパリオペラ座の公演など、山ほど見てきたのだが、観るたびにこのオペラは難しいのだなあと思うのだ。歌唱も難関だがただ唄えばいいものではなく、求められる役作りと演技がとても難しいのだ。

新国立劇場のプロダクションは50トンの水を使ったベネチアを再現したものとして美しいのだが、何かベニスの裏の庶民的なところで起きる感じだ。サンマルコ広場で起こる物語にした方がいいのではと思ってしまう。

せっかく水を張っているのにその効果もあまり出ていない。美しいけれど効果的でないというのが感想。しかし、このプロダクションを前に見たときは、この美術の美しさの方が印象に残っていて歌唱や演奏についてはソコソコみたいな印象だったんではないか?

今回の主役は音楽だ。素晴らしかった。特に今日の東京フィルの演奏は驚愕ものだった。音がなり始めたとたんに「何じゃこりゃ〜」と。それは、まさにムーティ/ミラノスカラ座の来日公演の時に聞いたときと相通じるシェイクスピアの悲劇が始まる激しさがあった。オケは縦もあってるし、セクションのピッチも素晴らしく、何よりもうねるうねる。ヴェルディサウンドがまさしくあったのだ。今日のオペラの公演は東フィルが引っ張ったといってもいい。

また、演出の話になるが、オテロの登場を客席を歩かして舞台に上げたのは如何なものか?オテロの英雄感とか神聖は消え去り庶民性が増してしまう。そして、1幕ではフラッカーロの歌唱もそこそこであった。マリオデルモナコや全盛期のパバロッティのようなトランペットの音と比較したくなるような声はそこにはなかったからだ。しかし、イヤーゴのババジャニアンは冷徹な役作りで演技も歌も素晴らしい。天国などマヤかしだと言い切るところで観客の心をつかんだはずだ。デズデモーナのボルシは代役で登場であるがオテロがイマイチだったのに対し安定した歌唱を聴かせてくれた。

1幕はオケは最高だったけれども歌唱は及第点という感じだったのが、終幕が近づくにつれてどんどん良くなっていく。2幕でのオテロとイヤーゴの掛け合いあたりからオテロにも火がつく、3幕のオテロとデズデモーナのやり取り、4幕の柳の歌のピアニシモ。オテロの死に至るまでの恐怖と狂気の葛藤にいたっては、世界最高峰のヴェルディオペラが初台に登場していたのだ。

歌手では他には、エミーリアの清水香澄が素晴らしい。外国人歌手に負けない迫力と演技は特筆ものだ。(僕はブログで「チェネレントラ」でも素晴らしい歌唱を聴かせたと書いてる。もう名前覚えた。注目歌手だ!)

新国立劇場の課題としては、これは世界のオペラハウスに(それが一流であっても)共通するのだが、合唱や脇役の演技が酷すぎる事だ。分かりやすい例を挙げると、オテロが登場して軍人や市民が拳をあげて歓迎する。しかし、拳をあげ続けているだけ。形はあっても心がないのだ。前に声楽を勉強したのでもう一言だけ言わせてもらうと、腕を上にあげて英雄を迎える、手を振るなどをやっていると、あの場面でのフォルテの歌唱をするのに肉体がヘンテコになって発声しにくいはず。だから形だけになってしまうのだ。それなら、拳を上げ続ける愚かな悪目立ちはしないほうがいいのだが、やってしまうものなのだ。

場面転換で一気に50人以上が舞台に入ってきたり出て行くときも、全員が位置につくまで芝居してないし、で、今度は退場の時には、動き始めたら芝居をやめてしまう。そういう段取りなので動いているだけ!これは、全くダメ。演技をするときには、きちんと動機がなければダメ。もう少しそこいら辺を丁寧にやらないと。

音楽は続いているわけで、目障りといったらない。

まあ、夢物語だけれども、僕がオペラの演出に携わる事ができたら、そこいら辺を徹底的にやりたい。一度分かってしまえば、いろんなオペラで応用できる。

要は小劇場の俳優でもちょっとまともな者ならできる演技の基本中の基本を合唱団は分かっていないのだ。

一方で、今日は主役3人と清水は歌と演技が一体化し見事なのだが、それ以外は段取りの動きに歌がついているという感じになってしまう。ここをもっと丁寧に作り上げると劇的効果は圧倒的になるだろう。

もう一度申し上げるが、この「オテロ」の上演は世界最高峰のものである。特に東フィルのオケが特筆もの。歌手たちも初日を終え、千秋楽に向かってもっと良くなるだろう。観客はヴェルディとシェイクスピアの悲劇に熱狂するだろう。この「オテロ」は絶対いい買い物だ。2012年4月1日@新国立劇場オペラパレス

PR

文学座 2012年3・4月アトリエの会

「父帰る」 作/菊池 寛

「おふくろ」作/田中千禾夫

演出/江守徹

出演/南 一恵、つかもと景子、秋山友佳、戸井田稔、植田真介、内藤裕志

「江守徹のユーモアのセンスが溢れた名舞台」

25分弱で終わる「父帰る」(1917年作)、1時間弱の「おふくろ」(1933年作)。2作品とも物理的に父親不在である。だからこそ、子どもの妻の心には夫への思いが強く存在する。愛憎相交じる家族劇だ。ということで、父親は心には少なからず存在しているが経済的には全く家族に貢献していない。2作品とも妻は針仕事をしながら話は進むのが面白い。そこで、妻は妻のままでいるのか、母の比重が強すぎてしまうのか、ふたつの作品は面白い提示をした。

特に「おふくろ」は1933年の作品ということで、約80年前の作品であるにもかかわらず極めて現代的で、観客は大いに笑っている。それが、ちゃぶ台やまるでトーキーになりたての白黒の日本映画の登場人物が話すような言葉と語り口であるのだから不思議な感覚になる。テネシーウィリアムズやアーサーミラーの作品は今でも現代に通じるクラシックとして上演されているわけだけれども、日本にもこんな作品があったのかと観客は発見したのではないか?

俳優では少し細かなリアクションが多すぎる感じがするが植田真介が2作品とも中心的な存在で「父帰る」では不実な父と、自らの心のうちの対立を、「おふくろ」でも母との距離を取りあぐねている青年を見事に演じた。女優3人はみな達者であり、80年も前の作品をユーモア溢れる現代の作品として見事に咲かせてみせた。普段の文学座の公演であまりお見かけしない方なのでこの劇団の層の厚さを再認識させられた。江守徹の演出は、シンプルなほぼ素舞台に近いところで見事に俳優の演技に観客が集中できるものであり、スピード感もありいやはやこれまた見事である。2012年3月31日@文学座信濃町アトリエ

「父帰る」 作/菊池 寛

「おふくろ」作/田中千禾夫

演出/江守徹

出演/南 一恵、つかもと景子、秋山友佳、戸井田稔、植田真介、内藤裕志

「江守徹のユーモアのセンスが溢れた名舞台」

25分弱で終わる「父帰る」(1917年作)、1時間弱の「おふくろ」(1933年作)。2作品とも物理的に父親不在である。だからこそ、子どもの妻の心には夫への思いが強く存在する。愛憎相交じる家族劇だ。ということで、父親は心には少なからず存在しているが経済的には全く家族に貢献していない。2作品とも妻は針仕事をしながら話は進むのが面白い。そこで、妻は妻のままでいるのか、母の比重が強すぎてしまうのか、ふたつの作品は面白い提示をした。

特に「おふくろ」は1933年の作品ということで、約80年前の作品であるにもかかわらず極めて現代的で、観客は大いに笑っている。それが、ちゃぶ台やまるでトーキーになりたての白黒の日本映画の登場人物が話すような言葉と語り口であるのだから不思議な感覚になる。テネシーウィリアムズやアーサーミラーの作品は今でも現代に通じるクラシックとして上演されているわけだけれども、日本にもこんな作品があったのかと観客は発見したのではないか?

俳優では少し細かなリアクションが多すぎる感じがするが植田真介が2作品とも中心的な存在で「父帰る」では不実な父と、自らの心のうちの対立を、「おふくろ」でも母との距離を取りあぐねている青年を見事に演じた。女優3人はみな達者であり、80年も前の作品をユーモア溢れる現代の作品として見事に咲かせてみせた。普段の文学座の公演であまりお見かけしない方なのでこの劇団の層の厚さを再認識させられた。江守徹の演出は、シンプルなほぼ素舞台に近いところで見事に俳優の演技に観客が集中できるものであり、スピード感もありいやはやこれまた見事である。2012年3月31日@文学座信濃町アトリエ

指揮:エリアフ・インバル

メゾソプラノ:イリス・フェルミリオン

テノール:ロバート・ギャンビル

マーラー:亡き子をしのぶ歌 /交響曲「大地の歌」

「死後100年でシオニズムから解放されたマーラー演奏の新たな到達点」

15年以上聞いて来なかった東京都交響楽団。最近の評判があまりにもいいので、プリンシパルコンダクターインバルとの演奏に出かけた。驚愕した。2012年。マーラーの死後101年で、この作曲家の現代に生きる人類のためのシンフォニーはアジアの片隅でやっとシオニズムから解放されて音楽本来の魅力に溢れたものとなっていた。

私は過去30年以上素晴らしいマーラー演奏をきいてきた。

もちろん最初は録音である。

「大地の歌」を小生が最初にディスクで聞いたのはバーンスタイン/ウィーンフィルのFディスカウが唄う名盤で出会った。東京は練馬区大泉学園の自宅から、自転車で高校1年の頃、家から一番近かった、石神井公園の図書館まで自転車を走らせて借りた。LPレコードだった。最初のトランペットの咆哮を聞いた時に打ちのめされた。そして、ブルーノワルターのニューヨークフィルとのステレオ録音、これらの演奏が余りにも素晴らしく、普段は手を出さないモノラル録音まで手をだした。それは、ワルターのモノラル録音の名盤。カスリーンフェリアーを独唱に迎えてのウィーンフィルとの古い録音だ。もうこの曲の演奏は、これらの名演奏を頂点としたピラミッドの中で評価するしかなかった。

これは僕だけの評価軸ではなく世界の一致した見解だ。マーラーと深い親交のあったブルーノワルター。マーラールネサンスと言われる時代が来るまでマーラーの伝道者であった。そして、ワルターの愛弟子であるバーンスタイン。この2人のユダヤ人によってマーラー演奏の規範は欧米に確立された。

そして、生演奏も素晴らしいものをどれだけ聞いただろう。

バーンスタイン/イスラエルフィルの伝説のマーラー9番。ドイツグラモフォンのライブ録音として名盤の誉れ高い3番は、バーンスタイン/ニューヨークフィルの録音された演奏をアビリーフィッシャーホールできいていた。マーラー演奏の規範となったショルティ/シカゴ交響楽団の5番。5番なら、シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団のサントリーホール開場記念の名演も忘れがたい。シカゴ響なら先年ハイティンクとの6番も素晴らしかった。他にもアバド/ベルリンフィル、さまざまな指揮者でのウィーンフィルのマーラー。テンシュテット/ロンドンフィル、ベルティーニ/ケルン放送響、若杉弘、マゼール、シャーイー、メータ、バレンボイム、ヤンソンス…。キラ星のような指揮者とオーケストラの忘れがたい名演をきいてきた。

これらはマーラーの死後、すぐに始まる人類の悲劇。つまり、欧州を中心とする2回の大戦とユダヤ人迫害。そして、イスラエルを中心とした流血の日々の影がいつもつきまとうものである。

それは昨年末演奏されたN響/デュトワの第8番の「千人の交響曲」でも同じだった。これも見事な演奏であった。従来のユダヤの悲劇が色濃くでていた。

今でさえ、マーラーはユダヤ人の作曲家として、常にワーグナーやリヒャルトシュトラウスの作品と常に比較しながら語られる。しかし、今宵の都響の演奏はユダヤ人の歴史とのかかわり合いが少ないアジアのオケだからこそできるこうしたシオニズムの影から解放された名演だった。それは楽曲、そのものの美しさで彩られていた。

マーラーのスコアには既にユダヤの、シオニズムのメロディが色濃くでている。大地の歌はいわゆる欧米の中国メロディが次々と登場するが、それもユダヤ的にフィルターがかかって誕生したものだ。それなのに、欧米の楽団の演奏は、それだけでない日本のオーケストラのマーラー演奏でも、マーラーのスコアの上に、演奏でシオニズムの小節をこれでもかと上塗りする。輪郭をくっきり出すことに固執してきた。

だから、今宵の都響のマーラー演奏で明らかになった、スコアの美しいピアニシモ、そこでふわっと拡がっていくマーラーの宇宙的な美しさ、普遍の美しさといったことが大編成で奏でられるマーラーの小節とオケの怒鳴り声にかき消されてきた。

今宵の都響。まるで老境の哲学者が静かに思索するようにマーラーの美しいスコアが提示されるではないか!マーラーの宇宙観や心の揺らぎを叫びではなくピアニシモの中に室内楽的に広がるサウンドで聞かせてくれたではないか!

都響は見事であった。「大地の歌」では、いつもの欧米のオケのマーラー演奏とおなじくらいに増強された大編成にも関わらず、例えば弦のセクションは見事に透徹された一つの音の美学に向かって全員の方向性が一致し、まるで一人で弾いているような音になる。東京カルテットがその最上級の演奏をするときのような音なのだ。それが、各声部と有機的に絡み轟き合うからスゴい。そこに管楽器、打楽器が丁寧に丁寧に加わっていく。

インバルと都響のマーラーはもう20年近く前に新宿文化センターの開場何周年かの記念演奏会で8番を聞いただけであるが、全く演奏技術のレベルが違う。見事、まさに見事なのである。

インバルはイスラエル生まれのマーラーを特にレパートリーとする70代後半の指揮者である。きっとこの老マエストロにとっても都響とのマーラーは特別なものだろう。つまり、彼がポストを持っているフランクすると放送響とでは、ユダヤ人に対する加害者としての、チャコフィルならユダヤ迫害の目撃者、迫害に加わったものとしてのマーラー演奏から避けられない。都響もそうした演奏をしてきたのだろう。ベルティーニやインバルとマーラーのシンフォニーの全曲をそれこそ繰り返し繰り返し演奏してきた。インバルも各オケと演奏してきた。

そして、何回ものマーラーとの対峙、マーラーの交響曲を透徹する旅路の末に今宵の演奏と出会ったのだ。アジアの日本人の日本文化の影響で育ったメンバーがほとんどの都響と新しい演奏の立ち位置にたどり着いたのだ。フランクフルト放送響ともチェコフィルとも違う新たな立ち位置である。

都響がアジアでマーラーを多数演奏してきたオケであり、それが、新たなチクルスを目前にして、インバルという人生をかけてマーラーを探求してきた指揮者と出会ったからこそ到達したマーラー像だ。

アジアの東京でシオニズムの小節をことさらに上塗りするのではなく、音楽家マーラーのスコアから浮かびあがる世界観を大切にした、新しい最上級の演奏だ。きっと世界のマーラー演奏史に大きな影響を与えるであろう。

マーラーの交響曲に対峙することは、それが音楽を聴く観客にとっても、人生と真正面から向き合うことを求められる。特に「大地の歌」と9番交響曲は死と真正面に向き合わなくてはならない。今回の演奏は、李白を初めとした中国の思想家のアジアの死生観とマーラーが向き合った演奏となっていた。

我々は死を怖れ避けようと必死にもがくだけでなく、いつか人生の意味を悟り受け入れることをしなくてはいけない。今宵の演奏はそうした思想の高みまで達した演奏だったのだ。

しかし、今宵の都響とインバルの演奏は全く違う頂きを提示したのだ。繰り返しになるが、それはシオニズムの呪縛から解放されたマーラー演奏の新たな境地である。マーラーのスコアをユダヤ人作曲家という一点に視点をおいて演奏するのではなく、人間グスタフ・マーラーとして彼のスコアに対峙した名演奏なのである。

驚愕である。2人の独唱者も素晴らしかったことを付け加えておきたい。秋からのマーラーチクルスが本当に楽しみになった。2012年3月29日@サントリーホール

メゾソプラノ:イリス・フェルミリオン

テノール:ロバート・ギャンビル

マーラー:亡き子をしのぶ歌 /交響曲「大地の歌」

「死後100年でシオニズムから解放されたマーラー演奏の新たな到達点」

15年以上聞いて来なかった東京都交響楽団。最近の評判があまりにもいいので、プリンシパルコンダクターインバルとの演奏に出かけた。驚愕した。2012年。マーラーの死後101年で、この作曲家の現代に生きる人類のためのシンフォニーはアジアの片隅でやっとシオニズムから解放されて音楽本来の魅力に溢れたものとなっていた。

私は過去30年以上素晴らしいマーラー演奏をきいてきた。

もちろん最初は録音である。

「大地の歌」を小生が最初にディスクで聞いたのはバーンスタイン/ウィーンフィルのFディスカウが唄う名盤で出会った。東京は練馬区大泉学園の自宅から、自転車で高校1年の頃、家から一番近かった、石神井公園の図書館まで自転車を走らせて借りた。LPレコードだった。最初のトランペットの咆哮を聞いた時に打ちのめされた。そして、ブルーノワルターのニューヨークフィルとのステレオ録音、これらの演奏が余りにも素晴らしく、普段は手を出さないモノラル録音まで手をだした。それは、ワルターのモノラル録音の名盤。カスリーンフェリアーを独唱に迎えてのウィーンフィルとの古い録音だ。もうこの曲の演奏は、これらの名演奏を頂点としたピラミッドの中で評価するしかなかった。

これは僕だけの評価軸ではなく世界の一致した見解だ。マーラーと深い親交のあったブルーノワルター。マーラールネサンスと言われる時代が来るまでマーラーの伝道者であった。そして、ワルターの愛弟子であるバーンスタイン。この2人のユダヤ人によってマーラー演奏の規範は欧米に確立された。

そして、生演奏も素晴らしいものをどれだけ聞いただろう。

バーンスタイン/イスラエルフィルの伝説のマーラー9番。ドイツグラモフォンのライブ録音として名盤の誉れ高い3番は、バーンスタイン/ニューヨークフィルの録音された演奏をアビリーフィッシャーホールできいていた。マーラー演奏の規範となったショルティ/シカゴ交響楽団の5番。5番なら、シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団のサントリーホール開場記念の名演も忘れがたい。シカゴ響なら先年ハイティンクとの6番も素晴らしかった。他にもアバド/ベルリンフィル、さまざまな指揮者でのウィーンフィルのマーラー。テンシュテット/ロンドンフィル、ベルティーニ/ケルン放送響、若杉弘、マゼール、シャーイー、メータ、バレンボイム、ヤンソンス…。キラ星のような指揮者とオーケストラの忘れがたい名演をきいてきた。

これらはマーラーの死後、すぐに始まる人類の悲劇。つまり、欧州を中心とする2回の大戦とユダヤ人迫害。そして、イスラエルを中心とした流血の日々の影がいつもつきまとうものである。

それは昨年末演奏されたN響/デュトワの第8番の「千人の交響曲」でも同じだった。これも見事な演奏であった。従来のユダヤの悲劇が色濃くでていた。

今でさえ、マーラーはユダヤ人の作曲家として、常にワーグナーやリヒャルトシュトラウスの作品と常に比較しながら語られる。しかし、今宵の都響の演奏はユダヤ人の歴史とのかかわり合いが少ないアジアのオケだからこそできるこうしたシオニズムの影から解放された名演だった。それは楽曲、そのものの美しさで彩られていた。

マーラーのスコアには既にユダヤの、シオニズムのメロディが色濃くでている。大地の歌はいわゆる欧米の中国メロディが次々と登場するが、それもユダヤ的にフィルターがかかって誕生したものだ。それなのに、欧米の楽団の演奏は、それだけでない日本のオーケストラのマーラー演奏でも、マーラーのスコアの上に、演奏でシオニズムの小節をこれでもかと上塗りする。輪郭をくっきり出すことに固執してきた。

だから、今宵の都響のマーラー演奏で明らかになった、スコアの美しいピアニシモ、そこでふわっと拡がっていくマーラーの宇宙的な美しさ、普遍の美しさといったことが大編成で奏でられるマーラーの小節とオケの怒鳴り声にかき消されてきた。

今宵の都響。まるで老境の哲学者が静かに思索するようにマーラーの美しいスコアが提示されるではないか!マーラーの宇宙観や心の揺らぎを叫びではなくピアニシモの中に室内楽的に広がるサウンドで聞かせてくれたではないか!

都響は見事であった。「大地の歌」では、いつもの欧米のオケのマーラー演奏とおなじくらいに増強された大編成にも関わらず、例えば弦のセクションは見事に透徹された一つの音の美学に向かって全員の方向性が一致し、まるで一人で弾いているような音になる。東京カルテットがその最上級の演奏をするときのような音なのだ。それが、各声部と有機的に絡み轟き合うからスゴい。そこに管楽器、打楽器が丁寧に丁寧に加わっていく。

インバルと都響のマーラーはもう20年近く前に新宿文化センターの開場何周年かの記念演奏会で8番を聞いただけであるが、全く演奏技術のレベルが違う。見事、まさに見事なのである。

インバルはイスラエル生まれのマーラーを特にレパートリーとする70代後半の指揮者である。きっとこの老マエストロにとっても都響とのマーラーは特別なものだろう。つまり、彼がポストを持っているフランクすると放送響とでは、ユダヤ人に対する加害者としての、チャコフィルならユダヤ迫害の目撃者、迫害に加わったものとしてのマーラー演奏から避けられない。都響もそうした演奏をしてきたのだろう。ベルティーニやインバルとマーラーのシンフォニーの全曲をそれこそ繰り返し繰り返し演奏してきた。インバルも各オケと演奏してきた。

そして、何回ものマーラーとの対峙、マーラーの交響曲を透徹する旅路の末に今宵の演奏と出会ったのだ。アジアの日本人の日本文化の影響で育ったメンバーがほとんどの都響と新しい演奏の立ち位置にたどり着いたのだ。フランクフルト放送響ともチェコフィルとも違う新たな立ち位置である。

都響がアジアでマーラーを多数演奏してきたオケであり、それが、新たなチクルスを目前にして、インバルという人生をかけてマーラーを探求してきた指揮者と出会ったからこそ到達したマーラー像だ。

アジアの東京でシオニズムの小節をことさらに上塗りするのではなく、音楽家マーラーのスコアから浮かびあがる世界観を大切にした、新しい最上級の演奏だ。きっと世界のマーラー演奏史に大きな影響を与えるであろう。

マーラーの交響曲に対峙することは、それが音楽を聴く観客にとっても、人生と真正面から向き合うことを求められる。特に「大地の歌」と9番交響曲は死と真正面に向き合わなくてはならない。今回の演奏は、李白を初めとした中国の思想家のアジアの死生観とマーラーが向き合った演奏となっていた。

我々は死を怖れ避けようと必死にもがくだけでなく、いつか人生の意味を悟り受け入れることをしなくてはいけない。今宵の演奏はそうした思想の高みまで達した演奏だったのだ。

しかし、今宵の都響とインバルの演奏は全く違う頂きを提示したのだ。繰り返しになるが、それはシオニズムの呪縛から解放されたマーラー演奏の新たな境地である。マーラーのスコアをユダヤ人作曲家という一点に視点をおいて演奏するのではなく、人間グスタフ・マーラーとして彼のスコアに対峙した名演奏なのである。

驚愕である。2人の独唱者も素晴らしかったことを付け加えておきたい。秋からのマーラーチクルスが本当に楽しみになった。2012年3月29日@サントリーホール

金子修介/監督・脚本

「新しいスターの誕生と心に沁み入る佳作」

金子修介監督は映画界の職人である。大作であれ、小さなすみれのような作品であれ丁寧に取り上げる。この作品はご兄弟が脚本執筆に名を連ね、妻でもある金子奈々子さんが主要な役柄で出演する手作り感溢れる作品だ。セレブな家庭に育った高校3年生の女の子が震災後に見舞われる激変で出会った人と環境にあたふたしながらも明るく対応していくロードムービー。

見ていて心が暖かくなるし、すべての人生をほんわり肯定してくれる佳作だ。そうすみれのような作品なのだ。金子奈々子さんの演技が本当に素晴らしい。そして、仁科貴さんはゲイの役をやってるのだが、品がいい役作り。でも、相手役にどかーんとしている役者がふられたならどんな演技でやったのかも興味がある。

この映画は撮影が誰か分からないのだけれども、色に興味がある人なら、緑と青がとても奇麗に映し出されること。そして、いろんなタイプの白色があることを感じさせてくれるのに気づくだろう。それが普段の生活の中で表現されるのだから、僕はこの映画のあと、自分の生活の廻りの色、特に青と緑が気になって仕方ない。

オープニングは色んなものを隠してくれる東京の夜景の空撮から始まる。ソラから人々の生活を見下ろすところから始まり、最後は少女が入道雲の出ている空を見上げるところで終わる。

この映画すみれのような映画なのだが、森星という主役の若い新人女優は久々に大輪を思わせる。演技は未熟であるが、それを上回る華がある。

2012年2月7日@渋谷の試写室にて

「新しいスターの誕生と心に沁み入る佳作」

金子修介監督は映画界の職人である。大作であれ、小さなすみれのような作品であれ丁寧に取り上げる。この作品はご兄弟が脚本執筆に名を連ね、妻でもある金子奈々子さんが主要な役柄で出演する手作り感溢れる作品だ。セレブな家庭に育った高校3年生の女の子が震災後に見舞われる激変で出会った人と環境にあたふたしながらも明るく対応していくロードムービー。

見ていて心が暖かくなるし、すべての人生をほんわり肯定してくれる佳作だ。そうすみれのような作品なのだ。金子奈々子さんの演技が本当に素晴らしい。そして、仁科貴さんはゲイの役をやってるのだが、品がいい役作り。でも、相手役にどかーんとしている役者がふられたならどんな演技でやったのかも興味がある。

この映画は撮影が誰か分からないのだけれども、色に興味がある人なら、緑と青がとても奇麗に映し出されること。そして、いろんなタイプの白色があることを感じさせてくれるのに気づくだろう。それが普段の生活の中で表現されるのだから、僕はこの映画のあと、自分の生活の廻りの色、特に青と緑が気になって仕方ない。

オープニングは色んなものを隠してくれる東京の夜景の空撮から始まる。ソラから人々の生活を見下ろすところから始まり、最後は少女が入道雲の出ている空を見上げるところで終わる。

この映画すみれのような映画なのだが、森星という主役の若い新人女優は久々に大輪を思わせる。演技は未熟であるが、それを上回る華がある。

2012年2月7日@渋谷の試写室にて

ドライビング Miss デイジー Driving Miss Daisy

監督/ブルース・ベレスフォード 脚本/アルフレッド・ウーリー 音楽/ハンス・ジマー

出演者/ジェシカ・タンディ モーガン・フリーマン ダン・エイクロイド パティルポン

「現代のファンタジー=おとぎ話の傑作」

名作とはこのことだ。ジェシカタンディはこの作品で80歳でアカデミー賞主演女優賞を受賞する。http://youtu.be/DVyzU4fhm-I彼女は60代から90才くらいまでの女性を演じる。初老から晩老に至る演技の見事さ。それはモーガンフリーマンにも言える。元々舞台作品、ユダヤ人老女と黒人運転手の数十年に渡る交流を淡々と描いていく。決して大きなエピソードがあるわけでも名台詞があるわけでもないが、2人の素敵な人間関係はもしかしたら現代のファンタジーなのかもしれない。人が求めて手に入れられないものを描いたのだろうか?

ジェシカタンディは1963年にヒッチコックの「鳥」に出演して以来20年間映画出演をしてこなかった。1980年代中盤から再び出演。85歳で亡くなるまで精力的に出演する。そして、彼女の頂点はこの映画とあった。晩年に頂点を上り詰めた彼女の人生も、現代のファンタジーでありおとぎ話である。まるで映画に寄り添ったような結末だ。いづれにせよ、観ていて癒される見事な映画作品となった。ユーモアも秀悦。

2012年3月24日 DVD

アカデミー賞だけでなくゴールデングローブ賞も受賞。

監督/ブルース・ベレスフォード 脚本/アルフレッド・ウーリー 音楽/ハンス・ジマー

出演者/ジェシカ・タンディ モーガン・フリーマン ダン・エイクロイド パティルポン

「現代のファンタジー=おとぎ話の傑作」

名作とはこのことだ。ジェシカタンディはこの作品で80歳でアカデミー賞主演女優賞を受賞する。http://youtu.be/DVyzU4fhm-I彼女は60代から90才くらいまでの女性を演じる。初老から晩老に至る演技の見事さ。それはモーガンフリーマンにも言える。元々舞台作品、ユダヤ人老女と黒人運転手の数十年に渡る交流を淡々と描いていく。決して大きなエピソードがあるわけでも名台詞があるわけでもないが、2人の素敵な人間関係はもしかしたら現代のファンタジーなのかもしれない。人が求めて手に入れられないものを描いたのだろうか?

ジェシカタンディは1963年にヒッチコックの「鳥」に出演して以来20年間映画出演をしてこなかった。1980年代中盤から再び出演。85歳で亡くなるまで精力的に出演する。そして、彼女の頂点はこの映画とあった。晩年に頂点を上り詰めた彼女の人生も、現代のファンタジーでありおとぎ話である。まるで映画に寄り添ったような結末だ。いづれにせよ、観ていて癒される見事な映画作品となった。ユーモアも秀悦。

2012年3月24日 DVD

アカデミー賞だけでなくゴールデングローブ賞も受賞。

アンドリュー・ニコル監督

「見事な構成で完成された秀作」

人間の老化のプロセスとメカニズムが分子レベルで解明されつつある現代だからこそリアル感もあるストーリー展開。話そのものはロマンチックなSFサスペンスの王道で見応えもある。テレビドラマで実績のある非映画スターを採用したのも成功の鍵のひとつとなっている。しかし、美術はいただけない。セレブが住むというニューグリニッジの美術がローマ趣味と10年ほど前の未来感あふれる美術ばかり。そこがちょっと残念だけれども見ていて飽きない。2012年2月14日@機内映画

「見事な構成で完成された秀作」

人間の老化のプロセスとメカニズムが分子レベルで解明されつつある現代だからこそリアル感もあるストーリー展開。話そのものはロマンチックなSFサスペンスの王道で見応えもある。テレビドラマで実績のある非映画スターを採用したのも成功の鍵のひとつとなっている。しかし、美術はいただけない。セレブが住むというニューグリニッジの美術がローマ趣味と10年ほど前の未来感あふれる美術ばかり。そこがちょっと残念だけれども見ていて飽きない。2012年2月14日@機内映画

「ジョージルーカスの深い哀しみを感じてしまった」

考えてみるとスターウォーズは悲劇だ。ファントムメナスからの3作は、ジョージルーカスが3作とも自らメガホンを持ち懸命に制作したにも関わらず、1970年代に得た世界的な熱狂は最後まで得られずに終わってしまった。興行的な失敗は受け入れるとしてもルーカスにしてみれば映画史に燦然と輝く名作であるはずなのだ。

それが世界中で全ての映画のベスト100とか200にファントムメナスを入れる人はいるだろうか?ジョージルーカスの深い哀しみを僕は感じるのだ。

この作品は、家庭でどんなに大きなモニターと素晴らしい音響装置で見たとしても映画館の暗闇の中でみるのとは違う感覚しか味わえない。

3D化することによってもう一度、世界中にこの作品を評価してもらえる機会があるのならと飛びついたのかもしれない。僕はそれだけで十分だったのだが、望んでいたのはバトルシップが画面から飛び出して頭上を飛んでいく、放たれた砲弾が目の前を飛んでいく。近年作られる3D映画にはそういうシーンがあるからだ。だから、この映画にも望んでいたのだが、いかんせん撮影するときにバトルシップは画面の下に消えていくように撮影しているから飛び出すはずがないのだ。

3Dになったけれども、画面の中だけで奥行きがでるだけで、近年の作品の様に画面と飛び出した映像は楽しめない。俳優のクローズアップで、鼻の高さや顔の形が強調されても面白くはない。まあ、もう一度、この作品が映画館で見られただけで感謝しなくてはいけないのかもしれない。

2012年2月13日@SF CINEMAcity terminal21 バンコク

鄭義信 作・演出

南 果歩 根岸季衣 久保酎吉 森下能幸 青山達三 松重 豊

酒向 芳 星野園美 森田甘路 長本批呂士 朴 勝哲 石橋徹郎

「詩情あふるる人間哀讃歌を堪能」

日本は絆ブームである。しかし、瓦礫処理ひとつとってみても、その絆は見せかけの欺瞞に彩られた絆でしかないことに気づいていないものは、ある意味幸せものだ。永田町の政治ゲームを批判する多くの国民は、それが自らの縮図でもあることになぜ気がつかないのだろう。

鄭義信の新作の舞台は昭和40年代の初め。日本が高度成長経済に邁進し始めた頃の忘れられた、時代に捨てられようとしている炭坑街を舞台にしている。在日や帰化組、障害者、決して経済的には強くない人たちの街は、命を賭して日本の底辺を支えていたが、戦争で亡くなった人達を同じように用がなくなれば捨てられる人達だ。タイトルにもある主人公スミレは、そんな炭坑街の貧乏な住民たちに普通に散髪代を請求できない事も多い、美容院ではなく散髪屋の女である。タイトルが、パーマ屋スミレとは彼女の夢は炭坑街からいつか抜け出て、散髪屋ではなくパーマ屋を開く事から来ている。汗と養豚の匂いのする店でなく香水のいい香りのする店を開く事なのである。そして、その夢は夢のまま終わる。そんな彼女の人生を俯瞰しながら物語は進む。

しかし、この芝居はスミレだけのものではない。ここにはいろんな矛盾と挫折とを抱えながら人生を歩む人達が登場する。登場するほとんどの人に善良な部分だけでなくそれぞれに弱さと仕方のない悪い部分と矛盾をきちんと描く。そして、時に対立するが、ある部分で受け入れ認め合い肩を寄せ合って生きている。そして、それぞれがほのかな夢を抱いて生きている。しかし、そんなはかない夢も全てもぎ取られ砕かれていく。

物語を振り返る存在として登場する狂言廻しは、そんな人生をも、大きな意味で肯定していく。ここには、絆なんてきれいな言葉では言い切れない人間の絆が、決してハリウッド的なアメリカンドリーム、ロッキーのような世界は全くなく提示されるのだ。

それはむしろフェリーニの作品に共通する人間観があるようにも思う。鄭の登場人物への深い愛情が溢れているからだ。しかし、それはフェリーニのような人間讃歌ではなく、人間哀歌(エレジー)として書かれる。しかし、これが「アイゴー〜」とただ泣いているわけでもない、根底に流れるものは、そんな人間へもどこかポジティブに捉えるのだ。だから、僕は哀讃歌とでもいいたい。

観客は適度な距離感を持ち、この芝居を見るだろう。のめり込みすぎたら辛い、鄭は観客がこの作品から目を背けるようなところまでは書かない。しかし、この芝居は劇場を出ても観客の腹の底にこっそりとどっしり居場所を作って、ふとした時に観客の人生に顔を出すだろう。

いつものように鄭は在日の存在を描く。そして、それらが抱える問題を日本や日本社会だけに全て押し付けるような分かりやすい物語を書かない。もっと、人間のど真ん中を描く。それは人間の存在がMORTALであることだ。ここもかつての昭和の作家と違うところだろう。

それが「パーマ屋スミレ」を今年屈指の作品にしたのではないか。

俳優は南果歩が圧倒的だ。もちろん根岸季衣や久保耐吉、オカマのデザイナー志望を演じた森田甘路など、どの役者陣も素晴らしいのだが、南は今までのイメージをかなぐり捨て女優としての勝負作としてこの作品に対峙している。そういう意味で迫力が違うのだ。

美術は、鄭義信が椿組の野外芝居でやってきた開放感がここにはある。さらに、物語の設定や例えば、狂言回しの置き方、今回は青山達三が演じた男のように物語の外周にいながら重要な男の描き方等も椿組で鄭が書いた作品に相通じるものがある。

この作品は素晴らしい。が、決してこの1作で生まれたものでなく、多くの作品を必死に鄭が書いて来たその結果生みだす事ができたのだ。そういう意味で、劇作をする自分にとっても大きな教えと励みになった。2012年3月23日@新国立劇場小劇場

南 果歩 根岸季衣 久保酎吉 森下能幸 青山達三 松重 豊

酒向 芳 星野園美 森田甘路 長本批呂士 朴 勝哲 石橋徹郎

「詩情あふるる人間哀讃歌を堪能」

日本は絆ブームである。しかし、瓦礫処理ひとつとってみても、その絆は見せかけの欺瞞に彩られた絆でしかないことに気づいていないものは、ある意味幸せものだ。永田町の政治ゲームを批判する多くの国民は、それが自らの縮図でもあることになぜ気がつかないのだろう。

鄭義信の新作の舞台は昭和40年代の初め。日本が高度成長経済に邁進し始めた頃の忘れられた、時代に捨てられようとしている炭坑街を舞台にしている。在日や帰化組、障害者、決して経済的には強くない人たちの街は、命を賭して日本の底辺を支えていたが、戦争で亡くなった人達を同じように用がなくなれば捨てられる人達だ。タイトルにもある主人公スミレは、そんな炭坑街の貧乏な住民たちに普通に散髪代を請求できない事も多い、美容院ではなく散髪屋の女である。タイトルが、パーマ屋スミレとは彼女の夢は炭坑街からいつか抜け出て、散髪屋ではなくパーマ屋を開く事から来ている。汗と養豚の匂いのする店でなく香水のいい香りのする店を開く事なのである。そして、その夢は夢のまま終わる。そんな彼女の人生を俯瞰しながら物語は進む。

しかし、この芝居はスミレだけのものではない。ここにはいろんな矛盾と挫折とを抱えながら人生を歩む人達が登場する。登場するほとんどの人に善良な部分だけでなくそれぞれに弱さと仕方のない悪い部分と矛盾をきちんと描く。そして、時に対立するが、ある部分で受け入れ認め合い肩を寄せ合って生きている。そして、それぞれがほのかな夢を抱いて生きている。しかし、そんなはかない夢も全てもぎ取られ砕かれていく。

物語を振り返る存在として登場する狂言廻しは、そんな人生をも、大きな意味で肯定していく。ここには、絆なんてきれいな言葉では言い切れない人間の絆が、決してハリウッド的なアメリカンドリーム、ロッキーのような世界は全くなく提示されるのだ。

それはむしろフェリーニの作品に共通する人間観があるようにも思う。鄭の登場人物への深い愛情が溢れているからだ。しかし、それはフェリーニのような人間讃歌ではなく、人間哀歌(エレジー)として書かれる。しかし、これが「アイゴー〜」とただ泣いているわけでもない、根底に流れるものは、そんな人間へもどこかポジティブに捉えるのだ。だから、僕は哀讃歌とでもいいたい。

観客は適度な距離感を持ち、この芝居を見るだろう。のめり込みすぎたら辛い、鄭は観客がこの作品から目を背けるようなところまでは書かない。しかし、この芝居は劇場を出ても観客の腹の底にこっそりとどっしり居場所を作って、ふとした時に観客の人生に顔を出すだろう。

いつものように鄭は在日の存在を描く。そして、それらが抱える問題を日本や日本社会だけに全て押し付けるような分かりやすい物語を書かない。もっと、人間のど真ん中を描く。それは人間の存在がMORTALであることだ。ここもかつての昭和の作家と違うところだろう。

それが「パーマ屋スミレ」を今年屈指の作品にしたのではないか。

俳優は南果歩が圧倒的だ。もちろん根岸季衣や久保耐吉、オカマのデザイナー志望を演じた森田甘路など、どの役者陣も素晴らしいのだが、南は今までのイメージをかなぐり捨て女優としての勝負作としてこの作品に対峙している。そういう意味で迫力が違うのだ。

美術は、鄭義信が椿組の野外芝居でやってきた開放感がここにはある。さらに、物語の設定や例えば、狂言回しの置き方、今回は青山達三が演じた男のように物語の外周にいながら重要な男の描き方等も椿組で鄭が書いた作品に相通じるものがある。

この作品は素晴らしい。が、決してこの1作で生まれたものでなく、多くの作品を必死に鄭が書いて来たその結果生みだす事ができたのだ。そういう意味で、劇作をする自分にとっても大きな教えと励みになった。2012年3月23日@新国立劇場小劇場

監督: クリント・イーストウッド

脚本: ダスティン・ランス・ブラック

撮影: トム・スターン

美術: ジェームズ・J・ムラカミ

キャスト: レオナルド・ディカプリオ、ナオミ・ワッツ、ジョシュ・ルーカス、ジュディ・デンチ、ジェフリー・ドノバン

「イーストウッド監督作品だけに失速感たんまり……残念!」

カルビンクーリッジからリチャードニクソンまで8人の大統領の元でFBI長官だったフーバーの伝記映画である。科学捜査を始めた事や権力欲に超右翼、マザコン、同性愛者といったフーバーの伝承されている姿を映画化した。2時間13分。つまらなくはない。しかし、クリントイーストウッドの映画である。期待はもっと高かった。権力者の哀しみをもっときちんと描かれているのだと思った。しかし、それはほとんど表面的にしか描かれない。

ディカプリオの演技もいつものようで、台詞ひとつとっても普通に話さない。アクセントと強調で台詞を押し切るのは、スコセッシ映画だけで十分なのに。さらに、老年期のメイクが酷い。童顔過ぎるディカプリオをキャスティングした誤りではないか?ジュディリンチの存在感はスゴいね。2012年3月15日 機内映画

脚本: ダスティン・ランス・ブラック

撮影: トム・スターン

美術: ジェームズ・J・ムラカミ

キャスト: レオナルド・ディカプリオ、ナオミ・ワッツ、ジョシュ・ルーカス、ジュディ・デンチ、ジェフリー・ドノバン

「イーストウッド監督作品だけに失速感たんまり……残念!」

カルビンクーリッジからリチャードニクソンまで8人の大統領の元でFBI長官だったフーバーの伝記映画である。科学捜査を始めた事や権力欲に超右翼、マザコン、同性愛者といったフーバーの伝承されている姿を映画化した。2時間13分。つまらなくはない。しかし、クリントイーストウッドの映画である。期待はもっと高かった。権力者の哀しみをもっときちんと描かれているのだと思った。しかし、それはほとんど表面的にしか描かれない。

ディカプリオの演技もいつものようで、台詞ひとつとっても普通に話さない。アクセントと強調で台詞を押し切るのは、スコセッシ映画だけで十分なのに。さらに、老年期のメイクが酷い。童顔過ぎるディカプリオをキャスティングした誤りではないか?ジュディリンチの存在感はスゴいね。2012年3月15日 機内映画

指揮|カール・ハインツ・シュテフェンス

ピアノ|キム・ソヌク

ウェーバー / 歌劇「魔弾の射手」序曲

ベートーヴェン / ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

シューマン / 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

アンコール モーツアルト/ディヴェルメント

「懐かしい東京文化サウンド」

サントリーホールができるまで外来オーケストラの最高峰のサウンド空間は東京文化会館だった。今は外来オペラとバレエの最高峰の空間として未だに健在だけれどもオーケストラ単独公演では都響定期などで使われるくらいで頻度は大きく落ちた。それは、この空間の残響が短く豊麗なサウンドに聞こえにくいということもあるのだが、オーケストラの生の音が耳に飛び込んでくるのもそうだ。

実は昨年サンクトペテルブルグフィルの来日の際、珍しいのだが3つのホールで聞く事になり、特にサントリーホールと比べてここでのサウンドがあまりにも違いすぎるのに愕然とした。今回、都民芸術フェスティバルで20年以上ぶりに東京文化会館でN響をきいた。指揮は、2007年まではベルリンフィルの首席クラリネッと奏者だった人。今宵の音は僕が本当に若い頃にきいた外来オケの音だなあと思った。

最初の「魔弾の射手」。悪くはないが弦の音がいつもと比べると(NHKホールと比べても)粗く聞こえる。さらに重要な4人のホルン奏者は音がひっくり返ったり自信なさげに主旋律を危なげに演奏する。あれれ、N響〜?と思うくらいだった。しかし、曲の最後には音は豊かになっていく。きっと奏者が出す音をホールに合わせ微調整したのかもしれない。そういえば、昔きいた外来オケもそうだった。コンサートの冒頭とそのあとで違う音が良くするものだった。だから、例えば、オーマンディ指揮のフィラディルフィア交響楽団もゲオルグショルティ指揮のシカゴ交響楽団も印象は後半の曲が強く残っているわけだ。N響もそれからは順調に飛行を続けた。

シュテフェンスの指揮はもっとこういう音が欲しいと身振りが大きく、オケはそれに十全に答えている感じはしないが、2曲目の協奏曲からはフレーズを大切にしメロディを良く唄わせる演奏になった。ベートーヴェンのピアノ協奏曲3番は、引き締まった演奏が聴かれた。独奏のキムソナクは22歳らしい見事な技術力がある上に、音の粒がきれいにたっていてきれいだった。いたづらに叙情に流されず、むしろぶっきらぼうとも言えるようなフレージングの終わり方で、僕はこの曲を聞く時に若い頃に聞いていたウィルヘルムバックハウスの演奏を思い出したくらいだ。

今宵のメインはシューマンだった。同じフレーズの繰り返しと変化が繰り返される交響曲のイメージなのだが、そのひとつひとつを大切に演奏する見事なものだった。管弦楽は見事にこの交響曲をプレゼンテーションしてくれた。リズムの楽しさも感じさせてくれさすがN響という演奏。指揮者の力もあるだろうがオーケストラがもっている底力発揮という感じだ。アンコールのモーツアルトのディベルメントは弦楽合奏のみの曲だがここでも美しいN響サウンドを聴かせてくれた。

2012年3月14日@東京文化会館

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター