自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

出演 佐藤B作 山口良一 中島淳彦 ほか

作・演出 中島淳彦

会場には舞台の進行に併せて、あ、それをしたら危ない!みたいな声をかえるおばさんもいて、まるで商業演劇ののりの空気。東京ヴォードヴィルショー25人のキャストに加えてゲストが4人。総勢29人の御芝居、たくさんの楽曲をいれて2時間と少しの作品に仕上げるのは本当に難しいはずだ。登場人物にスポットを当てたとしても、その人の内面まで深く掘り下げていくというのは時間的にも難しい。何しろ、各登場人物が出る度に、職業がどうだとか、経済や男女関係のことなど、ある程度説明していかなくてはならない。

東京ヴォードヴィルショーの役者さんたちはやはりスゴい!今回は、山口良一さん、まいど豊さん、たかはし等さんがずるいほどおいしい役回りだった。主に笑い担当みたいな。石井さんは、蜷川さんのお芝居よりもさらに濃く、佐渡さんは、ちょっと抜けている上手く立ち回ろうとする人間を見事に演じていた。佐藤B作さんを病気のあとでは初めて見るのだが、正直若返っていた。ものすごく節制されているのだと思う。そして、見事に舞台を仕切り、見事にお客さんを喜ばせていた。ギターも歌もうまいんだと。往年の欽ちゃんバンドのときは何を担当していたっけと。大森ヒロシさんは、自分の役回りと守備範囲をすごく正確に把握していてプロの演技だなあと思った。市瀬さんが素敵で、山本ふじこさんはやはり可愛い。若手は見せ場が少なくちょっと可哀想だなあと。

見ていてこれだけ楽しめるのは、何よりも東京ヴォードヴィルショーの役者さん自身が芝居が好きでこの舞台を楽しんでいるからだと思う。

開場後、すぐに海援隊の千葉さんが30分に渡ってライブトークをする。正直いって、もっと早く行っとけば良かったと後悔。

2009年2月25日

下北沢本多劇場

作・演出 中島淳彦

会場には舞台の進行に併せて、あ、それをしたら危ない!みたいな声をかえるおばさんもいて、まるで商業演劇ののりの空気。東京ヴォードヴィルショー25人のキャストに加えてゲストが4人。総勢29人の御芝居、たくさんの楽曲をいれて2時間と少しの作品に仕上げるのは本当に難しいはずだ。登場人物にスポットを当てたとしても、その人の内面まで深く掘り下げていくというのは時間的にも難しい。何しろ、各登場人物が出る度に、職業がどうだとか、経済や男女関係のことなど、ある程度説明していかなくてはならない。

東京ヴォードヴィルショーの役者さんたちはやはりスゴい!今回は、山口良一さん、まいど豊さん、たかはし等さんがずるいほどおいしい役回りだった。主に笑い担当みたいな。石井さんは、蜷川さんのお芝居よりもさらに濃く、佐渡さんは、ちょっと抜けている上手く立ち回ろうとする人間を見事に演じていた。佐藤B作さんを病気のあとでは初めて見るのだが、正直若返っていた。ものすごく節制されているのだと思う。そして、見事に舞台を仕切り、見事にお客さんを喜ばせていた。ギターも歌もうまいんだと。往年の欽ちゃんバンドのときは何を担当していたっけと。大森ヒロシさんは、自分の役回りと守備範囲をすごく正確に把握していてプロの演技だなあと思った。市瀬さんが素敵で、山本ふじこさんはやはり可愛い。若手は見せ場が少なくちょっと可哀想だなあと。

見ていてこれだけ楽しめるのは、何よりも東京ヴォードヴィルショーの役者さん自身が芝居が好きでこの舞台を楽しんでいるからだと思う。

開場後、すぐに海援隊の千葉さんが30分に渡ってライブトークをする。正直いって、もっと早く行っとけば良かったと後悔。

2009年2月25日

下北沢本多劇場

PR

チョンミュンフン指揮

東京フィルハーモニー管弦楽団

ヴェルディ作曲/レクイエム

カルメラレミージョ/藤本実穂子/キムウキョン/ロベルトスカンディウッティ

東京オペラシンガース

2月の定期のチケットは親族に渡したのだが、縁があって東京フィルから招待して頂いた。そして、私はヴェルディのレクイエムの素晴らしさを堪能したのだった。私は似非クリスチャンであるが、この楽曲は純粋に声楽曲として聞きたいと常々思っている。ヴェルディが死というものに真正面に向かい、人間の業の哀しみを歌い上げた傑作である。

NHK交響楽団、メトロポリタンオペラハウス管弦楽団などで聞いているのだが、今日の演奏はきっと私の心にいつまでも鳴り響く演奏会となるだろう。

まず特筆すべきなのが声楽陣だ。今日のそれは世界の最高水準である。ソリストはもちろん、合唱のハーモニーと深みは筆舌にしがたいものがあった。そして、東京フィルは本当に死にものぐるいで演奏する。弦楽器のピッチはそろい、ブラスセクションは咆哮し、一丸となって神に対峙するのだ。

なんと!なんと!

これが定期演奏会できけちゃうのだ。東フィル、あんたはスゴい!シカゴ交響楽団はもちろん素晴らしかったが、この予想を遥かに上回る東京フィルの演奏会は、今月の最高のヒットである。

2009年2月22日

オーチャードホール

東京フィルハーモニー管弦楽団

ヴェルディ作曲/レクイエム

カルメラレミージョ/藤本実穂子/キムウキョン/ロベルトスカンディウッティ

東京オペラシンガース

2月の定期のチケットは親族に渡したのだが、縁があって東京フィルから招待して頂いた。そして、私はヴェルディのレクイエムの素晴らしさを堪能したのだった。私は似非クリスチャンであるが、この楽曲は純粋に声楽曲として聞きたいと常々思っている。ヴェルディが死というものに真正面に向かい、人間の業の哀しみを歌い上げた傑作である。

NHK交響楽団、メトロポリタンオペラハウス管弦楽団などで聞いているのだが、今日の演奏はきっと私の心にいつまでも鳴り響く演奏会となるだろう。

まず特筆すべきなのが声楽陣だ。今日のそれは世界の最高水準である。ソリストはもちろん、合唱のハーモニーと深みは筆舌にしがたいものがあった。そして、東京フィルは本当に死にものぐるいで演奏する。弦楽器のピッチはそろい、ブラスセクションは咆哮し、一丸となって神に対峙するのだ。

なんと!なんと!

これが定期演奏会できけちゃうのだ。東フィル、あんたはスゴい!シカゴ交響楽団はもちろん素晴らしかったが、この予想を遥かに上回る東京フィルの演奏会は、今月の最高のヒットである。

2009年2月22日

オーチャードホール

作 アラン・エイクボーン

翻訳・演出 G2

上演台本 桝野幸宏

出演 松尾貴史 大和田美帆 市川しんぺー 島田歌穂 ほか

とっても微妙な感想をもつ芝居。面白かった。松尾さんが面白かった。エイクボーンとかそういうことじゃなくて、松尾さんが面白かった。そういう感想を持ちました。

アガペストアは青山円形劇場で1998年に上演された超老伝から、大好きなもので、今回も期待が高まる中でかけたのであります。アガペストアの魅力はメインの松尾さんと対抗することのできる最強の役者陣が常に舞台上にいたことでありました。例えば、八十田さん、坂田さん、粟根さん、山西さん、後藤さん、そして、松永玲子。そういった信頼できる人たちを一切排して、今回は新しい人たちとの作品作り。それも、エイクボーン。果たして?

アガペストアの最高傑作は誰がなんといおうと、BIZシリーズです。設定も話のスケール感もなにもかも好きなのであります。ハリウッドで映画化されてもいいのになと思ってます。ジョージクルニーがこの台本を知れば、きっと買って作ってしまうと思うのです。それほど面白い。シチュエーションコメディとしても最高の作品です。それも誰の真似でもない。

そして、作り上げた作品に、松尾さんは時事ネタや物真似を存分に、観客からするとアドリブのように入れて行く。それこそが、待ってました!のシーンとなる。BIZシリーズでは、観ようによっては暴走気味な松尾さんのハイテンションさは作品にアクセルを踏ませることはあっても、脇道にそれることはなかったのであります。

先ずは今回のエイクボーンの作品なのですが、最初は大和田さん(何て美しくなったのだ!)が、次に佐藤真弓さんが、冒頭に延々と長台詞を言いまくる。そこで客席はどんより感が漂い始めてしまうのです。エイクボーンの台本か、日本版台本のせいなのかは分かりません。しかし、観客にとってみると、まだ見たことのないいろんな人たちの名前を羅列されて、その人のエピソードを延々と聞かされてもなにも感情移入できないのではないでしょうか?エイクボーンの作品の初演は、イギリスの地方で、それこそ、観客とのある程度のお約束のもとに書かれている部分もあるときいています。そうなると、これは日本版では相当考えなくちゃいけない部分だったのではないでしょうか?

佐藤真弓さんも大和田さんも、この台本に果敢に戦いを挑んでいました。こんなに頑張る佐藤真弓は初めてみた!ってくらい頑張るのです。それも、次に出てくる松尾さんのことも考え、負けまいとものすごくリスクをとって最初からハイテンションで飛ばす。時にはそれが観客の拒絶反応を引き起こし、時には受け入れられ、本当に大変だなあと思うのです。これは佐藤真弓さんの演技のスタイルではないのでは?と思うのです。やはり、松永玲子さん向きのシーンだよなあと思ってしまうのです。藤山直美さんでもいいです。何て言うか、佐藤真弓さんは、元々、波のない湖のような、白いキャンバスのように舞台に出てくるのですが、作品の中の毒や狂気の中で、いろんな色がついていく、あげくの果てには、エイリアンがお腹の中から出てくるみたいな演技をされる。それが面白いんだと思うのです。普通の人の狂気というか。なんていうか。どんな役柄にも化けることのできるいい女優さんです。それに反して、藤山直美さんは何をなさっても基本的に直美さん、松永玲子さんも、そういうタイプの女優さん。松永さんは守備範囲は広いけれども…ね。冒頭のシーンは佐藤さん向きだと思えないのです。

別にミスキャストではないけれど。ちょっと違うなあと思ったのはそういうことなんだと思うのです。佐藤さんのそういった面白さが観客に理解されたのは後半であり、観客がやっと笑いになじんだです。ここまで佐藤真弓が全身全霊頑張って、やっとこさって感じでした。

冒頭からそんな感じで本当に大変でした。30分近くに感じた時間が過ぎて、やっとこさ、松尾さんが登場!

しかし、その直前に松尾さんは上手奥で唄い始めるのですが、客席がやっとここで爆笑となるのです。やっとアガペストアだあ!って感じでしょうか。松尾さんは出てくると、ギアを入れまくり、どかーんと頑張るのですが、期待の市川しんぺーさんでさえ、松尾さんとがぶりとやってくれない。若い柳さんや、大和田さんには期待できない役割で、しんぺーさんしかいないのに!!!

こうして松尾さん以外のキャストは松尾さん面白いなあって見てるだけ感が強くて、かぶせていくリスクをとってくれない。松永さんや山西さんや八十田さんと違うところです。松尾さんは面白いでしょうが、あんなに舞台で出演者が素で笑っているように見えるとしらけてしまうのではないでしょうか。

アガペストアは、松尾さん以外の最強キャストがしっかりとストーリーと笑いの外枠を固め、そこを松尾さんが縦横無尽にいじる。それに負けじと戦うキャストの演劇一騎討ちが面白いのですが、それがね。今回はほとんどなかった。

それから、アランエイクボーンの作品の面白さは…あまりね。伝わらなかったです。

だから、感想は松尾さんがとにかく面白かった。麻生首相の物真似も、中川大臣へのちょいとした嫌みも全部面白かった。やっぱり松尾さん、面白かった。これが、僕の感想です。

2009年2月16日

紀伊國屋サザンシアター

翻訳・演出 G2

上演台本 桝野幸宏

出演 松尾貴史 大和田美帆 市川しんぺー 島田歌穂 ほか

とっても微妙な感想をもつ芝居。面白かった。松尾さんが面白かった。エイクボーンとかそういうことじゃなくて、松尾さんが面白かった。そういう感想を持ちました。

アガペストアは青山円形劇場で1998年に上演された超老伝から、大好きなもので、今回も期待が高まる中でかけたのであります。アガペストアの魅力はメインの松尾さんと対抗することのできる最強の役者陣が常に舞台上にいたことでありました。例えば、八十田さん、坂田さん、粟根さん、山西さん、後藤さん、そして、松永玲子。そういった信頼できる人たちを一切排して、今回は新しい人たちとの作品作り。それも、エイクボーン。果たして?

アガペストアの最高傑作は誰がなんといおうと、BIZシリーズです。設定も話のスケール感もなにもかも好きなのであります。ハリウッドで映画化されてもいいのになと思ってます。ジョージクルニーがこの台本を知れば、きっと買って作ってしまうと思うのです。それほど面白い。シチュエーションコメディとしても最高の作品です。それも誰の真似でもない。

そして、作り上げた作品に、松尾さんは時事ネタや物真似を存分に、観客からするとアドリブのように入れて行く。それこそが、待ってました!のシーンとなる。BIZシリーズでは、観ようによっては暴走気味な松尾さんのハイテンションさは作品にアクセルを踏ませることはあっても、脇道にそれることはなかったのであります。

先ずは今回のエイクボーンの作品なのですが、最初は大和田さん(何て美しくなったのだ!)が、次に佐藤真弓さんが、冒頭に延々と長台詞を言いまくる。そこで客席はどんより感が漂い始めてしまうのです。エイクボーンの台本か、日本版台本のせいなのかは分かりません。しかし、観客にとってみると、まだ見たことのないいろんな人たちの名前を羅列されて、その人のエピソードを延々と聞かされてもなにも感情移入できないのではないでしょうか?エイクボーンの作品の初演は、イギリスの地方で、それこそ、観客とのある程度のお約束のもとに書かれている部分もあるときいています。そうなると、これは日本版では相当考えなくちゃいけない部分だったのではないでしょうか?

佐藤真弓さんも大和田さんも、この台本に果敢に戦いを挑んでいました。こんなに頑張る佐藤真弓は初めてみた!ってくらい頑張るのです。それも、次に出てくる松尾さんのことも考え、負けまいとものすごくリスクをとって最初からハイテンションで飛ばす。時にはそれが観客の拒絶反応を引き起こし、時には受け入れられ、本当に大変だなあと思うのです。これは佐藤真弓さんの演技のスタイルではないのでは?と思うのです。やはり、松永玲子さん向きのシーンだよなあと思ってしまうのです。藤山直美さんでもいいです。何て言うか、佐藤真弓さんは、元々、波のない湖のような、白いキャンバスのように舞台に出てくるのですが、作品の中の毒や狂気の中で、いろんな色がついていく、あげくの果てには、エイリアンがお腹の中から出てくるみたいな演技をされる。それが面白いんだと思うのです。普通の人の狂気というか。なんていうか。どんな役柄にも化けることのできるいい女優さんです。それに反して、藤山直美さんは何をなさっても基本的に直美さん、松永玲子さんも、そういうタイプの女優さん。松永さんは守備範囲は広いけれども…ね。冒頭のシーンは佐藤さん向きだと思えないのです。

別にミスキャストではないけれど。ちょっと違うなあと思ったのはそういうことなんだと思うのです。佐藤さんのそういった面白さが観客に理解されたのは後半であり、観客がやっと笑いになじんだです。ここまで佐藤真弓が全身全霊頑張って、やっとこさって感じでした。

冒頭からそんな感じで本当に大変でした。30分近くに感じた時間が過ぎて、やっとこさ、松尾さんが登場!

しかし、その直前に松尾さんは上手奥で唄い始めるのですが、客席がやっとここで爆笑となるのです。やっとアガペストアだあ!って感じでしょうか。松尾さんは出てくると、ギアを入れまくり、どかーんと頑張るのですが、期待の市川しんぺーさんでさえ、松尾さんとがぶりとやってくれない。若い柳さんや、大和田さんには期待できない役割で、しんぺーさんしかいないのに!!!

こうして松尾さん以外のキャストは松尾さん面白いなあって見てるだけ感が強くて、かぶせていくリスクをとってくれない。松永さんや山西さんや八十田さんと違うところです。松尾さんは面白いでしょうが、あんなに舞台で出演者が素で笑っているように見えるとしらけてしまうのではないでしょうか。

アガペストアは、松尾さん以外の最強キャストがしっかりとストーリーと笑いの外枠を固め、そこを松尾さんが縦横無尽にいじる。それに負けじと戦うキャストの演劇一騎討ちが面白いのですが、それがね。今回はほとんどなかった。

それから、アランエイクボーンの作品の面白さは…あまりね。伝わらなかったです。

だから、感想は松尾さんがとにかく面白かった。麻生首相の物真似も、中川大臣へのちょいとした嫌みも全部面白かった。やっぱり松尾さん、面白かった。これが、僕の感想です。

2009年2月16日

紀伊國屋サザンシアター

作演出/鄭義信

出演 オペラシアターこんにゃく座

好きか嫌いかと問われれば、苦手な作品だ。芝居が始まって、この芝居で伝えたいメッセージは手に取るように分かってしまった。分かりやすい左翼系の芝居なのだ。来ている観客も、その多くが左翼的な芝居を見に来ているお客さん。別に、パフォーミングアーツにおいては、左翼的なものも、保守的なものもどちらもあっていい。「同期の桜」も、「民藝」もOKだ。

しかし、苦手である。何しろ、お客の大多数が、もとよりその考え方に共鳴している人ばかり。客席に入ると、共鳴の空気がぷんぷんしている。今宵なら左翼的な時間を一緒に共有したい祝祭的な空気。同じ考えをもった人向けには素晴らしい作品だったろう。しかし、どうだろう。作品のもってるパワーなどで、人の考えを変えるところまで完成された作品だったのか?

萩京子さんの音楽は、レシタチーボとアリアと古典的な分け方をさせてもらうと、アリアでは、ワイルのような風合いを出すこともあって引き込まれるが、レシタチーボの部分ではどんよりしてしまうことが多かったというのが僕の感想。オペラと銘打っておられるけれど、どちらかというと、ワイルやブレヒトの作った音楽作品に近いものだし。

エンタティメント性はどうだろう。作品に出てくる登場人物が生き生きして面白いのか?と問われると、これに関しても、祝祭に参加する人でないと辛いのではないか?僕の隣の観客は異様なほど、いちいち笑い反応していた。何でこんなのが面白いのか?と思えるくらいだ。

1幕は、正直少し寝た。何しろ、くどい。客いじりも台詞もくりかえされる。音楽もいまいち盛り上がらない。

諦めかけたのに、2幕は盛り返した。「ライライライ」など、ショーとしての面白さも加味されたし、この作品の本質的なメッセージである民衆の生きる力を賛美する、肯定するという部分での力強さも感じられた。1幕はメッセージは冒頭で分かったけれど、それを裏打ちする力強い音楽と展開が弱かったような気がしてならない。楽しく面白い舞台こそ僕は多くの中立的な人に影響を与え力強いはずだと。祝祭的な空気のする芝居はちょっと苦手なのだ。ちょっとに変化したか。

2009年2月12日

世田谷パブリックシアター

出演 オペラシアターこんにゃく座

好きか嫌いかと問われれば、苦手な作品だ。芝居が始まって、この芝居で伝えたいメッセージは手に取るように分かってしまった。分かりやすい左翼系の芝居なのだ。来ている観客も、その多くが左翼的な芝居を見に来ているお客さん。別に、パフォーミングアーツにおいては、左翼的なものも、保守的なものもどちらもあっていい。「同期の桜」も、「民藝」もOKだ。

しかし、苦手である。何しろ、お客の大多数が、もとよりその考え方に共鳴している人ばかり。客席に入ると、共鳴の空気がぷんぷんしている。今宵なら左翼的な時間を一緒に共有したい祝祭的な空気。同じ考えをもった人向けには素晴らしい作品だったろう。しかし、どうだろう。作品のもってるパワーなどで、人の考えを変えるところまで完成された作品だったのか?

萩京子さんの音楽は、レシタチーボとアリアと古典的な分け方をさせてもらうと、アリアでは、ワイルのような風合いを出すこともあって引き込まれるが、レシタチーボの部分ではどんよりしてしまうことが多かったというのが僕の感想。オペラと銘打っておられるけれど、どちらかというと、ワイルやブレヒトの作った音楽作品に近いものだし。

エンタティメント性はどうだろう。作品に出てくる登場人物が生き生きして面白いのか?と問われると、これに関しても、祝祭に参加する人でないと辛いのではないか?僕の隣の観客は異様なほど、いちいち笑い反応していた。何でこんなのが面白いのか?と思えるくらいだ。

1幕は、正直少し寝た。何しろ、くどい。客いじりも台詞もくりかえされる。音楽もいまいち盛り上がらない。

諦めかけたのに、2幕は盛り返した。「ライライライ」など、ショーとしての面白さも加味されたし、この作品の本質的なメッセージである民衆の生きる力を賛美する、肯定するという部分での力強さも感じられた。1幕はメッセージは冒頭で分かったけれど、それを裏打ちする力強い音楽と展開が弱かったような気がしてならない。楽しく面白い舞台こそ僕は多くの中立的な人に影響を与え力強いはずだと。祝祭的な空気のする芝居はちょっと苦手なのだ。ちょっとに変化したか。

2009年2月12日

世田谷パブリックシアター

ベルナルトハイティンク指揮

シカゴ交響楽団演奏会

今年80歳となるハイティンクがシカゴ交響楽団と来日した。今月はニューヨークでニューヨークフィル。日本でシカゴ交響楽団と東京フィルハーモニーとオーケストラ三昧だったなあと思いつつ、あまりにも素晴らしい演奏でおったまげた。シカゴ交響楽団を最初にきいたのは2回目の来日、1986年にショルティの指揮でモーツアルトのハフナー交響曲とマーラーの5番交響曲。東京文化会館の1階席の一番後ろできいたのを今でも覚えている。当時のシカゴは金管のシカゴといわれるくらい華やかなホーンセクションが有名で、まるでかぶり付できいているように音が迫って来たように思えたのだ。その後、ロンドンではショルティで本拠地シカゴでショスタコービッチの珍しい交響曲を若い指揮者できいた。名前は思い出せない。来日演奏会では、1997年のブーレーズや前回の来日2003年のバレンボイムなどときいてきた。僕はバレンボイムの指揮は好きな方なので期待して行ったのだが、チャイコフスキーの第5交響曲などは、何か美味すぎて面白みがないなあと思ったり、ブルックナーの交響曲7番も空虚な音が鳴り響いているような感じがして仕方がなかった。

究極のオーケストラ演奏ではあるのだけれど、心に迫って来ないのだ。

上手い演奏よりも 感動できる演奏を聴きたい。

心が揺さぶられることによって生きている実感が湧くわけです。

僕は音楽も芝居もなにもかにも、求めるものはそこに尽きる。

29日にきいた東京フィルのベートーヴェンの第4交響曲。ベートーヴェンの交響曲じゃ地味だ。でも、とても愛らしい演奏でああいうのがいい。

ハイティンクという指揮者は大指揮者だ。あまり来日していないし、なかなか上手く巡り会わせもせず、初めて生をきいたのは1997年のウィーンフィルとの来日演奏会。ブルックナーの交響曲第7番だった。1980年代にきいたオイゲンヨッフムのブルックナー以来、本当に素晴らしいブルックナーの生演奏を聴けたと心より喜んだものなのです。

それは、あまり自分がない演奏です。自分の個性を出そうといきりたった演奏ではなく、音楽に奉仕する。楽譜がありながらも、楽員があたかも、その場でたまたまそういう演奏をした。そういう音を出したというものなんです。

自発的に湧いて起きた音楽っていうのでしょうか。そういう音楽だったのです。少年の頃、テレビでしか見られなかったカールベームの演奏のような、それです。バーンスタインやカラヤンと対極の演奏という感じかなあ。

その後で、ロンドンのロイヤルオペラのオペラハウスの改修工事が終わったあとの幕開けがヴェルディの「ファルスタッフ」で、その時もハイティンクの指揮で素晴らしかった。音楽が躍動しているのだ。歌手は楽しそうに唄い演じ、死の床にあったヴェルディが生涯唯一残した底抜けにおかしい人生讃歌のオペラ!素晴らしかった!

さて、31日の演奏会の感想です。

モーツアルトの交響曲41番。オーケストラの演奏の上手さがちょっと出過ぎていたかなあという感じがしました。モーツアルトの演奏には、どこか、素朴な幼稚性というか、パロディの匂いを感じさせる部分があって欲しいんですね。ひと言でいうと遊びの部分。それが、ちょっと欠けていた。全体が素晴らしすぎる。スリリングさがない。

でも、それは、ミシュランの三つ星フランス人シェフにおいしい目玉焼きを作って下さいというようなもので無理なのかもしれません。第一バイオリンの高音がこれほど美しく聴けることはあまりないでしょう。見事なアンサンブルでした。高級ホテルの朝定食の味気なさと同じです。これは、街の定食屋のそれのほうが上手いというわけです。好みの問題なのですが。

しかし、後半の英雄の生涯はスゴかった。英雄の生涯自体が何曲だし、僕自身も生の演奏では、それほど出会ったことがありません。巨匠級の演奏では、サバリッシュやメータの生演奏をきいたくらいだと思うのです。しかし、今宵のそれはスゴかった。管弦楽の壮麗な醍醐味と、交響詩らしく物語の英雄の悦びと哀しみが音楽によって見事に表現されていた。

そして、バレンボイム時代の空虚な技術をひけらかすような音でなかった。こういう何か精神的な表現をするのは嫌なんですけど。一音一音が丁寧にひとつの方向性を向かっているような気がするんですね。ハイティンクがそれを見事に裁いていた。本当に良かったです。

2009年1月31日 モーツアルト作曲 交響曲41番「ジュピター」

リヒャルトシュトラウス作曲「英雄の生涯」 横浜みなとみらい大ホール

ハイティンクと来日しているシカゴ交響楽団。マーラーの交響曲第6番の演奏をきいた。1階席21列の20番台。最高にいい席だった。

ハイティンクという指揮者は、何か異様な個性をもって音楽を牛耳ていくタイプではなく、スコアに書かれた音楽を忠実にしかし丁寧に仕上げていくタイプの指揮者です。今日のマーラーも、マーラーの揺らめく音楽と非線形な感情のぶれのある音楽を、まるでいままさにマーラーの脳の中で鳴り響いているがごとく演奏します。ここで、何でこんな爆発音があるのか、ここで何で急にピアニシモになるのか。今まで流れていた主題は捨て去られ全く違った様相の楽想となる。そういうことがマーラーの音楽では起こるのですが、それがいままさに起こっている感情のぶれ、それは狂人に近いものかもしれませんが、それが再現された時に、マーラーの魅力はあぶり出されてくるのだと思うのです。

それは19世紀から20世紀へ、現代科学によって神が死んでいく時代の世紀末の音楽であり、思想でもありますし、綿々と積み重ねられて来た音楽家の集積でもあります。そして、もちろん中欧ヨーロッパ、特にボヘミアの高原や山と森と川といった自然と人々の生活もにじんでいる。

非常に多面的多元的な魅力をもった現代の交響曲の時代を切り開いたのであります。その感情の振れ方にピッチもハーモニーも併せて演奏するのは尋常ではありません。しかし、シカゴ交響楽団の弦セクションの素晴らしさは想像を遥かに上回り、管楽器も打楽器も技術を前面に出さずにさらっとやってみせるのです。

ハイティンクの指揮は自分を出そうと出そうという音楽でない。音楽に対してものすごく謙虚です。それは、今月聞いたドゥダメル指揮のニューヨークフィルのマーラーとは違うものでした。だからこそ、多くの人に受け入れられるのでしょう。私はこの交響曲も何回かきいているのだが、今日のように深くこの曲に寄り添いながら聞けたことはなかった。

謙虚でなかったのはチケット代です。この80分の交響曲をきくために、今回は最高のプレミアシートは45000円。S席40000円、A席34000円と信じられない金額となっています。本当はボイコットしたいくらいの価格なのです。最近の来日オケの高額化は異常です。ベルリンフィルやウィーンフィルといった超人気管弦楽団のチケットがどんどんあがり、それにつれて上がっていくのですが、こんな素晴らしいコンサートでさえ、チケットが売れ残るようになって来ている。チケット代の設定はもう少し考えてもらいたいなあと思いました。高額のチケットを買って会場に入ると、廻りに見かけるあまりにも多くの招待券の文字。いったいどういうことでしょう?

この80歳の名匠のもう二度と聞くことのできないかもしれない名演を、音楽を愛する高校生や大学生がきけないでしょう。若く普通に働く人も無理でしょう。音大生も聞けません。素晴らしい音楽が、音楽を本当に聞きたい人ではなく、お金がある人、招待を受ける人だけが聞けるってのはおかしな話です。少なくとも当日売れ残りは半額にするなどして本当に聞きたい人が聞けるような環境をぜひ作ってもらいたいものです。梶本音楽事務所は素晴らしい音楽事務所です。僕がこうして一度の来日で10万円以上のお金を使うようになったのは、1977年のボストン交響楽団の来日公演、あのルドルフゼルキンと若き小澤のブラームスのピアノ協奏曲第一番を2000円で聞かせてくれたからです。 同じ梶本音楽事務所の公演で、ポリーニの演奏会は舞台上に多くの学生を3000円で招いて聞かせています。あの青少年たちは3000円で、ポリーニの演奏を間近にきいて、これからの人生を歩んでいくのだ。もしかしたら大音楽が出てくるかもしれないと思うと、本当にうれしい。そういう配慮をお願いしたいし、若くなくても音楽をききたいと思っている人は少なくない。そういう熱意のある人が努力すれば手の届くような金額にチケット代を設定してもらいたい。一番いいのは、当日割引だと思うのですが。どうでしょう。ぜひお願いしたいです。

マーラーの6番は、ロンドンで一度きき、そして、数年前にアバド/ルツェルン祝祭管できいただけ。でも今日のが良かったなあ。

youtubeで見つけました。ハイティンク指揮、マーラー交響曲第6番の映像。その一部をごらん下さい。

2009年2月1日 マーラー作曲 交響曲第6番「悲劇的」 サントリーホール

ハイドンは現代のピリオド奏法みたいなものではなく、古典的な演奏でありますが、テンポの設定やフレーズの唄わせ方に独特な味があっていいですね。そして、ハイティンクは間の取り方が本当にうまい。

そして、最後のブルックナーは本当に素晴らしかった。ショルティ時代のブラスセクションの吠えるような音は姿を消して音楽のために音が鳴るのである。ホルンのための音楽でなく、音楽のためのホルンなのだ。その通常の音の美しいこと。弦のアンサンブルは低音も高音も美しい。木管のハーモニーの美しさ、微妙に変わっていく音楽の流れ。

幸せな音楽は、ブルックナーが生きた緑豊かなドイツオーストリアの中欧の教会文化の中で芽生えた。20世紀前半に青春を過ごしたハイティンクだからこそ、ブルックナーのスコアを真に受け入れて演奏する。シカゴ交響楽団がそれに万全に応える。世界のトップの演奏家が情熱を傾けて演奏するときの凄さよ。この水準の演奏は本当に少ない。このレベルの水準の演奏を聴けたのは何回あったんだろう。オイゲンヨッフムの名演を思い出す素晴らしい演奏会だった。

チケット代はあまりにも高く驚くばかりだし、この恍惚感は聞いている1時間あまりのものなのだし、儚いものなのだが、心から充実感を感じさせてくれた。ありがとう。ハイティンク。シカゴ交響楽団。ハイティンク、80歳。もう一度どこかで聞くことができるだろうか?

2009年2月3日 ハイドン作曲 交響曲101番「時計」ブルックナー作曲 交響曲第7番

サントリーホール

シカゴ交響楽団演奏会

今年80歳となるハイティンクがシカゴ交響楽団と来日した。今月はニューヨークでニューヨークフィル。日本でシカゴ交響楽団と東京フィルハーモニーとオーケストラ三昧だったなあと思いつつ、あまりにも素晴らしい演奏でおったまげた。シカゴ交響楽団を最初にきいたのは2回目の来日、1986年にショルティの指揮でモーツアルトのハフナー交響曲とマーラーの5番交響曲。東京文化会館の1階席の一番後ろできいたのを今でも覚えている。当時のシカゴは金管のシカゴといわれるくらい華やかなホーンセクションが有名で、まるでかぶり付できいているように音が迫って来たように思えたのだ。その後、ロンドンではショルティで本拠地シカゴでショスタコービッチの珍しい交響曲を若い指揮者できいた。名前は思い出せない。来日演奏会では、1997年のブーレーズや前回の来日2003年のバレンボイムなどときいてきた。僕はバレンボイムの指揮は好きな方なので期待して行ったのだが、チャイコフスキーの第5交響曲などは、何か美味すぎて面白みがないなあと思ったり、ブルックナーの交響曲7番も空虚な音が鳴り響いているような感じがして仕方がなかった。

究極のオーケストラ演奏ではあるのだけれど、心に迫って来ないのだ。

上手い演奏よりも 感動できる演奏を聴きたい。

心が揺さぶられることによって生きている実感が湧くわけです。

僕は音楽も芝居もなにもかにも、求めるものはそこに尽きる。

29日にきいた東京フィルのベートーヴェンの第4交響曲。ベートーヴェンの交響曲じゃ地味だ。でも、とても愛らしい演奏でああいうのがいい。

ハイティンクという指揮者は大指揮者だ。あまり来日していないし、なかなか上手く巡り会わせもせず、初めて生をきいたのは1997年のウィーンフィルとの来日演奏会。ブルックナーの交響曲第7番だった。1980年代にきいたオイゲンヨッフムのブルックナー以来、本当に素晴らしいブルックナーの生演奏を聴けたと心より喜んだものなのです。

それは、あまり自分がない演奏です。自分の個性を出そうといきりたった演奏ではなく、音楽に奉仕する。楽譜がありながらも、楽員があたかも、その場でたまたまそういう演奏をした。そういう音を出したというものなんです。

自発的に湧いて起きた音楽っていうのでしょうか。そういう音楽だったのです。少年の頃、テレビでしか見られなかったカールベームの演奏のような、それです。バーンスタインやカラヤンと対極の演奏という感じかなあ。

その後で、ロンドンのロイヤルオペラのオペラハウスの改修工事が終わったあとの幕開けがヴェルディの「ファルスタッフ」で、その時もハイティンクの指揮で素晴らしかった。音楽が躍動しているのだ。歌手は楽しそうに唄い演じ、死の床にあったヴェルディが生涯唯一残した底抜けにおかしい人生讃歌のオペラ!素晴らしかった!

さて、31日の演奏会の感想です。

モーツアルトの交響曲41番。オーケストラの演奏の上手さがちょっと出過ぎていたかなあという感じがしました。モーツアルトの演奏には、どこか、素朴な幼稚性というか、パロディの匂いを感じさせる部分があって欲しいんですね。ひと言でいうと遊びの部分。それが、ちょっと欠けていた。全体が素晴らしすぎる。スリリングさがない。

でも、それは、ミシュランの三つ星フランス人シェフにおいしい目玉焼きを作って下さいというようなもので無理なのかもしれません。第一バイオリンの高音がこれほど美しく聴けることはあまりないでしょう。見事なアンサンブルでした。高級ホテルの朝定食の味気なさと同じです。これは、街の定食屋のそれのほうが上手いというわけです。好みの問題なのですが。

しかし、後半の英雄の生涯はスゴかった。英雄の生涯自体が何曲だし、僕自身も生の演奏では、それほど出会ったことがありません。巨匠級の演奏では、サバリッシュやメータの生演奏をきいたくらいだと思うのです。しかし、今宵のそれはスゴかった。管弦楽の壮麗な醍醐味と、交響詩らしく物語の英雄の悦びと哀しみが音楽によって見事に表現されていた。

そして、バレンボイム時代の空虚な技術をひけらかすような音でなかった。こういう何か精神的な表現をするのは嫌なんですけど。一音一音が丁寧にひとつの方向性を向かっているような気がするんですね。ハイティンクがそれを見事に裁いていた。本当に良かったです。

2009年1月31日 モーツアルト作曲 交響曲41番「ジュピター」

リヒャルトシュトラウス作曲「英雄の生涯」 横浜みなとみらい大ホール

ハイティンクと来日しているシカゴ交響楽団。マーラーの交響曲第6番の演奏をきいた。1階席21列の20番台。最高にいい席だった。

ハイティンクという指揮者は、何か異様な個性をもって音楽を牛耳ていくタイプではなく、スコアに書かれた音楽を忠実にしかし丁寧に仕上げていくタイプの指揮者です。今日のマーラーも、マーラーの揺らめく音楽と非線形な感情のぶれのある音楽を、まるでいままさにマーラーの脳の中で鳴り響いているがごとく演奏します。ここで、何でこんな爆発音があるのか、ここで何で急にピアニシモになるのか。今まで流れていた主題は捨て去られ全く違った様相の楽想となる。そういうことがマーラーの音楽では起こるのですが、それがいままさに起こっている感情のぶれ、それは狂人に近いものかもしれませんが、それが再現された時に、マーラーの魅力はあぶり出されてくるのだと思うのです。

それは19世紀から20世紀へ、現代科学によって神が死んでいく時代の世紀末の音楽であり、思想でもありますし、綿々と積み重ねられて来た音楽家の集積でもあります。そして、もちろん中欧ヨーロッパ、特にボヘミアの高原や山と森と川といった自然と人々の生活もにじんでいる。

非常に多面的多元的な魅力をもった現代の交響曲の時代を切り開いたのであります。その感情の振れ方にピッチもハーモニーも併せて演奏するのは尋常ではありません。しかし、シカゴ交響楽団の弦セクションの素晴らしさは想像を遥かに上回り、管楽器も打楽器も技術を前面に出さずにさらっとやってみせるのです。

ハイティンクの指揮は自分を出そうと出そうという音楽でない。音楽に対してものすごく謙虚です。それは、今月聞いたドゥダメル指揮のニューヨークフィルのマーラーとは違うものでした。だからこそ、多くの人に受け入れられるのでしょう。私はこの交響曲も何回かきいているのだが、今日のように深くこの曲に寄り添いながら聞けたことはなかった。

謙虚でなかったのはチケット代です。この80分の交響曲をきくために、今回は最高のプレミアシートは45000円。S席40000円、A席34000円と信じられない金額となっています。本当はボイコットしたいくらいの価格なのです。最近の来日オケの高額化は異常です。ベルリンフィルやウィーンフィルといった超人気管弦楽団のチケットがどんどんあがり、それにつれて上がっていくのですが、こんな素晴らしいコンサートでさえ、チケットが売れ残るようになって来ている。チケット代の設定はもう少し考えてもらいたいなあと思いました。高額のチケットを買って会場に入ると、廻りに見かけるあまりにも多くの招待券の文字。いったいどういうことでしょう?

この80歳の名匠のもう二度と聞くことのできないかもしれない名演を、音楽を愛する高校生や大学生がきけないでしょう。若く普通に働く人も無理でしょう。音大生も聞けません。素晴らしい音楽が、音楽を本当に聞きたい人ではなく、お金がある人、招待を受ける人だけが聞けるってのはおかしな話です。少なくとも当日売れ残りは半額にするなどして本当に聞きたい人が聞けるような環境をぜひ作ってもらいたいものです。梶本音楽事務所は素晴らしい音楽事務所です。僕がこうして一度の来日で10万円以上のお金を使うようになったのは、1977年のボストン交響楽団の来日公演、あのルドルフゼルキンと若き小澤のブラームスのピアノ協奏曲第一番を2000円で聞かせてくれたからです。 同じ梶本音楽事務所の公演で、ポリーニの演奏会は舞台上に多くの学生を3000円で招いて聞かせています。あの青少年たちは3000円で、ポリーニの演奏を間近にきいて、これからの人生を歩んでいくのだ。もしかしたら大音楽が出てくるかもしれないと思うと、本当にうれしい。そういう配慮をお願いしたいし、若くなくても音楽をききたいと思っている人は少なくない。そういう熱意のある人が努力すれば手の届くような金額にチケット代を設定してもらいたい。一番いいのは、当日割引だと思うのですが。どうでしょう。ぜひお願いしたいです。

マーラーの6番は、ロンドンで一度きき、そして、数年前にアバド/ルツェルン祝祭管できいただけ。でも今日のが良かったなあ。

youtubeで見つけました。ハイティンク指揮、マーラー交響曲第6番の映像。その一部をごらん下さい。

2009年2月1日 マーラー作曲 交響曲第6番「悲劇的」 サントリーホール

ハイドンは現代のピリオド奏法みたいなものではなく、古典的な演奏でありますが、テンポの設定やフレーズの唄わせ方に独特な味があっていいですね。そして、ハイティンクは間の取り方が本当にうまい。

そして、最後のブルックナーは本当に素晴らしかった。ショルティ時代のブラスセクションの吠えるような音は姿を消して音楽のために音が鳴るのである。ホルンのための音楽でなく、音楽のためのホルンなのだ。その通常の音の美しいこと。弦のアンサンブルは低音も高音も美しい。木管のハーモニーの美しさ、微妙に変わっていく音楽の流れ。

幸せな音楽は、ブルックナーが生きた緑豊かなドイツオーストリアの中欧の教会文化の中で芽生えた。20世紀前半に青春を過ごしたハイティンクだからこそ、ブルックナーのスコアを真に受け入れて演奏する。シカゴ交響楽団がそれに万全に応える。世界のトップの演奏家が情熱を傾けて演奏するときの凄さよ。この水準の演奏は本当に少ない。このレベルの水準の演奏を聴けたのは何回あったんだろう。オイゲンヨッフムの名演を思い出す素晴らしい演奏会だった。

チケット代はあまりにも高く驚くばかりだし、この恍惚感は聞いている1時間あまりのものなのだし、儚いものなのだが、心から充実感を感じさせてくれた。ありがとう。ハイティンク。シカゴ交響楽団。ハイティンク、80歳。もう一度どこかで聞くことができるだろうか?

2009年2月3日 ハイドン作曲 交響曲101番「時計」ブルックナー作曲 交響曲第7番

サントリーホール

ペーターシュレイダー指揮

ベートーヴェン作曲 交響曲第4番

ワーグナー作曲 ニーベルングの指輪より

こういうコンサートを出会うのが楽しみで演奏会通いをしている。

東京フィルはいまや新国立劇場のオケピットに入る仕事も多く、まさに新国立歌劇場管弦楽団でもあるのだ。そのオケが、ウィーン国立歌劇場、バイエルン州立歌劇場、メトロポリタンオペラハウスといった世界の超一流オペラハウスの指揮者として長年の経験を積むペーターシュナイダーを指揮者に迎えた。ペーターシュナイダーは1986年のウィーン国立歌劇場来日公演のときに「ばらの騎士」を聞いたのが初めてだった。公演を告げるチラシには新進の素晴らしい天才指揮者といったように書かれていたと思うのですが、同じ時に来日時に「マノンレスコー」を指揮したジョゼッペシノポリーがあまりにも鮮烈で、なんて凡庸なんだと思ったのを覚えています。クリスタルートビッヒなどの名歌手の歌だけを聞いていたのですが、長くて途中で退屈してしまったんだと思います。銀行員の激務の中での鑑賞だったのでちょこっと寝てしまったことを覚えています。

ということで、シュナイダーというと退屈というイメージがついていたのですが、その次にきいたのは、それから10年以上は経ってからだと思います。ハンブルグかバイエルンで生をきいて、手堅い!と思ったのを覚えているのです。音楽家はどんどん進化していくのだから一度で決めてしまってはダメだなあと思うのです。

そして、昨年の初台の新国立歌劇場での「ばらの騎士」。東京フィルから、素晴らしいリヒャルトシュトラウスの音色を紡ぎだしていました。僕は本当に驚いた。東京フィルの定期演奏会の会員になったのは、こういう演奏をこのオーケストラから聞けるのだと知ったからです。

ところが、シュナイダーはオペラの指揮では活躍していますがコンサートの指揮者としてはほとんど無視された存在です。しかし、ヨーロッパの指揮者の王道は、若い時からオペラの指揮者として経験を積み、コンサート指揮者になるものと言われています。シュナイダーも70歳。きっといろいろの思いがあるんだと思うのです。しかしながら、1980年代の初めにブレーメン交響楽団というドイツの地方の二流オケの音楽監督以外の経験はありません。その地位を捨てて、ウィーン国立歌劇場にデビューしたわけです。

先ずは今宵のメインであり十八番のニーベルングの指輪の演奏は素晴らしかった。新国立劇場はニーベルングの指輪の初演の時にはNHK交響楽団が演奏しましたが、今年と来年は東京フィツとエッティンガーという東フィルコンビがピットに入ります。シュナイダーを指揮者に仰いだときの東京フィルの見事なワーグナーの演奏。世界中のどのオペラ歌手も満足して彼らの演奏で唄うでしょう。そして、驚くでしょう。アンサンブルも、ワーグナーとしての地響きのようなうねりも感じられた。これもシュナイダーの指揮で演奏していることによる迷いのなさだと思うのです。東フィルのメンバーが指揮者を完全に信頼し音作りを任せ彼に言われたことは躊躇なくスパーッと演奏する。

シュナイダーも一生懸命演奏する彼らに非常に喜んだことでしょう。エッティンガーも楽しみですが、新国立歌劇場は次回のニーベルングの指輪の時にはシュナイダー&東フィルの演奏で上演すべきだと強く思います。

今宵の僕のメインは別にありました。40分に満たないベートーヴェンの第4交響曲を聞くことなのです。そして、僕はこの70歳の指揮者がすっかり好きになりました。それは、カールベームの演奏につながる音楽への奉仕の精神に溢れていたからです。バイオリンなどのピッチは今月聞いたニューヨークフィルやシカゴ交響楽団のそれと比べると聞き劣りするし、管楽器も初歩的な音がひっくり返るといったようなこともあるのですけれど、シュナイダーの指揮には嫌らしいところがない。スコアに書かれたことを書かれたままに普通にやろうじゃないかという演奏なのです。

サイモンラトルやロリンマゼールに聞かせたいですね。それよりもチョンミュンフンとか、あいつあいつだ。ゲルギレフ。ゲルギレフはこの前のプロコフィエフは良かったけれど。この素朴な演奏があなたにできますか?って聞きたい。

きっと今回も練習時間の大半をワーグナーに注いだのだと思います。ベートーヴェンにもっと時間をかけてくれたら、そういった技術的なミスも少なく本当に素晴らしい名演になったのだと思うのです。東京フィルにお願いです。どうかどうか、ペーターシュナイダーを毎年呼んでください。そして、ドイツ物のシンフォニーや交響詩を演奏して下さい。毎年の楽しみになりますから!!!

聞き逃したみなさん。日本のオケはとても安いチケット代で音楽を楽しめます。どうか、こういう演奏を聴いてもらいたいなと思います。

東京オペラシティシンフォニーホール

2009年1月29日

ベートーヴェン作曲 交響曲第4番

ワーグナー作曲 ニーベルングの指輪より

こういうコンサートを出会うのが楽しみで演奏会通いをしている。

東京フィルはいまや新国立劇場のオケピットに入る仕事も多く、まさに新国立歌劇場管弦楽団でもあるのだ。そのオケが、ウィーン国立歌劇場、バイエルン州立歌劇場、メトロポリタンオペラハウスといった世界の超一流オペラハウスの指揮者として長年の経験を積むペーターシュナイダーを指揮者に迎えた。ペーターシュナイダーは1986年のウィーン国立歌劇場来日公演のときに「ばらの騎士」を聞いたのが初めてだった。公演を告げるチラシには新進の素晴らしい天才指揮者といったように書かれていたと思うのですが、同じ時に来日時に「マノンレスコー」を指揮したジョゼッペシノポリーがあまりにも鮮烈で、なんて凡庸なんだと思ったのを覚えています。クリスタルートビッヒなどの名歌手の歌だけを聞いていたのですが、長くて途中で退屈してしまったんだと思います。銀行員の激務の中での鑑賞だったのでちょこっと寝てしまったことを覚えています。

ということで、シュナイダーというと退屈というイメージがついていたのですが、その次にきいたのは、それから10年以上は経ってからだと思います。ハンブルグかバイエルンで生をきいて、手堅い!と思ったのを覚えているのです。音楽家はどんどん進化していくのだから一度で決めてしまってはダメだなあと思うのです。

そして、昨年の初台の新国立歌劇場での「ばらの騎士」。東京フィルから、素晴らしいリヒャルトシュトラウスの音色を紡ぎだしていました。僕は本当に驚いた。東京フィルの定期演奏会の会員になったのは、こういう演奏をこのオーケストラから聞けるのだと知ったからです。

ところが、シュナイダーはオペラの指揮では活躍していますがコンサートの指揮者としてはほとんど無視された存在です。しかし、ヨーロッパの指揮者の王道は、若い時からオペラの指揮者として経験を積み、コンサート指揮者になるものと言われています。シュナイダーも70歳。きっといろいろの思いがあるんだと思うのです。しかしながら、1980年代の初めにブレーメン交響楽団というドイツの地方の二流オケの音楽監督以外の経験はありません。その地位を捨てて、ウィーン国立歌劇場にデビューしたわけです。

先ずは今宵のメインであり十八番のニーベルングの指輪の演奏は素晴らしかった。新国立劇場はニーベルングの指輪の初演の時にはNHK交響楽団が演奏しましたが、今年と来年は東京フィツとエッティンガーという東フィルコンビがピットに入ります。シュナイダーを指揮者に仰いだときの東京フィルの見事なワーグナーの演奏。世界中のどのオペラ歌手も満足して彼らの演奏で唄うでしょう。そして、驚くでしょう。アンサンブルも、ワーグナーとしての地響きのようなうねりも感じられた。これもシュナイダーの指揮で演奏していることによる迷いのなさだと思うのです。東フィルのメンバーが指揮者を完全に信頼し音作りを任せ彼に言われたことは躊躇なくスパーッと演奏する。

シュナイダーも一生懸命演奏する彼らに非常に喜んだことでしょう。エッティンガーも楽しみですが、新国立歌劇場は次回のニーベルングの指輪の時にはシュナイダー&東フィルの演奏で上演すべきだと強く思います。

今宵の僕のメインは別にありました。40分に満たないベートーヴェンの第4交響曲を聞くことなのです。そして、僕はこの70歳の指揮者がすっかり好きになりました。それは、カールベームの演奏につながる音楽への奉仕の精神に溢れていたからです。バイオリンなどのピッチは今月聞いたニューヨークフィルやシカゴ交響楽団のそれと比べると聞き劣りするし、管楽器も初歩的な音がひっくり返るといったようなこともあるのですけれど、シュナイダーの指揮には嫌らしいところがない。スコアに書かれたことを書かれたままに普通にやろうじゃないかという演奏なのです。

サイモンラトルやロリンマゼールに聞かせたいですね。それよりもチョンミュンフンとか、あいつあいつだ。ゲルギレフ。ゲルギレフはこの前のプロコフィエフは良かったけれど。この素朴な演奏があなたにできますか?って聞きたい。

きっと今回も練習時間の大半をワーグナーに注いだのだと思います。ベートーヴェンにもっと時間をかけてくれたら、そういった技術的なミスも少なく本当に素晴らしい名演になったのだと思うのです。東京フィルにお願いです。どうかどうか、ペーターシュナイダーを毎年呼んでください。そして、ドイツ物のシンフォニーや交響詩を演奏して下さい。毎年の楽しみになりますから!!!

聞き逃したみなさん。日本のオケはとても安いチケット代で音楽を楽しめます。どうか、こういう演奏を聴いてもらいたいなと思います。

東京オペラシティシンフォニーホール

2009年1月29日

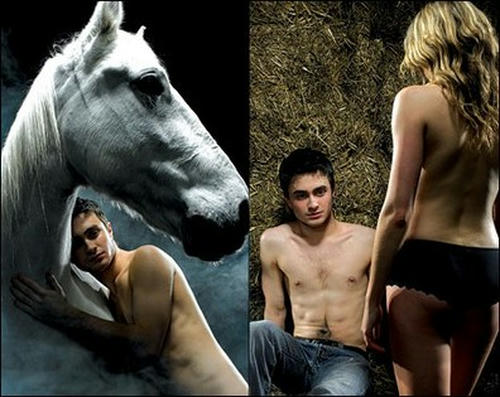

ピーターシェーファー作

ジョンネピアー 演出

リチャードグリフィス ダニエルラドクリフ出演

作品はピーターシェーファーの傑作で面白いのは当たり前。美術も非常にソリッドで良くできていた。しかし、ダニエルラドクリフの話口調はやはりハリーポッターで子供っぽい。そこを打破したかったんだろう。それに最後のカップル二人のあんなに長い、あんなに直接的な、あんなに丸見えのSEXシーンはなくても良かったのではないか。とくに、この作品においてはラドクリフが全裸になってセックスをするシーンばかりが話題になっていて、それによってハリーポッターの公開が遅れたりもしている。観客の興味がそこに集中すると作品全体の価値を下げないか?

リチャードグリフィスの巨体はそれだけで見ていて面白い。そして、繊細で神経質な分析医を見事に演じていた。彼のファルスタッフをみたいと思った。

ブロードハート劇場 ブロードウェイ

2009年1月16日

ジョンネピアー 演出

リチャードグリフィス ダニエルラドクリフ出演

作品はピーターシェーファーの傑作で面白いのは当たり前。美術も非常にソリッドで良くできていた。しかし、ダニエルラドクリフの話口調はやはりハリーポッターで子供っぽい。そこを打破したかったんだろう。それに最後のカップル二人のあんなに長い、あんなに直接的な、あんなに丸見えのSEXシーンはなくても良かったのではないか。とくに、この作品においてはラドクリフが全裸になってセックスをするシーンばかりが話題になっていて、それによってハリーポッターの公開が遅れたりもしている。観客の興味がそこに集中すると作品全体の価値を下げないか?

リチャードグリフィスの巨体はそれだけで見ていて面白い。そして、繊細で神経質な分析医を見事に演じていた。彼のファルスタッフをみたいと思った。

ブロードハート劇場 ブロードウェイ

2009年1月16日

アントンチェホフ作

トムストッパード翻案

サムメンデス演出

ラネーフスカヤ サイネードキューザック

ワーニャ レベッカホール

ロパーピン サイモンラッセルビール

トロフィーモフ イーサンホーク

フィールス リチャードイートン

ヤーシャ ジョシュハミルトン ほか

ロンドンのオールドビックとニューヨークのブルックリンにあるBAMブルックリンアカデミーオブミュージックの共同制作によるブリッジプロジェクトの今回は、櫻の園と冬物語である。目を見張るようなスターたちが、絨毯を敷き詰めただけの空間に家具などの最低限のシンプルなセットの中で見事な演技を繰り広げる。サムストッパードによって翻案されているというが、きちんとテキストを呼んで来なかったからどこがどう変更されたか分からないが、筋はほぼそのままである。よくあるような時代や場所の読み替えも行わずストレートにこのチェホフの喜劇を上演してみせた。それなのに、現代的であり本質的なのである。ロパーピンやフィールスの面白さといったら何だ!

まるでサムメンデス監督の「アメリカンビューティー」と同じように家族もコミュニティも壊れかかっており、表層と内面のずれがどんどん表面化していくからだ。こういう作品を見るために外国にまでやってくるのだ。本当に面白かった。

2009年1月28日

BAM ブルックリン

トムストッパード翻案

サムメンデス演出

ラネーフスカヤ サイネードキューザック

ワーニャ レベッカホール

ロパーピン サイモンラッセルビール

トロフィーモフ イーサンホーク

フィールス リチャードイートン

ヤーシャ ジョシュハミルトン ほか

ロンドンのオールドビックとニューヨークのブルックリンにあるBAMブルックリンアカデミーオブミュージックの共同制作によるブリッジプロジェクトの今回は、櫻の園と冬物語である。目を見張るようなスターたちが、絨毯を敷き詰めただけの空間に家具などの最低限のシンプルなセットの中で見事な演技を繰り広げる。サムストッパードによって翻案されているというが、きちんとテキストを呼んで来なかったからどこがどう変更されたか分からないが、筋はほぼそのままである。よくあるような時代や場所の読み替えも行わずストレートにこのチェホフの喜劇を上演してみせた。それなのに、現代的であり本質的なのである。ロパーピンやフィールスの面白さといったら何だ!

まるでサムメンデス監督の「アメリカンビューティー」と同じように家族もコミュニティも壊れかかっており、表層と内面のずれがどんどん表面化していくからだ。こういう作品を見るために外国にまでやってくるのだ。本当に面白かった。

2009年1月28日

BAM ブルックリン

リチャードチャドウイック 監督

ナアリーポートマン スカーレットヨハンソン エリックバナ出演

16世紀のヘンリー6世と悲劇のアン王女の物語、エリザベス女王誕生秘話。こういうことをイギリスの人たちは知っているのだから愛するよなあ王室を。いやあ面白かった。重厚で見事な映像美の中に、美貌と演技力をもつ二人の女優が素晴らしい台本を土台に見事なドラマを演じている。素晴らしい作品であり、映画のもつ力、ワクワク感をすべて備えている。歴史もの特有のテンポの悪さもなく、歴史的事実と人間関係の見事な調和。きっとそこにはフィクションも入るのだけれど。そう、ちょうど、司馬遼太郎の作品を読むような面白さがこの映画にはある。必見!

日本語サイト

2009年1月23日

ナアリーポートマン スカーレットヨハンソン エリックバナ出演

16世紀のヘンリー6世と悲劇のアン王女の物語、エリザベス女王誕生秘話。こういうことをイギリスの人たちは知っているのだから愛するよなあ王室を。いやあ面白かった。重厚で見事な映像美の中に、美貌と演技力をもつ二人の女優が素晴らしい台本を土台に見事なドラマを演じている。素晴らしい作品であり、映画のもつ力、ワクワク感をすべて備えている。歴史もの特有のテンポの悪さもなく、歴史的事実と人間関係の見事な調和。きっとそこにはフィクションも入るのだけれど。そう、ちょうど、司馬遼太郎の作品を読むような面白さがこの映画にはある。必見!

日本語サイト

2009年1月23日

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 10 | 2025/11 | 12 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター