自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

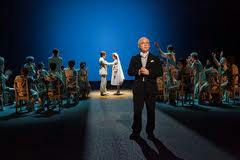

これほど退屈した「レ・ミゼラブル」は初めてだ。数年前に別所哲也さんに招待して頂いてみた時は、久しぶりの「レ・ミゼ」(日本では今から25年前に見たっきりだった)というよりも、別所さんはじめとする人々の歌のうまさに舌を巻いた。いいな「レ・ミゼ」と思ったものだ。今回はその25年前の初演の時に看板を背負っていた人が勢揃い。期待は高まる。

2階の前方で見ていたからつまらなかったとは思わない。今宵はスペシャルキャスト。鹿賀丈史、岩崎宏美、島田歌穂、斉藤晴彦、鳳欄など豪華キャスト。しかしね、声が出ていない。むかし、ロイヤルオペラの来日でアグネスバルツアが、ホセカレラスとカルメンやって、すごかった。2回聞いて、一生これ以上のカルメンは聴けないのかもと思った。バルツアの頂点の最後の頃だったんでしょう。どかーっと落ちた。最近は自分が歌って損しないものを選んでいるようだけれども、落ちた後もしばらくはタイトルロールを歌ってて、10年もしない間に藤原歌劇団にも客演してカルメンを歌ったんだけど、がっかりしたものだ。演技でカバーしようとしているけれども声がないのだ。

それが今回起きていた。特に斉藤晴彦さんは酷かった。大好きな俳優さんなのにな。岩崎宏美でさえ、あの頃のフォンティーヌの声はない。ジャベールの鹿賀さんもしかり。全編歌だから、歌で表現できないとこの作品は辛い。良かったのはマリウスの石川禅(今はジャベールをやってるという。初演の時は野口五郎か誰かがやったはず)。やはり初演の時にはいなかった、アンジョラスの岡幸二郎や、ジャンバルジャンの今井隆も良かった。また、経済とHに出演してくれた土屋研二さんが、アンサンブルで出ていて、それも「ドリンクウィズミー」といういいナンバーのワンコーラスソロで歌うのだ。非常に東宝チックな歌い方でちょっと個性が消されていたけれども、良かった。芝居では自分らしさを出そうとしてかいろいろと工夫して演じられていた。あと、子ども店長の加藤清志郎君が良かったが、上手すぎて小癪。

とにかく、他が…。カーテンコールでは総立ちで拍手喝采だったが、きっと「レ・ミゼ」ファンの方々が在りし日の名演を思い浮かべていたのだと思う。今宵はただただ退屈だった。

5月12日18時15分開演 帝国劇場

PR

作◆ニール・サイモン 演出◆望月純吉 美術◆石井みつる

父 ジャック/大滝 寛 母 ケート/金沢映子 兄 スタンリー/細貝光司 僕(弟)ユジーン/宮内克也 伯母 ブランチ/八十川真由野 従姉 ノーラ/渋谷はるか 従妹 ロリー/福田絵里

ニールサイモンの傑作戯曲。東海岸のユダヤ人家庭の日常を描きながら家族や生きることを問いかける。笑いも涙もある7人の物語。こういうのを書けるようにならないとなあと思ったり。しかし、今の東京であれだけ観客に向かって独白の台詞書いたら馬鹿かとか言われちゃうのかなあとも思ったり。演出は手堅く、美術は二階建てで必要なものがちゃんとあって。10年ほど前に坂口さんの演出での上演されているはずなのだが、どう違うのか。この作品を舞台で見るのはこれが初めて、おおよそのストーリーなど知ってはいたが、やはり人間の肉体を使って表現されるといいです。宮内さんが15歳に見えないのが残念。文学座の力量はやはりすごいと思わせる公演。

そして、今回の宣伝美術、文京図案室(三木俊一+中村斐子)というところが手がけたらしいが素晴らしい。感激した。

2011年5月6日マチネ 全労済ゼロホール

父 ジャック/大滝 寛 母 ケート/金沢映子 兄 スタンリー/細貝光司 僕(弟)ユジーン/宮内克也 伯母 ブランチ/八十川真由野 従姉 ノーラ/渋谷はるか 従妹 ロリー/福田絵里

ニールサイモンの傑作戯曲。東海岸のユダヤ人家庭の日常を描きながら家族や生きることを問いかける。笑いも涙もある7人の物語。こういうのを書けるようにならないとなあと思ったり。しかし、今の東京であれだけ観客に向かって独白の台詞書いたら馬鹿かとか言われちゃうのかなあとも思ったり。演出は手堅く、美術は二階建てで必要なものがちゃんとあって。10年ほど前に坂口さんの演出での上演されているはずなのだが、どう違うのか。この作品を舞台で見るのはこれが初めて、おおよそのストーリーなど知ってはいたが、やはり人間の肉体を使って表現されるといいです。宮内さんが15歳に見えないのが残念。文学座の力量はやはりすごいと思わせる公演。

そして、今回の宣伝美術、文京図案室(三木俊一+中村斐子)というところが手がけたらしいが素晴らしい。感激した。

2011年5月6日マチネ 全労済ゼロホール

こちらでは、長い感想ではなく短めに感想をメモしておきたい作品を取り上げます。

Jacrow「冬に舞う蚊」

役者力を見せてもらった作品。一番大切なのは誠実に取り組むということだと思った。のぶりんさんの演出は手堅い。僕は本より演出の方を買います。@スタジオモリエール 2011年1月6日

役者力を見せてもらった作品。一番大切なのは誠実に取り組むということだと思った。のぶりんさんの演出は手堅い。僕は本より演出の方を買います。@スタジオモリエール 2011年1月6日

ミナモザ「エモーショナルレイバー」 ご招待ありがとう。井上カオリの新境地。印宮伸二、ハマカワフミエという面白い俳優を二人見つけた。

ご招待ありがとう。井上カオリの新境地。印宮伸二、ハマカワフミエという面白い俳優を二人見つけた。

@シアタートラム 2011年1月22日

劇団昴勉強会「オセロー」シェイクスピア作

素舞台に箱を置くだけのシンプルな演出だけれども王道な演出で好感。そして、何よりも台詞が粒だっているのである。特にベテラン勢がうまい。再若年層は仕方ないとして、中堅どころがときどき言葉が不明瞭になり滑舌がどよんとするところがある。良かったり悪かったりなのである。まあシェイクスピアの壮大な世界を演じるわけだから時々集中力が切れるのは仕方ないのかもしれないなあ。

素舞台に箱を置くだけのシンプルな演出だけれども王道な演出で好感。そして、何よりも台詞が粒だっているのである。特にベテラン勢がうまい。再若年層は仕方ないとして、中堅どころがときどき言葉が不明瞭になり滑舌がどよんとするところがある。良かったり悪かったりなのである。まあシェイクスピアの壮大な世界を演じるわけだから時々集中力が切れるのは仕方ないのかもしれないなあ。

@中目黒ウッディシアター 2011年2月3日

劇団ブラジル「怪物」ブラジリィーアン山田 作・演出

先ずはMCRの櫻井智也がメチャクチャいい。声がいい。立ち姿がエロい。ギャグのセンス、笑いの間を知り尽くしている。日常の口語の会話から演劇的な色合いのこい時間への移行が絶妙でもうたまらないです。毛皮族の羽鳥さんは20代後半から30代前半の女の姿を見事に演じていたし、桑原裕子は相変わらず上手い。もう絶対の自信をもって立っているので安心してみていられるし、相手役も安心だろう。中川智明も相変わらず上手いのだが、新境地の演技をみたい。辰巳智秋は当たり役?ブラジリィーアン山田の台本は一部の隙もなく、日常から演劇的空間への移行も見事。時間的にもちょうど真ん中で起きていてお客を飽きさせない。エピローグはちょっとしつこいかなとも思ったが、お客さんへのサービスなのかもしれない。いづれにせよ大変勉強になった。

先ずはMCRの櫻井智也がメチャクチャいい。声がいい。立ち姿がエロい。ギャグのセンス、笑いの間を知り尽くしている。日常の口語の会話から演劇的な色合いのこい時間への移行が絶妙でもうたまらないです。毛皮族の羽鳥さんは20代後半から30代前半の女の姿を見事に演じていたし、桑原裕子は相変わらず上手い。もう絶対の自信をもって立っているので安心してみていられるし、相手役も安心だろう。中川智明も相変わらず上手いのだが、新境地の演技をみたい。辰巳智秋は当たり役?ブラジリィーアン山田の台本は一部の隙もなく、日常から演劇的空間への移行も見事。時間的にもちょうど真ん中で起きていてお客を飽きさせない。エピローグはちょっとしつこいかなとも思ったが、お客さんへのサービスなのかもしれない。いづれにせよ大変勉強になった。

2011年2月15日@駅前劇場

劇団上田「アマゾネス」

江戸川卍丸のすごさを目の当たりに見る作品。その中でもロリータ男爵にいた丹野晶子の存在感は負けていなかった。はざまみゆきは懸命に分け入ろうとするパワーがスゴい。みんなが嬉しくなるそれだ。

2011年2月16日@シアター711

ニッポンの河川「大地をつかむ両足と物語」

福原充則の作品。いつものパッションが満載のそれで、さらに小さな空間の公演だから容赦ない。しかし、台詞が奇麗だなと思った。とても熱いことを語っているのに美しい言葉。このギャップが良かった。

2011年2月19日

加藤憲一事務所「コラボレーション」

「ドレッサー」のハーウッドの新作、Rシュトラウスと劇作家との確執ときいて非常に期待したのだが、何か肩すかし。ドレッサーをもう一度見る方がずーっといいと思った。

2011年2月25日 紀伊国屋ホール

脇組 幕末侍伝説「CHUJI」

石上慧が出演しているので見に行った。なるほどこういう風にまとめるか。こういう風に見どころを作るか。いろいろと勉強になる公演だった。俳優に技量の差はあるのだが、それも含めて見せ方が上手かった。石上慧は短い期間でよく健闘した。

2011年5月11日(ゲネプロ) 博品館劇場

Jacrow「冬に舞う蚊」

ミナモザ「エモーショナルレイバー」

@シアタートラム 2011年1月22日

劇団昴勉強会「オセロー」シェイクスピア作

@中目黒ウッディシアター 2011年2月3日

劇団ブラジル「怪物」ブラジリィーアン山田 作・演出

2011年2月15日@駅前劇場

劇団上田「アマゾネス」

江戸川卍丸のすごさを目の当たりに見る作品。その中でもロリータ男爵にいた丹野晶子の存在感は負けていなかった。はざまみゆきは懸命に分け入ろうとするパワーがスゴい。みんなが嬉しくなるそれだ。

2011年2月16日@シアター711

ニッポンの河川「大地をつかむ両足と物語」

福原充則の作品。いつものパッションが満載のそれで、さらに小さな空間の公演だから容赦ない。しかし、台詞が奇麗だなと思った。とても熱いことを語っているのに美しい言葉。このギャップが良かった。

2011年2月19日

加藤憲一事務所「コラボレーション」

「ドレッサー」のハーウッドの新作、Rシュトラウスと劇作家との確執ときいて非常に期待したのだが、何か肩すかし。ドレッサーをもう一度見る方がずーっといいと思った。

2011年2月25日 紀伊国屋ホール

脇組 幕末侍伝説「CHUJI」

石上慧が出演しているので見に行った。なるほどこういう風にまとめるか。こういう風に見どころを作るか。いろいろと勉強になる公演だった。俳優に技量の差はあるのだが、それも含めて見せ方が上手かった。石上慧は短い期間でよく健闘した。

2011年5月11日(ゲネプロ) 博品館劇場

指揮:シュテファン・ゾルテス 管弦楽 東京都交響楽団

演出:ペーター・コンヴィチュニー

オランダ/ネザーランド・オペラ及びスウェーデン/エーテボリ・オペラとの共同制作

サロメ/林 正子 ヘロデ/高橋淳 ヘロディアス/板波利加 ヨカナーン/大沼 徹 ナラボート/水船桂太郎

先ずは演奏を褒めたい。僕なんかはコンヴィチュニーの演出だけを楽しみにしていた。知り合いからS席を1万円だかの優待チケットがあるけれども?と言われて、そんなら行ってみるかくらいで行ったのだ。そしたら、演出よりも演奏の方が良かった。絶品ではないが、十分楽しめるっていう感じです。

演出もつまらなくはないのだが、7つのベールの踊りを、何か良くわからないダンスにされちゃあ、ちょっとね。ヨカナーンを殺さなかったのは面白かったけれど。

2011年2月22日 東京文化会館

演出:ペーター・コンヴィチュニー

オランダ/ネザーランド・オペラ及びスウェーデン/エーテボリ・オペラとの共同制作

サロメ/林 正子 ヘロデ/高橋淳 ヘロディアス/板波利加 ヨカナーン/大沼 徹 ナラボート/水船桂太郎

先ずは演奏を褒めたい。僕なんかはコンヴィチュニーの演出だけを楽しみにしていた。知り合いからS席を1万円だかの優待チケットがあるけれども?と言われて、そんなら行ってみるかくらいで行ったのだ。そしたら、演出よりも演奏の方が良かった。絶品ではないが、十分楽しめるっていう感じです。

演出もつまらなくはないのだが、7つのベールの踊りを、何か良くわからないダンスにされちゃあ、ちょっとね。ヨカナーンを殺さなかったのは面白かったけれど。

2011年2月22日 東京文化会館

作◆宮本研 演出◆西川信廣

出演 関 輝雄 得丸伸二 岸槌隆至 石橋徹郎 鍛冶直人 神野 崇 城全能成 佐川和正 星 智也

永尾 斎 清水 馨 松岡依都美 荘田由紀 木下三枝子 ほか

70年安保の前、高度経済成長時代の日本で書かれた宮本研の3時間の大作を上演。文学座にとっても非常に大きな作品で43年前に初演されたそうだ。舞台美術はシンプルな形であるが、俳優たちの演技を最大源に生かす色合いと形状である。最初から俳優の集中力はものすごく、俳優自身の魅力もあり、圧倒的なエネルギー。この芝居自身がエネルギーを感じさせる芝居であるが、それを倍増させていた。それは決して大きな役とはいえない男優役、女優役のいわばコロスに近い人たちも言えて、この作品に出ると言うことの意味合いをよくよく分かっているのだ。

30−40代の役者を中心とした座組はどの俳優も素晴らしい。演技が王道で、役者の個性は引き立つ。しかし、劇団のアンサンブルも見事なハーモニーを醸し出していたのだから、すごい。前に、東京セレソンでラックスに出ていた,松岡さんは文学座の女優さんだと今日分かった。あの特徴的な声はなんだ。声って魅力だよなあ。ひとつひとつの台詞というか音が子音母音が粒だって心地よい。スタカートとテヌートの見事な使い分け。

僕が5年ほど前に参加したサマーワークショップで、参加者のことをちょっと冷静な眼で見ていた佐川和正さんの芝居を初めて見てわーとも思った。文学座は何十年経ってもスゴいなあと思わせてくれる。

2011年2月14日 紀伊國屋サザンシアター

出演 関 輝雄 得丸伸二 岸槌隆至 石橋徹郎 鍛冶直人 神野 崇 城全能成 佐川和正 星 智也

永尾 斎 清水 馨 松岡依都美 荘田由紀 木下三枝子 ほか

70年安保の前、高度経済成長時代の日本で書かれた宮本研の3時間の大作を上演。文学座にとっても非常に大きな作品で43年前に初演されたそうだ。舞台美術はシンプルな形であるが、俳優たちの演技を最大源に生かす色合いと形状である。最初から俳優の集中力はものすごく、俳優自身の魅力もあり、圧倒的なエネルギー。この芝居自身がエネルギーを感じさせる芝居であるが、それを倍増させていた。それは決して大きな役とはいえない男優役、女優役のいわばコロスに近い人たちも言えて、この作品に出ると言うことの意味合いをよくよく分かっているのだ。

30−40代の役者を中心とした座組はどの俳優も素晴らしい。演技が王道で、役者の個性は引き立つ。しかし、劇団のアンサンブルも見事なハーモニーを醸し出していたのだから、すごい。前に、東京セレソンでラックスに出ていた,松岡さんは文学座の女優さんだと今日分かった。あの特徴的な声はなんだ。声って魅力だよなあ。ひとつひとつの台詞というか音が子音母音が粒だって心地よい。スタカートとテヌートの見事な使い分け。

僕が5年ほど前に参加したサマーワークショップで、参加者のことをちょっと冷静な眼で見ていた佐川和正さんの芝居を初めて見てわーとも思った。文学座は何十年経ってもスゴいなあと思わせてくれる。

2011年2月14日 紀伊國屋サザンシアター

マリンスキーオペラ来日公演 ワシリーゲリギレフ指揮

影のない女 Rシュトラウス作曲 演出 ジョナサンケント

皇帝:オレグバラショフ/ヴィクトル・リュック(バラショフ体調不良のため2幕から)皇后:エレーナ・ネベラ 乳母:エレーナヴィトマン バラク:エデム・ウメロフ バラクの妻:エカテリーナ・ポポワ

a href="https://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/9fbd8d2a783aad3bb371a79bd3e8ffb9/1295483650" target="_blank">

東京文化会館1階の17列センターブロックで見たのだが、1階席で見るとしてももっと前かもっと後ろが多い、でも、このあたりの座席の良さを痛感した。オペラを見るのにはもっとも適している。細かい表情や仕草も分かるし、全体も観られる。音響的にも何かの音ばかりが聞こえるということもなり。

さて、ゲルギレフ。正直言ってゲルギレフには辟易していたのだが、前に来日した時のプロコフィエフチクルスで評価が変わった。もう一度!と思った口であった。

それでも、オペラはきっとロシアもの以外はなあと思っていた。過去何回かの来日公演でことごとくロシアもの以外は裏切られた。オランダ人、カルメン、ワルキューレなどは途中で帰ったくらい。これでもかというほど、ロシア的、どかーんと来て、メリハリばかりが耳について不愉快だった。良かったのはヴェルディの大作「運命の力」くらいだったかなあ。

そう、ゲルギレフは他の人が手に負えないほどのどでかい作品があっているのだ。この作品もそうだった。東京文化会館で20年近く演奏して来ているものだからホールの音響の特質なども心得ているのだろう。まあ、すごくこのリヒャルトシュトラウスの音楽を明解に提示してくれた。

この話の寓話性などの部分を感じることはできなかったが、シノポリ/ウィーン国立歌劇場、サバリッシュ/バイエルンオペラ(猿之助演出)、昨年の新国立劇場版と比較してみても、非常に分かりやすくいいプロダクションだった。バラクのセットと幻想の世界のセットは同じ人が創ったものかと思うほど明確に違っていて、そうだよな、こうじゃなきゃと思ったくらい。バラクの家はリアルな洗濯屋。それもコインランドリーというか今風のクリーニングマシーンが並び、横には食卓があり、車がおかれていたりする。最近、日本で飽きられたゲルギレフであるが、こうやって実績を積み重ねてまた新しい新境地を創り上げて欲しい。

2011年2月13日 東京文化会館

トゥーラントッド プッチーニ作曲

マリアグレギーナ、ウラディミールガルーシン、ヒブラゲルズマーワ

きっとダメだと思ったけれどもとにかくチケットがダンピングされていて、S席が2万円という破格値だったこともあって出かけてみた。そしたら、グレギーナ、もちろん最盛期の(僕が初めてMETで彼女のトゥーラントッドを聞いた時のような)声はないものの、プロ中のプロ。どこで聞かせるべきかを心得ているのである。演技力もまし十分楽しめた。それよりはガルーシンがイマイチ。ゲルズマーワは水準以上。演出は回り舞台を中心に作られていた。まあ、そこそこのものでした。

2011年2月20日 NHKホール

<

<

影のない女 Rシュトラウス作曲 演出 ジョナサンケント

皇帝:オレグバラショフ/ヴィクトル・リュック(バラショフ体調不良のため2幕から)皇后:エレーナ・ネベラ 乳母:エレーナヴィトマン バラク:エデム・ウメロフ バラクの妻:エカテリーナ・ポポワ

a href="https://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/9fbd8d2a783aad3bb371a79bd3e8ffb9/1295483650" target="_blank">

東京文化会館1階の17列センターブロックで見たのだが、1階席で見るとしてももっと前かもっと後ろが多い、でも、このあたりの座席の良さを痛感した。オペラを見るのにはもっとも適している。細かい表情や仕草も分かるし、全体も観られる。音響的にも何かの音ばかりが聞こえるということもなり。

さて、ゲルギレフ。正直言ってゲルギレフには辟易していたのだが、前に来日した時のプロコフィエフチクルスで評価が変わった。もう一度!と思った口であった。

それでも、オペラはきっとロシアもの以外はなあと思っていた。過去何回かの来日公演でことごとくロシアもの以外は裏切られた。オランダ人、カルメン、ワルキューレなどは途中で帰ったくらい。これでもかというほど、ロシア的、どかーんと来て、メリハリばかりが耳について不愉快だった。良かったのはヴェルディの大作「運命の力」くらいだったかなあ。

そう、ゲルギレフは他の人が手に負えないほどのどでかい作品があっているのだ。この作品もそうだった。東京文化会館で20年近く演奏して来ているものだからホールの音響の特質なども心得ているのだろう。まあ、すごくこのリヒャルトシュトラウスの音楽を明解に提示してくれた。

この話の寓話性などの部分を感じることはできなかったが、シノポリ/ウィーン国立歌劇場、サバリッシュ/バイエルンオペラ(猿之助演出)、昨年の新国立劇場版と比較してみても、非常に分かりやすくいいプロダクションだった。バラクのセットと幻想の世界のセットは同じ人が創ったものかと思うほど明確に違っていて、そうだよな、こうじゃなきゃと思ったくらい。バラクの家はリアルな洗濯屋。それもコインランドリーというか今風のクリーニングマシーンが並び、横には食卓があり、車がおかれていたりする。最近、日本で飽きられたゲルギレフであるが、こうやって実績を積み重ねてまた新しい新境地を創り上げて欲しい。

2011年2月13日 東京文化会館

トゥーラントッド プッチーニ作曲

マリアグレギーナ、ウラディミールガルーシン、ヒブラゲルズマーワ

きっとダメだと思ったけれどもとにかくチケットがダンピングされていて、S席が2万円という破格値だったこともあって出かけてみた。そしたら、グレギーナ、もちろん最盛期の(僕が初めてMETで彼女のトゥーラントッドを聞いた時のような)声はないものの、プロ中のプロ。どこで聞かせるべきかを心得ているのである。演技力もまし十分楽しめた。それよりはガルーシンがイマイチ。ゲルズマーワは水準以上。演出は回り舞台を中心に作られていた。まあ、そこそこのものでした。

2011年2月20日 NHKホール

『グレート、ワンダフル、ファンタスティック』

作演出 三浦直之

出演 板橋駿谷 亀島一徳 篠崎大悟 望月綾乃 青木宏幸 多賀麻美 森本華 山崎明日香

話題の劇団「ロロ」を観に行った。前作が評判で今回は不評が多い。観客に作品を受け入れてもらうことは本当に難しいものだ。いろいろの芝居へのオマージュに満ちた作品で、それはごった煮のようであり、遊園地のようでもある。ディズニーランドも、ナムコワンダーランドも、映画館も、ハイキングでの楽しみも、ゲームの楽しみも、球技大会の楽しみも。あれもこれも面白かったよねという芝居である。で、本人はブログやチラシでそういうものをやりたいと宣言しているのである。ところが観客は新しいものを見たいものだから、オマージュをもっと自分の中で消化して新しいものとして提出しないとだめなのである。

表現したいもの、好きなものがきちんと明確になっていることは素晴らしいとも思うけれども。

役者は魅力的だった。板橋、篠崎、望月を初めとして個々の役者が本当に良かった。

2011年2月9日@こまばアゴラ劇場

作演出 三浦直之

出演 板橋駿谷 亀島一徳 篠崎大悟 望月綾乃 青木宏幸 多賀麻美 森本華 山崎明日香

話題の劇団「ロロ」を観に行った。前作が評判で今回は不評が多い。観客に作品を受け入れてもらうことは本当に難しいものだ。いろいろの芝居へのオマージュに満ちた作品で、それはごった煮のようであり、遊園地のようでもある。ディズニーランドも、ナムコワンダーランドも、映画館も、ハイキングでの楽しみも、ゲームの楽しみも、球技大会の楽しみも。あれもこれも面白かったよねという芝居である。で、本人はブログやチラシでそういうものをやりたいと宣言しているのである。ところが観客は新しいものを見たいものだから、オマージュをもっと自分の中で消化して新しいものとして提出しないとだめなのである。

表現したいもの、好きなものがきちんと明確になっていることは素晴らしいとも思うけれども。

役者は魅力的だった。板橋、篠崎、望月を初めとして個々の役者が本当に良かった。

2011年2月9日@こまばアゴラ劇場

バイオリン/古澤巌 ピアノ/高橋悠治

ブラームス/バイオリンソナタ 第1楽章

フランク/バイオリンソナタ 第2・3楽章

シューマン/バイオリンソナタ第2番

古澤巌は近年、純粋なクラシック音楽の演奏よりもそれ以外の音楽活動に力をいれているように見えるが、この日は名ピアニスト高橋悠治を迎えてロマン派の渋いバイオリンの曲を並べたコンサートを行った。古澤は20年ほど前にはもっと鋭角な感じのする演奏をするイメージがあったが、近年のポップスやジプシー音楽などさまざまな演奏をしてきたことからか、音楽がいい意味で円みを帯び、ブラームスなど力のいれ具合が絶妙で驚いた。途中にMCを挟みながらのコンサートだった。

ということで、ブラームスには変な重さがないし、フランクの歌心もとても良かった。いや丁寧で唄ごころのある演奏だった。ボウイングが丁寧で力が最後まで抜けていないから音がちゃんと響く。フレージングの中できちんとまとまり、それが全体の構成の1部として機能している。高音なんかがキーキー来ない。

後半の大曲、シューマンのソナタは少しテクニック的に荒いかなあと思うところも散見されたが、高橋悠治とともに音楽を骨太にとらえる演奏はとても好感がもてた。古澤巌のクラシックの演奏会をききたい。ただし、MCは良くない。壊れた森進一のようなしゃべり方で、音楽の余韻もあったもんじゃない。聞く側の集中力が切れてしまう。ファンへのサービスというのは分かるが、話すのならきちんと戦略的にやってもらいたい。音楽がきちんとしているだけに、そこは素人のそれだった。

また、当日のプログラムとしては、高橋悠治氏のソロ曲を20分くらいひとつ入れるともっと魅力的で集客にも良かったのではないかと思うのだけれども、どうでしょう?

2011年2月6日 白寿ホール

ブラームス/バイオリンソナタ 第1楽章

フランク/バイオリンソナタ 第2・3楽章

シューマン/バイオリンソナタ第2番

古澤巌は近年、純粋なクラシック音楽の演奏よりもそれ以外の音楽活動に力をいれているように見えるが、この日は名ピアニスト高橋悠治を迎えてロマン派の渋いバイオリンの曲を並べたコンサートを行った。古澤は20年ほど前にはもっと鋭角な感じのする演奏をするイメージがあったが、近年のポップスやジプシー音楽などさまざまな演奏をしてきたことからか、音楽がいい意味で円みを帯び、ブラームスなど力のいれ具合が絶妙で驚いた。途中にMCを挟みながらのコンサートだった。

ということで、ブラームスには変な重さがないし、フランクの歌心もとても良かった。いや丁寧で唄ごころのある演奏だった。ボウイングが丁寧で力が最後まで抜けていないから音がちゃんと響く。フレージングの中できちんとまとまり、それが全体の構成の1部として機能している。高音なんかがキーキー来ない。

後半の大曲、シューマンのソナタは少しテクニック的に荒いかなあと思うところも散見されたが、高橋悠治とともに音楽を骨太にとらえる演奏はとても好感がもてた。古澤巌のクラシックの演奏会をききたい。ただし、MCは良くない。壊れた森進一のようなしゃべり方で、音楽の余韻もあったもんじゃない。聞く側の集中力が切れてしまう。ファンへのサービスというのは分かるが、話すのならきちんと戦略的にやってもらいたい。音楽がきちんとしているだけに、そこは素人のそれだった。

また、当日のプログラムとしては、高橋悠治氏のソロ曲を20分くらいひとつ入れるともっと魅力的で集客にも良かったのではないかと思うのだけれども、どうでしょう?

2011年2月6日 白寿ホール

振付 モーリスベジャール

「ダンス・イン・ザ・ミラー」(東京バレエ団初演)

男:木村和夫

ラ・ダンス 現代のためのミサ カンパニー、舞楽: 小笠原亮、高村順子、佐伯知香、長瀬直義、宮本祐宜 メロディーたち 未来のためのミサ、カップル ヘリオガバル:上野水香、柄本弾

パ・ド・シス バロッコ・ベルカント: 小出領子、佐伯知香、田中結子、松下裕次、長瀬直義、宮本祐宜 高橋竜太 扇のパ・ド・トロワ:斎藤友佳理、井脇幸江、吉岡美佳 男性群舞 M:高岸直樹、後藤晴雄、小笠原亮、柄本弾ほか アタック 火の鳥:木村和夫 高橋竜太、松下裕次、氷室友、長瀬直義、梅澤紘貴 西村真由美、佐伯知香、奈良春夏 フィナーレ 未来のためのミサ:カンパニー全員

「チェロのための5つのプレリュード」吉岡美佳、高橋竜太「ボレロ」 後藤晴雄 松下裕次、長瀬直義、宮本祐宜、柄本武尊

世代交代がすぐに必要な状況を如実に物語っていた公演

東京バレエ団は間違いなく曲り角を来ている。20年前のこのカンパニーの若手は貧弱だったし、その分、コーラスもイマイチだった。男なら高岸、木村といった人たちがこのカンパニーを引っ張っていた。いまは違う。充実の若手がこのカンパニーの魅力を支えている。それに反して、例えば今宵の木村和夫はどうだったろうか?20年前に踊り出した火の鳥。ベジャールやバレエの魅力に取り憑かれた男のような感じがある。それは欧州のベテランバレエダンサーにも似たような形相で、見ていてちょっと痛々しい。女性のプリンシパルの斎藤、井脇、吉岡といった人たちが自らの肉体と語り合いながら新しい世界を見出しているのに対して、肉体を痛み付け、若い頃の踊りにすごく執着しているような感じがしてしまう。それは、もはや後藤晴雄にもいえて、このカンパニーはこの二人をもっと違うところで起用する形にいますぐ変えるべきではないかと思った。何しろボレロの後藤も彼が十年前にもっていた沸き上がるエネルギーを爆発させて踊るといった感じではない。

何しろこのカンパニーは面白い人材がいっぱいいる.例えば、高橋竜太の存在はどうだろう。今宵も与えられた役回りで観客をもっていったけれども、もっとセンターで彼を使うべきではないだろうか?ベジャールの承認がなければ踊れないというボレロのメロディであるが、例えば高橋竜太が踊ったらどうだろうと、あの赤いテーブルの下で踊る高橋を見ながら思ってしまった。

そして、いまや東京バレエ団には柄本兄弟という実力も花もある最終兵器をもっているのだ。柄本兄弟のボレロは見て見たいと思う。それも5年後ではなくできるだけ早いタイミングで見たいと思わせる魅力を備えていた。

今宵、特に面白かったのは、ダンスインザミラーの冒頭のポップな音楽に併せて踊るラダンス、そして、強力なペアとなった上野水香と柄本弾がアフリカの民族音楽に併せて性の喜びをユーモア交えて踊るヘリオガバル、これは、もう奇跡のカップルといっていい。素晴らしい。柄本弾は由良の介を偶然に見てあれこんなスターがいたんだと思ったら、まだ21才。これから延びて行くんだろうが、非常に商業的にも価値のある逸材だ。日本でギエムと並ぶ名ダンサーの上野と二人で踊るものをもっと見てみたい。そして、扇のパドトロワでの斎藤友佳理、井脇幸江、吉岡美佳による美しく技術を感じさせない超絶な舞。そして、後半にサプライズとして付け足されたチェロである。全体を通して高橋のヒップホップなストリート系の技術を取り入れたダンスは非常にこの作品に魅力を加えていた。

ボレロは前述のように退屈だった。むしろ、下で踊っている人たちの方が面白かった。高橋竜太は椅子からひとりだけ後藤の踊りを見ていなかった。何かスゴく印象的であった。

高橋竜太はとにかく天才でユーモアもある日本にはいなかったタイプのダンサー、柄本兄弟はスター性充分な逸材、上野水香は日本人でギェムと並ぶ逸材でありながら日本で踊ってくれているエトワール。そして、驚いたのは出番は少なかったけれどもキング高岸直樹が堂々とその存在感を表していた。彼のすごいところは年齢に逆らっていないところだ。東京バレエ団、早く変化に対応して欲しい。そして、もう一段上に上がってもらいたい。いまやパリオペラ座と並ぶ世界の最高峰名バレエ団になりつつあるからだ。

東京バレエ団には、いいバレエダンサーがいるのに代替わりがないからか、辞めてしまう。逸材を逃してしまっているのだ。そりゃいい人材は、腐るよなあ。

シルヴィギエムのような力強い踊りをするエトワール 上野水香

シルヴィギエムのような力強い踊りをするエトワール 上野水香

これからの日本バレエ界のスター 柄本武尊(兄。国立劇場バレエ→東京バレエ団)

これからの日本バレエ界のスター 柄本武尊(兄。国立劇場バレエ→東京バレエ団)

ノーブルながらヒップな感覚を持つ柄本弾(弟)

ノーブルながらヒップな感覚を持つ柄本弾(弟)

日本にはいなかったタイプの逸材 高橋竜太

日本にはいなかったタイプの逸材 高橋竜太

今や世界でも指折りのメロディを踊る上野。そして、ここにいる3人のメロディで「ボレロ」を見て見たいなあ〜。東京バレエ団、いますぐ世代交代を!

2011年2月4日@五反田ゆうぽうと大ホール

「ダンス・イン・ザ・ミラー」(東京バレエ団初演)

男:木村和夫

ラ・ダンス 現代のためのミサ カンパニー、舞楽: 小笠原亮、高村順子、佐伯知香、長瀬直義、宮本祐宜 メロディーたち 未来のためのミサ、カップル ヘリオガバル:上野水香、柄本弾

パ・ド・シス バロッコ・ベルカント: 小出領子、佐伯知香、田中結子、松下裕次、長瀬直義、宮本祐宜 高橋竜太 扇のパ・ド・トロワ:斎藤友佳理、井脇幸江、吉岡美佳 男性群舞 M:高岸直樹、後藤晴雄、小笠原亮、柄本弾ほか アタック 火の鳥:木村和夫 高橋竜太、松下裕次、氷室友、長瀬直義、梅澤紘貴 西村真由美、佐伯知香、奈良春夏 フィナーレ 未来のためのミサ:カンパニー全員

「チェロのための5つのプレリュード」吉岡美佳、高橋竜太「ボレロ」 後藤晴雄 松下裕次、長瀬直義、宮本祐宜、柄本武尊

世代交代がすぐに必要な状況を如実に物語っていた公演

東京バレエ団は間違いなく曲り角を来ている。20年前のこのカンパニーの若手は貧弱だったし、その分、コーラスもイマイチだった。男なら高岸、木村といった人たちがこのカンパニーを引っ張っていた。いまは違う。充実の若手がこのカンパニーの魅力を支えている。それに反して、例えば今宵の木村和夫はどうだったろうか?20年前に踊り出した火の鳥。ベジャールやバレエの魅力に取り憑かれた男のような感じがある。それは欧州のベテランバレエダンサーにも似たような形相で、見ていてちょっと痛々しい。女性のプリンシパルの斎藤、井脇、吉岡といった人たちが自らの肉体と語り合いながら新しい世界を見出しているのに対して、肉体を痛み付け、若い頃の踊りにすごく執着しているような感じがしてしまう。それは、もはや後藤晴雄にもいえて、このカンパニーはこの二人をもっと違うところで起用する形にいますぐ変えるべきではないかと思った。何しろボレロの後藤も彼が十年前にもっていた沸き上がるエネルギーを爆発させて踊るといった感じではない。

何しろこのカンパニーは面白い人材がいっぱいいる.例えば、高橋竜太の存在はどうだろう。今宵も与えられた役回りで観客をもっていったけれども、もっとセンターで彼を使うべきではないだろうか?ベジャールの承認がなければ踊れないというボレロのメロディであるが、例えば高橋竜太が踊ったらどうだろうと、あの赤いテーブルの下で踊る高橋を見ながら思ってしまった。

そして、いまや東京バレエ団には柄本兄弟という実力も花もある最終兵器をもっているのだ。柄本兄弟のボレロは見て見たいと思う。それも5年後ではなくできるだけ早いタイミングで見たいと思わせる魅力を備えていた。

今宵、特に面白かったのは、ダンスインザミラーの冒頭のポップな音楽に併せて踊るラダンス、そして、強力なペアとなった上野水香と柄本弾がアフリカの民族音楽に併せて性の喜びをユーモア交えて踊るヘリオガバル、これは、もう奇跡のカップルといっていい。素晴らしい。柄本弾は由良の介を偶然に見てあれこんなスターがいたんだと思ったら、まだ21才。これから延びて行くんだろうが、非常に商業的にも価値のある逸材だ。日本でギエムと並ぶ名ダンサーの上野と二人で踊るものをもっと見てみたい。そして、扇のパドトロワでの斎藤友佳理、井脇幸江、吉岡美佳による美しく技術を感じさせない超絶な舞。そして、後半にサプライズとして付け足されたチェロである。全体を通して高橋のヒップホップなストリート系の技術を取り入れたダンスは非常にこの作品に魅力を加えていた。

ボレロは前述のように退屈だった。むしろ、下で踊っている人たちの方が面白かった。高橋竜太は椅子からひとりだけ後藤の踊りを見ていなかった。何かスゴく印象的であった。

高橋竜太はとにかく天才でユーモアもある日本にはいなかったタイプのダンサー、柄本兄弟はスター性充分な逸材、上野水香は日本人でギェムと並ぶ逸材でありながら日本で踊ってくれているエトワール。そして、驚いたのは出番は少なかったけれどもキング高岸直樹が堂々とその存在感を表していた。彼のすごいところは年齢に逆らっていないところだ。東京バレエ団、早く変化に対応して欲しい。そして、もう一段上に上がってもらいたい。いまやパリオペラ座と並ぶ世界の最高峰名バレエ団になりつつあるからだ。

東京バレエ団には、いいバレエダンサーがいるのに代替わりがないからか、辞めてしまう。逸材を逃してしまっているのだ。そりゃいい人材は、腐るよなあ。

今や世界でも指折りのメロディを踊る上野。そして、ここにいる3人のメロディで「ボレロ」を見て見たいなあ〜。東京バレエ団、いますぐ世代交代を!

2011年2月4日@五反田ゆうぽうと大ホール

ソーントンワイルダー作

宮田慶子演出

音楽・ピアノ生演奏 稲本響

出演 小堺一機 鷲尾真知子 斎藤由貴 相島一之 佐藤正宏 ほか

1938年発表のワイルダーの名作をカット無しで上演したもの。美しい空間は広いこの劇場ならではの圧倒的質量と美しい照明、そして、ピアノともちろん役者によって素晴らしい世界が立ち上がった。3時間10分で途中20分の休憩が入るが、そこには人生の何気ない日々が2幕までで語られる。3幕は死者の思いから人生を俯瞰してみせるのだ。やはり3幕が圧巻。演劇的な、教訓じみた、もしくは、文化の薫りが高い名台詞が流れを区切ることがないから滲みてくる。さいたまゴールドシアター出身の役者さんがいい味を出している。欲のある役者も無欲の役者も混ざっているところがナイスなチョイスだと思うのだ。どちらもいることでどちらも見えてくるから。若いアンサンブルの役者は身体が本当に動いて羨ましい。歩くとき手を伸ばすとき、役者の手入れをしていることが良く分かる。それは生命力のほとばしりにつながるな。

客の入りは良くない。ガラガラだけれども、それだけに、客としては何か観やすく良かった。途中で帰る人もいた。自分で書く本で途中帰る方がひとりでもいると大きく落ち込むものだが、この作品でも帰るのだと思うとあまり気にしなくていいものかなと思った。

2011年1月21日

新国立劇場中ホール

宮田慶子演出

音楽・ピアノ生演奏 稲本響

出演 小堺一機 鷲尾真知子 斎藤由貴 相島一之 佐藤正宏 ほか

1938年発表のワイルダーの名作をカット無しで上演したもの。美しい空間は広いこの劇場ならではの圧倒的質量と美しい照明、そして、ピアノともちろん役者によって素晴らしい世界が立ち上がった。3時間10分で途中20分の休憩が入るが、そこには人生の何気ない日々が2幕までで語られる。3幕は死者の思いから人生を俯瞰してみせるのだ。やはり3幕が圧巻。演劇的な、教訓じみた、もしくは、文化の薫りが高い名台詞が流れを区切ることがないから滲みてくる。さいたまゴールドシアター出身の役者さんがいい味を出している。欲のある役者も無欲の役者も混ざっているところがナイスなチョイスだと思うのだ。どちらもいることでどちらも見えてくるから。若いアンサンブルの役者は身体が本当に動いて羨ましい。歩くとき手を伸ばすとき、役者の手入れをしていることが良く分かる。それは生命力のほとばしりにつながるな。

客の入りは良くない。ガラガラだけれども、それだけに、客としては何か観やすく良かった。途中で帰る人もいた。自分で書く本で途中帰る方がひとりでもいると大きく落ち込むものだが、この作品でも帰るのだと思うとあまり気にしなくていいものかなと思った。

2011年1月21日

新国立劇場中ホール

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター