自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

音楽 P チャイコフスキー

振付 J クランコ

出演 後藤晴雄 田中結子 佐伯知香 長瀬直義 ほか

衣装 装置 ユルゲンローゼ

先日の「ザ・カブキ」の東京バレエ団が素晴らしかったことと。チャイコフスキーの音楽ながらこの演目は見たことが無かったので観に行った。チャイコフスキーのオペラ「エフゲニーオネーギン」のメロディが山ほど出てくるかなと思ったら、ちゃんとバレエ音楽でした。

さて、今回思ったのは群舞の凄さです。とにかく合う。回転や手のあげ方、顔の方向まできちんと会っているのだ。東京バレエ団のコールドバレエは世界でもトップクラスだろう。このバレエ、良く分からないのだが、超絶技が最初から最後まで立て続けにあるだけでなく、感情表現、つまり芝居もものすごく必要で。そこになると、コールドバレエの人などでは、いわゆる「ザ・御芝居」をしてしまって形だけで勿体ないなあという人もいるのだが、メインのダンサーは演技もしっかりしていて、それも、あまりメランコリックな芝居にせず、最低限に削ぎ落としているから見ていて気持ち悪くない。東京バレエ団は今年海外公演をし、それが700ステージ目になるという。

文字通り、世界トップのバレエ団の仲間入りをしつつあることを再認識させられた。

2010年5月16日 東京文化会館

振付 J クランコ

出演 後藤晴雄 田中結子 佐伯知香 長瀬直義 ほか

衣装 装置 ユルゲンローゼ

先日の「ザ・カブキ」の東京バレエ団が素晴らしかったことと。チャイコフスキーの音楽ながらこの演目は見たことが無かったので観に行った。チャイコフスキーのオペラ「エフゲニーオネーギン」のメロディが山ほど出てくるかなと思ったら、ちゃんとバレエ音楽でした。

さて、今回思ったのは群舞の凄さです。とにかく合う。回転や手のあげ方、顔の方向まできちんと会っているのだ。東京バレエ団のコールドバレエは世界でもトップクラスだろう。このバレエ、良く分からないのだが、超絶技が最初から最後まで立て続けにあるだけでなく、感情表現、つまり芝居もものすごく必要で。そこになると、コールドバレエの人などでは、いわゆる「ザ・御芝居」をしてしまって形だけで勿体ないなあという人もいるのだが、メインのダンサーは演技もしっかりしていて、それも、あまりメランコリックな芝居にせず、最低限に削ぎ落としているから見ていて気持ち悪くない。東京バレエ団は今年海外公演をし、それが700ステージ目になるという。

文字通り、世界トップのバレエ団の仲間入りをしつつあることを再認識させられた。

2010年5月16日 東京文化会館

PR

作 竹田新 演出 司茂和彦

出演 山野海 清水伸 福島まり子 ほか

看板役者の山野海さんが気になって前から見たかったふくふくや。やっと観れました。このカンパニーは役者がホントに揃っているなと思いました。演技のやり方には思うところもあるのですが、とにかく揃っていると思ったのです。山野海さんは貴重なコメディアンヌ。それに、何かまだまだ凄くなりそうな気配あり。清水さんも誠実に役に取り組んでおられる。岩田、宮崎という若手もとても華があっていい感じでした。特に岩田は骨太さを感じさせて、ああいう男優は少ないです。貴重です。映像でもどんどん出てくる人でしょう。女優ではやはり高久ちぐさ。魅力的で目が離せません。

しかし、でも、やはり福島まり子の凄さを今回もつくづく感じたのでありました。福島さんは、芝居が上手い。上手いだけでなく味がある。華というよりも味。今日は、一瞬やりすぎだよ!と思った瞬間があったけれど、登場から場内を一気に暖めて、それもほぼひとり芝居で暖める。それに、流行で言えば品がある演技。笑いに品がある。笑わせれば何でもありの下品な方に行かないのはとてもいいなあと思いました。それに、客演であることをきちんと分かっている。共演している人は、まり子さんと芝居することで、大変かもしれないけれど、どんだけ演じることの充実感、達成感を味わっておられるでしょうか。舞台に出ている喜び、楽しさが伝わってくるようです。

やはり、福島まり子は超一級品で本物です。何でこの人がもっと演劇界を席巻しないのか、分かりません。

2010年5月12日

下北沢「劇」小劇場

出演 山野海 清水伸 福島まり子 ほか

看板役者の山野海さんが気になって前から見たかったふくふくや。やっと観れました。このカンパニーは役者がホントに揃っているなと思いました。演技のやり方には思うところもあるのですが、とにかく揃っていると思ったのです。山野海さんは貴重なコメディアンヌ。それに、何かまだまだ凄くなりそうな気配あり。清水さんも誠実に役に取り組んでおられる。岩田、宮崎という若手もとても華があっていい感じでした。特に岩田は骨太さを感じさせて、ああいう男優は少ないです。貴重です。映像でもどんどん出てくる人でしょう。女優ではやはり高久ちぐさ。魅力的で目が離せません。

しかし、でも、やはり福島まり子の凄さを今回もつくづく感じたのでありました。福島さんは、芝居が上手い。上手いだけでなく味がある。華というよりも味。今日は、一瞬やりすぎだよ!と思った瞬間があったけれど、登場から場内を一気に暖めて、それもほぼひとり芝居で暖める。それに、流行で言えば品がある演技。笑いに品がある。笑わせれば何でもありの下品な方に行かないのはとてもいいなあと思いました。それに、客演であることをきちんと分かっている。共演している人は、まり子さんと芝居することで、大変かもしれないけれど、どんだけ演じることの充実感、達成感を味わっておられるでしょうか。舞台に出ている喜び、楽しさが伝わってくるようです。

やはり、福島まり子は超一級品で本物です。何でこの人がもっと演劇界を席巻しないのか、分かりません。

2010年5月12日

下北沢「劇」小劇場

オールショパンプログラム

夜想曲(ノクターン)5番 ソナタ2番「葬送」スケルツォ2番/休憩/ソナタ3番 舟歌作品60

アンコールなし

ツイメルマンのピアノを聞くのは始めてでないのだけれど、僕はこの年齢になってきっと音楽をきくキャパシティが広がったのか、もしくは聴く軸足が定まってきたのか、きちんと聞けるようになってきたように思える。もしくは、この1ヶ月で素晴らしいショパンのピアノ演奏を3つもきいたことからかもしれない。ショパンイヤーでも無い限り、こんなことはあり得ないことだから。ポリーニ、ボゴレリッチ、ツイメルマン。本当に対照的でそれぞれが現代ピアニストの頂点に立つ人たちである。

今夜きいておもったのは、ツイメルマンのピアノには、歌が流れている。美しいフレージングや、その中にある歌を大切にするということなのだ。特にショパンのワルツやマズルカの、あの素朴な味わいが、その旋律が浮き上がってくる様な演奏だった。

特にショパンのソナタは、そのショパンのショパンらしい歌が山ほど詰め込まれているのだということをとても大切に弾かれていた。前にきいたポリーニの演奏だと、全体の構築といったことや、それぞれの一音一音の音の美しさが際立ってくるのだが、ツイメルマンはフレージングで迫ってくるのである。音楽やメロディに対する愛情がとても感じられたのだ。

そして、あまり美しく磨きすぎない素朴さというものを大切にしている様な気がした。僕はそんなことからも、いつかツイメルマンのショパンのマズルカだけの演奏会をやってもらいたいなあと思った。ショパンのマズルカは、まずいい録音がほとんどない。正直言って、もう40年以上前に録音されたルービンシュタインのマズルカの演奏が最高峰でそれと比べられるものもない。

いろんな演奏家が何曲か録音するのだが、全曲演奏となると他に比較できるものがないほど貧弱で、さらに演奏会で取り上げることもほとんどない。

しかし、ショパンのピアノ曲でもっともショパンらしい、ショパンの心や人柄がでているのは、マズルカではないかなと思うのだ。ランランやボゴレリッチや、キーシンやポリーニでさえ、別にききたいとは思わないのだが、ツイメルマンなら、聞いてみたい。マズルカ!と思ったのだ。

というのも、今宵のツイメルマン。例えばショパンの第二ソナタで、極端にテンポを落として挑戦していた。このソナタの中でちょっと退屈するテンションのやや低い部分で、通常は速めのテンポで一気に弾き飛ばしてしまうのだが、どっしり弾いていた。その誠実なこと。最後の舟歌であの舟歌のリズムと旋律を何よりも大切にしていたこと。何しろソナタの終楽章では若い頃のテクニークが衰えていないことを証明する様な見事な絹織物に緩い光があったているような、手に触れている様な脅威の世界を創りだしながら、何て事ないところで、どかーんと和音のミスをしたり。いやはや、このピアニストはホントに音楽を愛しているのだなと分かったのでありました。

ツイメルマンはデビュー当時は久々ポーランド出身でショパンコンクール優勝者というだけでなく、イケメンピアニストとして売り出されて、正直避けておりました。クラシックまで顔かよ!と思ったのです。当時の僕は池袋西部百貨店のディスクポートというレコード売り場で買うことが多かったのですが、1975年にショパンコンクールで優勝したあとに出されたアルバムが「ショパンのワルツ」で当時はほとんどなかった、ツイメルマンの正面の顔写真がジャケットに使われて、音大生と思われる女の子たちがキャーキャー言いながら買い求めていたのだ。何しろ当時はLPレコードですからね。30センチ×30センチのどでかいジャケです。女の子はみんなジャケ買いしてたわけですね。叔母さまも。当然避けた。こいつ偽物だよ!と思ったんですね。俺は本物を求めるぜ。ルービンシュタインだ!ホロビッツだ!ギーゼギングだ!フランソワだ!と避けていたのである。

でも、しばらく経ち、落ちついてきて、気になって、近くの図書館(石神井図書館)で借りてきいたら、案外良くてカセットテープにダビングして聞いていたな。まあ、ワルツでいい録音はないからな、と思って受け入れたのです。

それから35年の間。ツイメルマンはヒゲと白髪頭になって、もはや誰もイケメンピアニストとは言わなくなったが、音楽は深まり技術は冴え渡った名ピアニストになったのです。シューベルトもベートーヴェンも素晴らしい。亡くなったバーンシュタインやジュリーニ、カラヤンと協奏曲の録音も進んできいてみると、派手さはないが、何か芯があるんだよね。

というわけで、その芯は何だろうかと思いつつ、聴いたら、今日思ったのは、フレージングの中で唄うことってことです。

次は、前述したように、ショパンのマズルカを中心としたプログラム、もしくは、シューマン、シューベルト、ベートーヴェンといった作曲家の音楽をきいてみたいです。

今日、気になったこと。武蔵野市民文化会館は低廉な価格で上質な音楽を聴かせてくれることで本当に貴重な存在だとは思うのだけれど、ちょっとピアノが良くない感じがするのは僕の気のせいか。

ホロヴィッツのように自分のピアノを世界中持ち歩く人ばかりではないだろうと思う。

そろそろ新しいピアノがあってもいいのではないかと思うのだけれども。

そのために、ピアノの入る演奏会のチケット代を毎回500円値上げして、何年間かかけて新しい素晴らしいピアノを買う基金にしてはどうかと思うのだけれど、どうでしょう?それでも十分安いのだから。

ツイメルマンの20年以上前の演奏。先ずは今宵きいたノクターン。この頃と比べてもっと芯だけに削ぎ落とされたいい演奏でした。

そして、スケルツオ2番 これも今宵聞いた方が数段良かったけれども。

ショパンコンクール当時の映像、イケメンで売り出される直前の映像。いつかきちんと聞いてみたいショパンのマズルカの1曲です。演奏は若く成熟はしていない、センチメンタリズムに浸った演奏ですけど。唄うってことは本当にこの頃から大切にしているなと思います。

2010年5月13日 武蔵野文化会館

夜想曲(ノクターン)5番 ソナタ2番「葬送」スケルツォ2番/休憩/ソナタ3番 舟歌作品60

アンコールなし

ツイメルマンのピアノを聞くのは始めてでないのだけれど、僕はこの年齢になってきっと音楽をきくキャパシティが広がったのか、もしくは聴く軸足が定まってきたのか、きちんと聞けるようになってきたように思える。もしくは、この1ヶ月で素晴らしいショパンのピアノ演奏を3つもきいたことからかもしれない。ショパンイヤーでも無い限り、こんなことはあり得ないことだから。ポリーニ、ボゴレリッチ、ツイメルマン。本当に対照的でそれぞれが現代ピアニストの頂点に立つ人たちである。

今夜きいておもったのは、ツイメルマンのピアノには、歌が流れている。美しいフレージングや、その中にある歌を大切にするということなのだ。特にショパンのワルツやマズルカの、あの素朴な味わいが、その旋律が浮き上がってくる様な演奏だった。

特にショパンのソナタは、そのショパンのショパンらしい歌が山ほど詰め込まれているのだということをとても大切に弾かれていた。前にきいたポリーニの演奏だと、全体の構築といったことや、それぞれの一音一音の音の美しさが際立ってくるのだが、ツイメルマンはフレージングで迫ってくるのである。音楽やメロディに対する愛情がとても感じられたのだ。

そして、あまり美しく磨きすぎない素朴さというものを大切にしている様な気がした。僕はそんなことからも、いつかツイメルマンのショパンのマズルカだけの演奏会をやってもらいたいなあと思った。ショパンのマズルカは、まずいい録音がほとんどない。正直言って、もう40年以上前に録音されたルービンシュタインのマズルカの演奏が最高峰でそれと比べられるものもない。

いろんな演奏家が何曲か録音するのだが、全曲演奏となると他に比較できるものがないほど貧弱で、さらに演奏会で取り上げることもほとんどない。

しかし、ショパンのピアノ曲でもっともショパンらしい、ショパンの心や人柄がでているのは、マズルカではないかなと思うのだ。ランランやボゴレリッチや、キーシンやポリーニでさえ、別にききたいとは思わないのだが、ツイメルマンなら、聞いてみたい。マズルカ!と思ったのだ。

というのも、今宵のツイメルマン。例えばショパンの第二ソナタで、極端にテンポを落として挑戦していた。このソナタの中でちょっと退屈するテンションのやや低い部分で、通常は速めのテンポで一気に弾き飛ばしてしまうのだが、どっしり弾いていた。その誠実なこと。最後の舟歌であの舟歌のリズムと旋律を何よりも大切にしていたこと。何しろソナタの終楽章では若い頃のテクニークが衰えていないことを証明する様な見事な絹織物に緩い光があったているような、手に触れている様な脅威の世界を創りだしながら、何て事ないところで、どかーんと和音のミスをしたり。いやはや、このピアニストはホントに音楽を愛しているのだなと分かったのでありました。

ツイメルマンはデビュー当時は久々ポーランド出身でショパンコンクール優勝者というだけでなく、イケメンピアニストとして売り出されて、正直避けておりました。クラシックまで顔かよ!と思ったのです。当時の僕は池袋西部百貨店のディスクポートというレコード売り場で買うことが多かったのですが、1975年にショパンコンクールで優勝したあとに出されたアルバムが「ショパンのワルツ」で当時はほとんどなかった、ツイメルマンの正面の顔写真がジャケットに使われて、音大生と思われる女の子たちがキャーキャー言いながら買い求めていたのだ。何しろ当時はLPレコードですからね。30センチ×30センチのどでかいジャケです。女の子はみんなジャケ買いしてたわけですね。叔母さまも。当然避けた。こいつ偽物だよ!と思ったんですね。俺は本物を求めるぜ。ルービンシュタインだ!ホロビッツだ!ギーゼギングだ!フランソワだ!と避けていたのである。

でも、しばらく経ち、落ちついてきて、気になって、近くの図書館(石神井図書館)で借りてきいたら、案外良くてカセットテープにダビングして聞いていたな。まあ、ワルツでいい録音はないからな、と思って受け入れたのです。

それから35年の間。ツイメルマンはヒゲと白髪頭になって、もはや誰もイケメンピアニストとは言わなくなったが、音楽は深まり技術は冴え渡った名ピアニストになったのです。シューベルトもベートーヴェンも素晴らしい。亡くなったバーンシュタインやジュリーニ、カラヤンと協奏曲の録音も進んできいてみると、派手さはないが、何か芯があるんだよね。

というわけで、その芯は何だろうかと思いつつ、聴いたら、今日思ったのは、フレージングの中で唄うことってことです。

次は、前述したように、ショパンのマズルカを中心としたプログラム、もしくは、シューマン、シューベルト、ベートーヴェンといった作曲家の音楽をきいてみたいです。

今日、気になったこと。武蔵野市民文化会館は低廉な価格で上質な音楽を聴かせてくれることで本当に貴重な存在だとは思うのだけれど、ちょっとピアノが良くない感じがするのは僕の気のせいか。

ホロヴィッツのように自分のピアノを世界中持ち歩く人ばかりではないだろうと思う。

そろそろ新しいピアノがあってもいいのではないかと思うのだけれども。

そのために、ピアノの入る演奏会のチケット代を毎回500円値上げして、何年間かかけて新しい素晴らしいピアノを買う基金にしてはどうかと思うのだけれど、どうでしょう?それでも十分安いのだから。

ツイメルマンの20年以上前の演奏。先ずは今宵きいたノクターン。この頃と比べてもっと芯だけに削ぎ落とされたいい演奏でした。

そして、スケルツオ2番 これも今宵聞いた方が数段良かったけれども。

ショパンコンクール当時の映像、イケメンで売り出される直前の映像。いつかきちんと聞いてみたいショパンのマズルカの1曲です。演奏は若く成熟はしていない、センチメンタリズムに浸った演奏ですけど。唄うってことは本当にこの頃から大切にしているなと思います。

2010年5月13日 武蔵野文化会館

坂手洋二演出

素晴らしい企画だと思うとともに、僕にもう少し余裕があったら、生意気だが、こういう作品は自分が書かなくちゃいけないなあと思った作品でもある。というのも、敬愛するデビットヘアーの作品ながら、例えば冒頭でオプションをギャンブルと簡単に決めつけてしまうのでは、金融商品の中身をどれだけ理解しているのか疑念に思えてしまうからだ。このくらいの理解で行くわけ?って思ってから、いろんなことを一歩ひいてみてしまった。

というのも、自分自身が末端ながらも80年代後半から90年ごろにかけて、デリヴァティブを扱い生業にしていた金融マンだったからだ。この作品は、金融の世界にひしめく人間の欲望というより強欲、それが際限のないものであり、そのいうものが金融商品に投影されていることを中心軸にしないといけないのだ。そして、それらがシステムとして世界をメルトダウン寸前まで持っていったと言わなくてはならない。人間の強欲のコントロールが必要で、それは、観客のあなたにも関係しているとしなくてはならない。

サブプライムローンは、ブッシュとグリンスパンがまいた種であるが、それを育て花咲かせたのは庶民の欲望であるからだ。庶民の欲望が庶民も呑み込むのに影響していることを忘れてはいけない。

観客は、難しい金融商品のことよりも、付随的にちりばめられたギャグに機敏に反応し笑っているし、銀行員は強欲だとか、金融は悪という、メディアのステレオタイプな視点で見ているだけで、金融商品やマーケットというのは、行き過ぎているけれども、観客のみなさん全員にも共通するものでないでしょうか?と突きつけられず、悪く強欲な金融マンと政治家の自分たちは被害者だというだけで終わってしまうのが物足りなかった。

もう少し、具体的に気になったことを言えば、これは原文のテキストをあたっているわけではないので、断言はできないが、全体的にマーチャントバンクとインベストメントバンクの差異をもう少し意識した翻訳にしないと、いけない。それは、今回の金融危機はマーチャントバンクとは比べ物にならないインベストメントバンクの強欲と無責任さが生んだことであり、マーチャントバンクをそれと一緒に「銀行」というひとくくりで表現しては、「まともで」「制御され多くの人を幸福にする」資本主義まで否定してしまうことになる。従来のマーチャントバンクのままでいれば、銀行は産業を育て、貧困から人々を解放し、勤める銀行員もそこそこまともな高給をもらいながら幸せな生活を遅れたのだ。それが、投資銀行まで行ってしまったことが多くの問題を生んだのだから。

流動性と流動化という言葉の違いをもっと明確に訳すべきだと思う。まったく違った意味合いになる。

資産があればクレジットが付与されるのではなく、資産価値があるからクレジットが付与されるという仕組みとルールをずらしてはいけない。それが、この上演には欠けている。では、資産価値とはどうやって生まれるのかというと、人間の欲望が、自分が所有していないものを、自己所有したいと渇望、思う強欲さが、資産の市場価格をつりあげ、資産価値を増すわけだから。それによって、新たな欲望を実現するクレジットが与えられるという仕組みを理解していないのか、翻訳がその前で留まっているのか。

中央銀行の独立性は、20世紀以降一貫して必要とされてきた概念が欠けている。あの台詞では中央銀行の独立性が原因のひとつととらえられかねない。労働党政権での選挙対策のために、むしろ中央銀行に政治家が介入しすぎたことが問題であったはずなのだ。それが真逆に扱われた。

借金と債務という言葉があいまいな感じがした。銀行が借金しているってのは、借り入れがあるということか。きっと不良債務があるということではないのか?ちょっと、気になった。

債権の証券化によって、サブプライムローンが細分化され組み込まれ、それがファンズオブファンドのような形でいくことによって、トリプルAなどの評価がついていくのだが、その経緯があまりにも端折りすぎていて、ただごまかしている様な感じだ。金融マンは狡猾なので、きちんと理論とルールに則って悪事を働く。だから、アメリカの議会証言で彼らはああまで厚顔で居られるのだ。

それは、人間の本質であるのではないか。

ロングタームキャピタルマネジメントは日本の新聞でも多数使われた金融機関名であるのだが、長期的資本なんとかという訳された金融機関名になっていた。ノーザンロックはそのままだったのですが、北岩なんていわないもんね。

あと、本来は笑いのポイントである50万ポンドとか、何百億ドルって表現は、日本人の感覚ではちょっと分かり難いはずだ。年収なのか月収なのかも検討がつかないのではないか、50万ポンド=年収9000万円!と、プロジェクターで出してくれれば、皆と一緒に笑えるのになあと思った。

ゴードンブラウンやアラングリンスパン、ジョージソロスとかも、ちょこっと顔写真を投影してくれれば、観客の何割かは、身近な名前と気づくだろう。きっと、ああ、ゴードンブラウンって、労働党の党首でイギリスのつい先日まで首相だったブラウンさんか!って分かるのになあって思う。AIGなんかも、日本でもおなじみのアメリカンファミリーなんかの持株会社だとちょこっと説明入れて欲しかったなあ。

それから、サブプライムローン、オプション、ヘッジファンド、債権の証券化、レバレッジ、CDS、商業銀行と投資銀行といったものは、客入れ中に、解説すれば観客はもっと楽しめる。あ、それ、俺がやったら、最高に上手くできます(売り込み!)。

ヘアー、坂手洋二、燐光群という日本で最高峰のチームの作品なので細かいところをいろいろと申し上げ、また、いろいろと思ったのですが、もちろん、それ以外の劇団なんかが、このレベルでやったのなら、天地異変驚がくものの大傑作とファンファーレをならしていたところでした。

芝居ってホントにオモロいなあ!

2010年5月12日

ザスズナリ

素晴らしい企画だと思うとともに、僕にもう少し余裕があったら、生意気だが、こういう作品は自分が書かなくちゃいけないなあと思った作品でもある。というのも、敬愛するデビットヘアーの作品ながら、例えば冒頭でオプションをギャンブルと簡単に決めつけてしまうのでは、金融商品の中身をどれだけ理解しているのか疑念に思えてしまうからだ。このくらいの理解で行くわけ?って思ってから、いろんなことを一歩ひいてみてしまった。

というのも、自分自身が末端ながらも80年代後半から90年ごろにかけて、デリヴァティブを扱い生業にしていた金融マンだったからだ。この作品は、金融の世界にひしめく人間の欲望というより強欲、それが際限のないものであり、そのいうものが金融商品に投影されていることを中心軸にしないといけないのだ。そして、それらがシステムとして世界をメルトダウン寸前まで持っていったと言わなくてはならない。人間の強欲のコントロールが必要で、それは、観客のあなたにも関係しているとしなくてはならない。

サブプライムローンは、ブッシュとグリンスパンがまいた種であるが、それを育て花咲かせたのは庶民の欲望であるからだ。庶民の欲望が庶民も呑み込むのに影響していることを忘れてはいけない。

観客は、難しい金融商品のことよりも、付随的にちりばめられたギャグに機敏に反応し笑っているし、銀行員は強欲だとか、金融は悪という、メディアのステレオタイプな視点で見ているだけで、金融商品やマーケットというのは、行き過ぎているけれども、観客のみなさん全員にも共通するものでないでしょうか?と突きつけられず、悪く強欲な金融マンと政治家の自分たちは被害者だというだけで終わってしまうのが物足りなかった。

もう少し、具体的に気になったことを言えば、これは原文のテキストをあたっているわけではないので、断言はできないが、全体的にマーチャントバンクとインベストメントバンクの差異をもう少し意識した翻訳にしないと、いけない。それは、今回の金融危機はマーチャントバンクとは比べ物にならないインベストメントバンクの強欲と無責任さが生んだことであり、マーチャントバンクをそれと一緒に「銀行」というひとくくりで表現しては、「まともで」「制御され多くの人を幸福にする」資本主義まで否定してしまうことになる。従来のマーチャントバンクのままでいれば、銀行は産業を育て、貧困から人々を解放し、勤める銀行員もそこそこまともな高給をもらいながら幸せな生活を遅れたのだ。それが、投資銀行まで行ってしまったことが多くの問題を生んだのだから。

流動性と流動化という言葉の違いをもっと明確に訳すべきだと思う。まったく違った意味合いになる。

資産があればクレジットが付与されるのではなく、資産価値があるからクレジットが付与されるという仕組みとルールをずらしてはいけない。それが、この上演には欠けている。では、資産価値とはどうやって生まれるのかというと、人間の欲望が、自分が所有していないものを、自己所有したいと渇望、思う強欲さが、資産の市場価格をつりあげ、資産価値を増すわけだから。それによって、新たな欲望を実現するクレジットが与えられるという仕組みを理解していないのか、翻訳がその前で留まっているのか。

中央銀行の独立性は、20世紀以降一貫して必要とされてきた概念が欠けている。あの台詞では中央銀行の独立性が原因のひとつととらえられかねない。労働党政権での選挙対策のために、むしろ中央銀行に政治家が介入しすぎたことが問題であったはずなのだ。それが真逆に扱われた。

借金と債務という言葉があいまいな感じがした。銀行が借金しているってのは、借り入れがあるということか。きっと不良債務があるということではないのか?ちょっと、気になった。

債権の証券化によって、サブプライムローンが細分化され組み込まれ、それがファンズオブファンドのような形でいくことによって、トリプルAなどの評価がついていくのだが、その経緯があまりにも端折りすぎていて、ただごまかしている様な感じだ。金融マンは狡猾なので、きちんと理論とルールに則って悪事を働く。だから、アメリカの議会証言で彼らはああまで厚顔で居られるのだ。

それは、人間の本質であるのではないか。

ロングタームキャピタルマネジメントは日本の新聞でも多数使われた金融機関名であるのだが、長期的資本なんとかという訳された金融機関名になっていた。ノーザンロックはそのままだったのですが、北岩なんていわないもんね。

あと、本来は笑いのポイントである50万ポンドとか、何百億ドルって表現は、日本人の感覚ではちょっと分かり難いはずだ。年収なのか月収なのかも検討がつかないのではないか、50万ポンド=年収9000万円!と、プロジェクターで出してくれれば、皆と一緒に笑えるのになあと思った。

ゴードンブラウンやアラングリンスパン、ジョージソロスとかも、ちょこっと顔写真を投影してくれれば、観客の何割かは、身近な名前と気づくだろう。きっと、ああ、ゴードンブラウンって、労働党の党首でイギリスのつい先日まで首相だったブラウンさんか!って分かるのになあって思う。AIGなんかも、日本でもおなじみのアメリカンファミリーなんかの持株会社だとちょこっと説明入れて欲しかったなあ。

それから、サブプライムローン、オプション、ヘッジファンド、債権の証券化、レバレッジ、CDS、商業銀行と投資銀行といったものは、客入れ中に、解説すれば観客はもっと楽しめる。あ、それ、俺がやったら、最高に上手くできます(売り込み!)。

ヘアー、坂手洋二、燐光群という日本で最高峰のチームの作品なので細かいところをいろいろと申し上げ、また、いろいろと思ったのですが、もちろん、それ以外の劇団なんかが、このレベルでやったのなら、天地異変驚がくものの大傑作とファンファーレをならしていたところでした。

芝居ってホントにオモロいなあ!

2010年5月12日

ザスズナリ

中村陽明 作演出(字違ってます)

この公演はとにかくキャストの魅力に満ちている。しかし、これだけ統一感が取れた舞台であることから考えると、演技指導がすごいんだろうなあと思うのだ。90分間、役者がウソの関係性を作らない緊張感に満ちているので飽きないのだ。

特に最近はいい役者はいないかなあと思いつつ芝居を見ることも少なくない。JACROWはいい役者をきちんとキャスティングしているなあと思う。例えば、谷仲さんは昔からいろんなところで拝見するけれど、これほど味のある演技をするとはオドロキ。

名前は知っていた平山寛人は華のあるメチャクチャいい役者でした。声がよく、佇まいに品格がある。時間堂は未見だけれど、管野貴夫はいい。身体のバランスがよくリアリティがある。笑顔の中に暗さがあり、誠実そうななかに毒がある。そんな空気を醸し出す人でした。

女優は難関な中国語も見事にこなし、清水や柳井は時に演技に戸惑いが残っている様なところもあったのですが、難しい役ですから。そして、仗桐安は、難しい漢字に変えてやっと読めるようになった最近ですが、ポツドール常連時代から相変わらずの存在感です。この人もホントにいいです。蒻崎今日子は、どうどうと舞台の中心で見事に存在感を出していました。客演先でどんな演技をするのか見てみたいです。

岡本篤はいつものように上手く面白い。この役者をキャスティングできる悦びを感じます。

サンモールスタジオ 2010年5月10日

この公演はとにかくキャストの魅力に満ちている。しかし、これだけ統一感が取れた舞台であることから考えると、演技指導がすごいんだろうなあと思うのだ。90分間、役者がウソの関係性を作らない緊張感に満ちているので飽きないのだ。

特に最近はいい役者はいないかなあと思いつつ芝居を見ることも少なくない。JACROWはいい役者をきちんとキャスティングしているなあと思う。例えば、谷仲さんは昔からいろんなところで拝見するけれど、これほど味のある演技をするとはオドロキ。

名前は知っていた平山寛人は華のあるメチャクチャいい役者でした。声がよく、佇まいに品格がある。時間堂は未見だけれど、管野貴夫はいい。身体のバランスがよくリアリティがある。笑顔の中に暗さがあり、誠実そうななかに毒がある。そんな空気を醸し出す人でした。

女優は難関な中国語も見事にこなし、清水や柳井は時に演技に戸惑いが残っている様なところもあったのですが、難しい役ですから。そして、仗桐安は、難しい漢字に変えてやっと読めるようになった最近ですが、ポツドール常連時代から相変わらずの存在感です。この人もホントにいいです。蒻崎今日子は、どうどうと舞台の中心で見事に存在感を出していました。客演先でどんな演技をするのか見てみたいです。

岡本篤はいつものように上手く面白い。この役者をキャスティングできる悦びを感じます。

サンモールスタジオ 2010年5月10日

213 エルスネル 交響曲ハ長調作品11

ショパン ピアノ協奏曲 第2番

シンフォニア・ヴァルソヴィア

ゲオルグ チチナゼ 指揮

イーヴォボゴレリッチ ピアノ

316 「ショパンの葬送」

ショパン作曲 24の前奏曲より(オルガン独奏)

ショパン/ヘルツィン 葬送行進曲(オケ版)

モーツアルト作曲 レクイエム

ミシェルコルボ 指揮

シンフォニア・ヴァルソヴィア

ローザンヌ声楽アンサンブル

シャルロットミュラー ソプラノ

V ボナール アルト

C アインホルン テノール

P ハーヴェイ バリトン

213 6年目にして初めてラフォルジュルネに出かけた。音楽のお祭りだった。確かにヨーロッパ的な。とても成功していて楽しかった。ホールAのでかい開場のS席は3000円。ネットでちょっと高く競り落とし買ったのだけれど、17列目という席だったので満足。

会場に入ると、まだヴォゴレリッチがピアノを弾いていた。パッセージを弾くのだけだけど、誰かと話しながら、完全な私服で。そんなの観るのは初めてで、これも音楽祭ならでは。

正直期待していなかったのだけれど、先ずはこのオケ。ポーランドのオケらしいのですが、とても良かった。エルスネルという作曲家はショパンの師匠に当たる人らしく、もちろん初めて聞く曲だけれど、曲よりもオケが誠実に情熱をこめて演奏するのに好感。チチナゼはグルジア出身だけれど、研鑽を積んだのはゲルギレフのところいうところで、聴衆を煽る音楽作りをするのでありました。

ショパンの協奏曲はピアノを叩いているのではないかと思うほどの強い音や、逆に絹の様な流れ、極端に遅いテンポだったり、聞き慣れたテンポだったりと、イーヴォ節炸裂。それに楽譜見ながらの演奏ってのも久しぶり。この個性の固まりの様な演奏に、このヴァルゾヴィアというオケは憤然と対峙するのでありました。ぎりぎりのところで、音楽は均衡し、スリリング。アンコールは協奏曲の2楽章。こんなに個性の強い演奏を観客に提示できて、それもきちんと筋の通った演奏をするってのはスゴいね。

楽譜を全部一から洗い直したわけで、従来の演奏のスタイルをゼロベースで考え直したってことだもんね。反発を覚える人もいるはずだけれど、僕も最初は何だこれ?と思ったけれどだんだんと引き込まれていったのだ。

実は4月28日に来日していたフィラディルフィア管弦楽団の演奏会にアルゲリッチの代役で出演し、同じくショパンの2番協奏曲をデュトワの指揮でイーヴォは弾いているのだけれど、こんな風に演奏したのかな?ととても気になる演奏でした。この演奏会はひとつが45分と聞いていたけれど、実際は終わったのは4時少し前。90分の長丁場でした。

213 東京国際フォーラム ホールA 2010年5月3日 14時30分開演

316 鈴木優人のオルガン独奏のあとに、葬送行進曲の弦楽合奏。そのあとで、コルボなどが登場しモツレク。あのどでかいホールAにも関わらず、掘り下げた音楽の魅力を満喫した。怒りの日なども音楽がうねる。昨日もきいたこのポーランドのオケが弦楽を中心に深い音を奏でた。

コルボは以前からききたかった指揮者であるが、やっと聞けた。音楽をきく満足感に浸った。

別になにも特別なことをしない。だからこそ、心の奥まで沁み入る音楽が底にあるのだ。

316 東京国際フォーラム ホールA 2010年5月4日 21時45分開演

ショパン ピアノ協奏曲 第2番

シンフォニア・ヴァルソヴィア

ゲオルグ チチナゼ 指揮

イーヴォボゴレリッチ ピアノ

316 「ショパンの葬送」

ショパン作曲 24の前奏曲より(オルガン独奏)

ショパン/ヘルツィン 葬送行進曲(オケ版)

モーツアルト作曲 レクイエム

ミシェルコルボ 指揮

シンフォニア・ヴァルソヴィア

ローザンヌ声楽アンサンブル

シャルロットミュラー ソプラノ

V ボナール アルト

C アインホルン テノール

P ハーヴェイ バリトン

213 6年目にして初めてラフォルジュルネに出かけた。音楽のお祭りだった。確かにヨーロッパ的な。とても成功していて楽しかった。ホールAのでかい開場のS席は3000円。ネットでちょっと高く競り落とし買ったのだけれど、17列目という席だったので満足。

会場に入ると、まだヴォゴレリッチがピアノを弾いていた。パッセージを弾くのだけだけど、誰かと話しながら、完全な私服で。そんなの観るのは初めてで、これも音楽祭ならでは。

正直期待していなかったのだけれど、先ずはこのオケ。ポーランドのオケらしいのですが、とても良かった。エルスネルという作曲家はショパンの師匠に当たる人らしく、もちろん初めて聞く曲だけれど、曲よりもオケが誠実に情熱をこめて演奏するのに好感。チチナゼはグルジア出身だけれど、研鑽を積んだのはゲルギレフのところいうところで、聴衆を煽る音楽作りをするのでありました。

ショパンの協奏曲はピアノを叩いているのではないかと思うほどの強い音や、逆に絹の様な流れ、極端に遅いテンポだったり、聞き慣れたテンポだったりと、イーヴォ節炸裂。それに楽譜見ながらの演奏ってのも久しぶり。この個性の固まりの様な演奏に、このヴァルゾヴィアというオケは憤然と対峙するのでありました。ぎりぎりのところで、音楽は均衡し、スリリング。アンコールは協奏曲の2楽章。こんなに個性の強い演奏を観客に提示できて、それもきちんと筋の通った演奏をするってのはスゴいね。

楽譜を全部一から洗い直したわけで、従来の演奏のスタイルをゼロベースで考え直したってことだもんね。反発を覚える人もいるはずだけれど、僕も最初は何だこれ?と思ったけれどだんだんと引き込まれていったのだ。

実は4月28日に来日していたフィラディルフィア管弦楽団の演奏会にアルゲリッチの代役で出演し、同じくショパンの2番協奏曲をデュトワの指揮でイーヴォは弾いているのだけれど、こんな風に演奏したのかな?ととても気になる演奏でした。この演奏会はひとつが45分と聞いていたけれど、実際は終わったのは4時少し前。90分の長丁場でした。

213 東京国際フォーラム ホールA 2010年5月3日 14時30分開演

316 鈴木優人のオルガン独奏のあとに、葬送行進曲の弦楽合奏。そのあとで、コルボなどが登場しモツレク。あのどでかいホールAにも関わらず、掘り下げた音楽の魅力を満喫した。怒りの日なども音楽がうねる。昨日もきいたこのポーランドのオケが弦楽を中心に深い音を奏でた。

コルボは以前からききたかった指揮者であるが、やっと聞けた。音楽をきく満足感に浸った。

別になにも特別なことをしない。だからこそ、心の奥まで沁み入る音楽が底にあるのだ。

316 東京国際フォーラム ホールA 2010年5月4日 21時45分開演

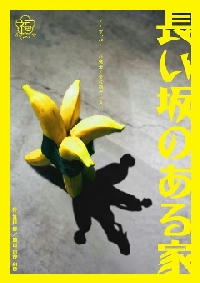

オリジナル脚本 サマセットモーム

演出 ケラリーノサンドロヴィッチ

出演 松たか子 渡辺徹 段田安則 新橋耐子

46分くらいの幕が3幕あって、途中に10分ほどの休憩が入った。妻の寝室、寒い客間、台所と各幕ごとに美術が替わり、その美術が素晴らしいのに嫉妬した。お金があったらできるのかなとも思ったけれど。

松たか子の芝居はいろいろと見たけれど、これが一番良かったな。今までは「オケピ」『ラマンチャの男』と思っていたけれど、これが一番いいや。最初から異常なハイテンションで空気を作り、この戦争直後の異常なイギリスの話を現代につなげた。異常な話なのにスゴくリアルなのは、彼女のテンションのおかげだろう。渡辺徹や段田安則もホントにホントにスゴいなあ。徹さんとテレビをご一緒したなんて思えないくらいです。そして、新橋さんの面白いこと、可愛いこと、品格があるけれど、本質的にはどっか、ぐるりとヘンテコな役を見事に演じておられた。やはりテンションが高い。すごいなあ。

休憩もいれると、3時間ちょいの長丁場、全く飽きませんでした。水野あやを始めとするその他の出演者もお見事!とにかくお見事です!9000円。納得。

2010年 @シアターコクーン

演出 ケラリーノサンドロヴィッチ

出演 松たか子 渡辺徹 段田安則 新橋耐子

46分くらいの幕が3幕あって、途中に10分ほどの休憩が入った。妻の寝室、寒い客間、台所と各幕ごとに美術が替わり、その美術が素晴らしいのに嫉妬した。お金があったらできるのかなとも思ったけれど。

松たか子の芝居はいろいろと見たけれど、これが一番良かったな。今までは「オケピ」『ラマンチャの男』と思っていたけれど、これが一番いいや。最初から異常なハイテンションで空気を作り、この戦争直後の異常なイギリスの話を現代につなげた。異常な話なのにスゴくリアルなのは、彼女のテンションのおかげだろう。渡辺徹や段田安則もホントにホントにスゴいなあ。徹さんとテレビをご一緒したなんて思えないくらいです。そして、新橋さんの面白いこと、可愛いこと、品格があるけれど、本質的にはどっか、ぐるりとヘンテコな役を見事に演じておられた。やはりテンションが高い。すごいなあ。

休憩もいれると、3時間ちょいの長丁場、全く飽きませんでした。水野あやを始めとするその他の出演者もお見事!とにかくお見事です!9000円。納得。

2010年 @シアターコクーン

楢原拓 作演出

内山奈々 田端玲美(カムカムミニキーナ)ほか 出演

作品に安保も突入も感じない。ああいった時代の空気は全く感じない。安保の学生運動の闘志たちは出てくるのだが、あくまでも現代の人間の匂いしかしない。

芝居の最後まで開かない巨大な門と壁。その向こうとこちら、見たいという気持ちと、守られているという印象。そんな中で繰り広げられる人間たちの不条理な大騒ぎの中から、何か本質的なものが見えてきて、それが現代への軽やかな提示がある。芝居の幕切れあたりで、いろんなことをコトバにせずに走り抜けた方が良かったのに。楢原君はきっと繊細で心配性で、、、、とにかく、、、だから書いてしまったんだと思うけれど。

楢原君の作った芝居の中でもとびきりに良く出来た作品だった。

2010年5月1日 王子小劇場

シャルルデュトワ指揮

ストラヴィンスキー作曲

火の鳥(全曲)

春の祭典

アンコール

シベリウス 悲しきワルツ

NHK交響楽団の首席指揮者もつとめた、日本でもおなじみのシャルルデュトワ。世界的な指揮者だ。個人的に僕が初めての海外のホールできいた音楽体験が、確か1984年のサンフランシスコ交響楽団の定期演奏会。そこでも「春の祭典」で指揮はシャルルデュトワ。モントリオール交響楽団での来日は何回もあるし、おそらくフランスのオーケストラでも彼の指揮できいているはず。

今宵はデュトワの十八番のストランビンスキーを堪能する夜。

それなのに、「火の鳥」全曲版は初めて聴いた。組曲は何度もきいているのに。

ストラビンスキーのこの曲の全貌がやっと分かったって感じだ。しかし、素晴らしいオーケストラである。最近は2流の演奏をきかせる来日組も少ないなか、べらぼうに上手い演奏をきかせた。上手いというよりも美味い演奏なのである。決して、巧いという感じでないのがいいなあ。

フィラディルフィア管弦楽団は、ストコフスキーの君臨時代にアメリカを代表するオケとなった。1930年代に「ファンタジア」でディズニーアニメに登場して世界中のあこがれである。たしか、ディアナダービンの「オーケストラの少女」のそれも、フィラディルフィア管弦楽団?だよね。

その後、ユージンオーマンディの時代となり、僕は彼の演奏を東京文化会館できいた。亡くなる直前の来日で、僕はその時のチャイコフスキーの交響曲4番のピチカートの美しさを今でも覚えている。後ろの方の席だったのに、一番前の隅っこが空いていたので、こっそり移ってきいたっけ。

会場にはまだ若った頃の、ムーティがいた。休憩の時に僕が真っ先にサインをもらったら長い行列が会場にできてしまった。ムーティがその後、このオケを担うのだ。ムーティの演奏はきっときいていないのだが、その後のサバリッシュ時代はきいた。来日もあったし、ヨーロッパの音を出すのが不思議だった。ものすごく繊細な音を出すのだ。その流れが、今宵にもあった。

力量で打ち負かす音楽でない、繊細で心の襞にふれる繊細な音楽をデュトワは作っていたのだ。

木管だけでなく金管もそうなのだ。

今宵は音楽をきく悦びがあった。しかし、会場に空席が目だったのは残念だ。だって、S席が3万円以上もしちゃしょうがないよね。デュトワならNHK交響楽団でも聞けるしくらいに思ったのかな。不況だから?とにかく残念だ。こんなに演奏を満員の観客で迎えられないのは。

こちらは、シャルルデュトワ指揮 NHK交響楽団の春の祭典 1987年の演奏です。23年前にもNHK交響楽団はこんなにハイレベルだったんです。確か僕も聞きにいった演奏会です。

2010年4月27日 サントリーホール

ストラヴィンスキー作曲

火の鳥(全曲)

春の祭典

アンコール

シベリウス 悲しきワルツ

NHK交響楽団の首席指揮者もつとめた、日本でもおなじみのシャルルデュトワ。世界的な指揮者だ。個人的に僕が初めての海外のホールできいた音楽体験が、確か1984年のサンフランシスコ交響楽団の定期演奏会。そこでも「春の祭典」で指揮はシャルルデュトワ。モントリオール交響楽団での来日は何回もあるし、おそらくフランスのオーケストラでも彼の指揮できいているはず。

今宵はデュトワの十八番のストランビンスキーを堪能する夜。

それなのに、「火の鳥」全曲版は初めて聴いた。組曲は何度もきいているのに。

ストラビンスキーのこの曲の全貌がやっと分かったって感じだ。しかし、素晴らしいオーケストラである。最近は2流の演奏をきかせる来日組も少ないなか、べらぼうに上手い演奏をきかせた。上手いというよりも美味い演奏なのである。決して、巧いという感じでないのがいいなあ。

フィラディルフィア管弦楽団は、ストコフスキーの君臨時代にアメリカを代表するオケとなった。1930年代に「ファンタジア」でディズニーアニメに登場して世界中のあこがれである。たしか、ディアナダービンの「オーケストラの少女」のそれも、フィラディルフィア管弦楽団?だよね。

その後、ユージンオーマンディの時代となり、僕は彼の演奏を東京文化会館できいた。亡くなる直前の来日で、僕はその時のチャイコフスキーの交響曲4番のピチカートの美しさを今でも覚えている。後ろの方の席だったのに、一番前の隅っこが空いていたので、こっそり移ってきいたっけ。

会場にはまだ若った頃の、ムーティがいた。休憩の時に僕が真っ先にサインをもらったら長い行列が会場にできてしまった。ムーティがその後、このオケを担うのだ。ムーティの演奏はきっときいていないのだが、その後のサバリッシュ時代はきいた。来日もあったし、ヨーロッパの音を出すのが不思議だった。ものすごく繊細な音を出すのだ。その流れが、今宵にもあった。

力量で打ち負かす音楽でない、繊細で心の襞にふれる繊細な音楽をデュトワは作っていたのだ。

木管だけでなく金管もそうなのだ。

今宵は音楽をきく悦びがあった。しかし、会場に空席が目だったのは残念だ。だって、S席が3万円以上もしちゃしょうがないよね。デュトワならNHK交響楽団でも聞けるしくらいに思ったのかな。不況だから?とにかく残念だ。こんなに演奏を満員の観客で迎えられないのは。

こちらは、シャルルデュトワ指揮 NHK交響楽団の春の祭典 1987年の演奏です。23年前にもNHK交響楽団はこんなにハイレベルだったんです。確か僕も聞きにいった演奏会です。

2010年4月27日 サントリーホール

振付 モーリスベジャール

音楽 黛敏郎

キャスト 大星由良之介:柄本弾 直義:森川茉央 塩冶判官:長瀬直義 顔世御前:二階堂由依 力弥:青木淳一 高師直:松下裕次 判内:氷室友 勘平:宮本祐宜 おかる:佐伯知香 現代の勘平:井上良太 現代のおかる:河合眞里 定九郎:小笠原亮 おかや:田中結子 お才:井脇幸江

性と生に溢れた公演。

ルキノビスコンティの作品に「ベニスに死す」という作品があって、映画好きなら観ないと駄目みたいな空気が僕の若い頃にあってビデオレンタルがまだ池袋の西武百貨店とかでしかやってなかったころ、1500円のレンタル料金を払ってみたことがある。何だよ、これ!男色映画?と思い耐えられず途中で辞めた。「家族の肖像」も「ルートヴィッヒ」も最後まで観られなかった。どちらもレーザーディスクのソフトを1万円くらい出して買って、見終わらずに中古屋さんに払い下げてしまった。

実は若い頃、ウディアレンも全然だめで面白さが全く分からなかった。それが、「世界中がアイラブユー」を40歳を過ぎてみたら面白く、「アニーホール」から丁寧に見直したら、面白くて面白くて堪らない。あんなに駄目だった「マンハッタン」まで底抜けに面白いのだ。キューブリックもそうで若い頃は「2001年宇宙の旅」の面白さなんかちっとも分からなかった。それが、たまらなく面白い。

それじゃ、ビスコンティも見てみようと思ってつい2年くらい前に見た。面白かった。未だ見ていないがブニュエルのDVDも買いそろえている。今年中には観ようかなという感じ。

モーリスベジャールには常にエロスが根底にある。エロスが性だけでなく生に結びついているのだ。だから分かりやすい。エロは思春期を迎えれば誰でも共鳴できる事がらだから、その部分では作品のとっかかりがつかめる。1986年の4月「ザ・カブキ」の世界初演の時、それは由良の助が日本人ではなくパリオペラ座のアフリカ系の人が踊ったときだったと思うのだが、スゴいものを見た。

面白いものを見たというのは理解できた。それから、今から10年以上前にも一度見た。そして、今回。久々になぜか見てみたいと思ったのだ。きっとベジャールが亡くなったことも関係しているかもしれない。パリオペラ座、バスチーユのどでかい劇場で2008年の暮れに追悼の作品を見た。それから見ていない。ベジャールが愛した東京バレエ団も久々に観ようと思ったのだ。

上野水香と後藤晴雄。高岸直樹から、名実共にトップの座を譲り受けつつある後藤は、昔のパトリックデュポンや、ジルロマンのようなカリスマ性を持ったバレエダンサーに成長した。そして牧阿佐美バレエ団のスター(=エトワール)であった上野は、ベジャールを踊りたいと東京バレエ団に移籍までしたパッションの人。だから上野と後藤の組み合わせで観るのが普通だろう。他のダンサーもベテランが多い組だし。でも今回は敢えて若く名も知らないダンサーばかりの組み合わせの初日に見たのだ。

驚いた。世界でももっとも高い水準のバレエ団だと思う。男のコールドバレエは人数が多い分、アレレな人も少なくないが、女性の水準はものすごく、さらに二階堂という17歳のプリマがもうスタイルがね、スゴい。長い脚、小さな顔、それが神が宿ったように動く。何か能のような感じだ。

そして、由良之助は20歳の柄本弾(つかもとだん)。これが驚がくものだった。間違いなく東京バレエ団というより世界の男性バレエダンサーのトップを狙える人として、小林十市以来の逸材だろう。キレのよさ、しなやかな動き、立ち姿の美しさ。ジャンプ力とかダンスの正確性とかは分からないが、今までの由良之助像に捕われること無く自らの美学を透徹していた。見事だった。スターが立ち上がっていく瞬間をみたのだ。

初役だったという。カーテンコールで大先輩の高岸から真っ赤なバラの花束をもらったときに、やっと笑顔がこぼれ、感極まった感じであったと同時に、自覚もしているようで、すごいなあと思った。とにかく右腕が動くだけでなんじゃこれ、人間はこんなに生命力にあふれ美しいものなのかと思わせるのだ。

そんなものは、自分には無かったのだ。昔も今も勝ち得なかった肉体の美しさだった。何か体育会系の雑な動きではない。現代風にいうと草食系アスリートの最高峰という感じかなあ。でも若く蒼い性の匂いはぷんぷんとする。何か三島的。いや寺山修司的なのかな?そして、僕は彼の踊りを見ながら、「ベニスに死す」のダークボガードを思い出したのだ。でも、それはきっと性愛ではなく、生に対する憧憬の思いからだろうけど。そして、もうすぐ自分は時間を気にしながら生きなければいけない年齢になると自覚したのだ。

若いころ1986年にこの初演を見た時には、エロの部分でしか観ることのできなかった作品だったが、忠臣蔵は知っていても、歌舞伎は見ていなかった。その後で、何回も「仮名手本忠臣蔵」の通しを見て、文楽や狂言、能といったものも見て、齢も重ね、今はベジャールの世界観がもう少し分かるようになった。今回は作品としてもとても面白かった。しかし、バレエダンサーの肉体はあのベジャールの世界観でさえ突き抜ける絶対性があるなあと思った。きっとそれを知っていたのもベジャールだろうし、忠臣蔵の世界を通し、アジアと西洋、歌舞伎とバレエ、男と女、善悪、男女、若さと老いといった様々な要素を多重的にいろんなことを思って作ったのだということも感じた。

もうひとり、伴内を踊った氷室友が素晴らしかった。何と言うか、ベジャールの枠の中で彼自身の自由な精神を忘れていない。まるでヒップホップを楽しみながら踊る若者のような自由さがあった。そして、これほどまでにユーモアのセンスがある踊りをするバレエダンサーが日本人男子にいただろうか?定九郎を踊った小笠原も良かった。この組にはベテランはお才の井脇幸江くらいで、技術を求められる役というよりも風格が求められる役だったが、それも見事だった。

東京バレエ団を見始めたのが確か「ザ・カブキ」。1986年の4月の世界初演の時からだけれども、技術も肉体も当時と比べると格段に良くなったのが良く分かる。欧米の肉食系なダイナミズムよりも、繊細な東洋のアンサンブルのスゴさで見せていたのだが、東洋的なものだけでなく、西洋的な肉体を持つダンサーがものすごく増えた。バレエ団は人の入れ替わりがあるから、システムとしてきちんと機能していないと低下する可能性もあるのだが、東京バレエ団はいままさに世界のトップに属するバレエ団であることは間違いなく、さらに、次世代も確実に育っていることを考えると、世界的財産として時代を代表する文化的価値を高めつつある。見ておいた方がいい!というのはこういうものである。

いつか柄本弾(つかもとだん)がボレロのメロディを踊る日が来るはずだ。そしたら、絶対に見たいと思った。

以下はフランスのテレビがモーリスベジャールの回顧番組を放送した時の「ザ・カブキ」。ここでの主役は初演から長く勤めた高岸である。

もうひとつベジャールと言えば、世界的にはこれ。「ボレロ」の振付け。2009年にメロディをシルヴィギエムが踊ったときのもの。これを柄本が踊るようになるのではないかと思うのだ。

2010年4月24日 オーチャードホール

音楽 黛敏郎

キャスト 大星由良之介:柄本弾 直義:森川茉央 塩冶判官:長瀬直義 顔世御前:二階堂由依 力弥:青木淳一 高師直:松下裕次 判内:氷室友 勘平:宮本祐宜 おかる:佐伯知香 現代の勘平:井上良太 現代のおかる:河合眞里 定九郎:小笠原亮 おかや:田中結子 お才:井脇幸江

性と生に溢れた公演。

ルキノビスコンティの作品に「ベニスに死す」という作品があって、映画好きなら観ないと駄目みたいな空気が僕の若い頃にあってビデオレンタルがまだ池袋の西武百貨店とかでしかやってなかったころ、1500円のレンタル料金を払ってみたことがある。何だよ、これ!男色映画?と思い耐えられず途中で辞めた。「家族の肖像」も「ルートヴィッヒ」も最後まで観られなかった。どちらもレーザーディスクのソフトを1万円くらい出して買って、見終わらずに中古屋さんに払い下げてしまった。

実は若い頃、ウディアレンも全然だめで面白さが全く分からなかった。それが、「世界中がアイラブユー」を40歳を過ぎてみたら面白く、「アニーホール」から丁寧に見直したら、面白くて面白くて堪らない。あんなに駄目だった「マンハッタン」まで底抜けに面白いのだ。キューブリックもそうで若い頃は「2001年宇宙の旅」の面白さなんかちっとも分からなかった。それが、たまらなく面白い。

それじゃ、ビスコンティも見てみようと思ってつい2年くらい前に見た。面白かった。未だ見ていないがブニュエルのDVDも買いそろえている。今年中には観ようかなという感じ。

モーリスベジャールには常にエロスが根底にある。エロスが性だけでなく生に結びついているのだ。だから分かりやすい。エロは思春期を迎えれば誰でも共鳴できる事がらだから、その部分では作品のとっかかりがつかめる。1986年の4月「ザ・カブキ」の世界初演の時、それは由良の助が日本人ではなくパリオペラ座のアフリカ系の人が踊ったときだったと思うのだが、スゴいものを見た。

面白いものを見たというのは理解できた。それから、今から10年以上前にも一度見た。そして、今回。久々になぜか見てみたいと思ったのだ。きっとベジャールが亡くなったことも関係しているかもしれない。パリオペラ座、バスチーユのどでかい劇場で2008年の暮れに追悼の作品を見た。それから見ていない。ベジャールが愛した東京バレエ団も久々に観ようと思ったのだ。

上野水香と後藤晴雄。高岸直樹から、名実共にトップの座を譲り受けつつある後藤は、昔のパトリックデュポンや、ジルロマンのようなカリスマ性を持ったバレエダンサーに成長した。そして牧阿佐美バレエ団のスター(=エトワール)であった上野は、ベジャールを踊りたいと東京バレエ団に移籍までしたパッションの人。だから上野と後藤の組み合わせで観るのが普通だろう。他のダンサーもベテランが多い組だし。でも今回は敢えて若く名も知らないダンサーばかりの組み合わせの初日に見たのだ。

驚いた。世界でももっとも高い水準のバレエ団だと思う。男のコールドバレエは人数が多い分、アレレな人も少なくないが、女性の水準はものすごく、さらに二階堂という17歳のプリマがもうスタイルがね、スゴい。長い脚、小さな顔、それが神が宿ったように動く。何か能のような感じだ。

そして、由良之助は20歳の柄本弾(つかもとだん)。これが驚がくものだった。間違いなく東京バレエ団というより世界の男性バレエダンサーのトップを狙える人として、小林十市以来の逸材だろう。キレのよさ、しなやかな動き、立ち姿の美しさ。ジャンプ力とかダンスの正確性とかは分からないが、今までの由良之助像に捕われること無く自らの美学を透徹していた。見事だった。スターが立ち上がっていく瞬間をみたのだ。

初役だったという。カーテンコールで大先輩の高岸から真っ赤なバラの花束をもらったときに、やっと笑顔がこぼれ、感極まった感じであったと同時に、自覚もしているようで、すごいなあと思った。とにかく右腕が動くだけでなんじゃこれ、人間はこんなに生命力にあふれ美しいものなのかと思わせるのだ。

そんなものは、自分には無かったのだ。昔も今も勝ち得なかった肉体の美しさだった。何か体育会系の雑な動きではない。現代風にいうと草食系アスリートの最高峰という感じかなあ。でも若く蒼い性の匂いはぷんぷんとする。何か三島的。いや寺山修司的なのかな?そして、僕は彼の踊りを見ながら、「ベニスに死す」のダークボガードを思い出したのだ。でも、それはきっと性愛ではなく、生に対する憧憬の思いからだろうけど。そして、もうすぐ自分は時間を気にしながら生きなければいけない年齢になると自覚したのだ。

若いころ1986年にこの初演を見た時には、エロの部分でしか観ることのできなかった作品だったが、忠臣蔵は知っていても、歌舞伎は見ていなかった。その後で、何回も「仮名手本忠臣蔵」の通しを見て、文楽や狂言、能といったものも見て、齢も重ね、今はベジャールの世界観がもう少し分かるようになった。今回は作品としてもとても面白かった。しかし、バレエダンサーの肉体はあのベジャールの世界観でさえ突き抜ける絶対性があるなあと思った。きっとそれを知っていたのもベジャールだろうし、忠臣蔵の世界を通し、アジアと西洋、歌舞伎とバレエ、男と女、善悪、男女、若さと老いといった様々な要素を多重的にいろんなことを思って作ったのだということも感じた。

もうひとり、伴内を踊った氷室友が素晴らしかった。何と言うか、ベジャールの枠の中で彼自身の自由な精神を忘れていない。まるでヒップホップを楽しみながら踊る若者のような自由さがあった。そして、これほどまでにユーモアのセンスがある踊りをするバレエダンサーが日本人男子にいただろうか?定九郎を踊った小笠原も良かった。この組にはベテランはお才の井脇幸江くらいで、技術を求められる役というよりも風格が求められる役だったが、それも見事だった。

東京バレエ団を見始めたのが確か「ザ・カブキ」。1986年の4月の世界初演の時からだけれども、技術も肉体も当時と比べると格段に良くなったのが良く分かる。欧米の肉食系なダイナミズムよりも、繊細な東洋のアンサンブルのスゴさで見せていたのだが、東洋的なものだけでなく、西洋的な肉体を持つダンサーがものすごく増えた。バレエ団は人の入れ替わりがあるから、システムとしてきちんと機能していないと低下する可能性もあるのだが、東京バレエ団はいままさに世界のトップに属するバレエ団であることは間違いなく、さらに、次世代も確実に育っていることを考えると、世界的財産として時代を代表する文化的価値を高めつつある。見ておいた方がいい!というのはこういうものである。

いつか柄本弾(つかもとだん)がボレロのメロディを踊る日が来るはずだ。そしたら、絶対に見たいと思った。

以下はフランスのテレビがモーリスベジャールの回顧番組を放送した時の「ザ・カブキ」。ここでの主役は初演から長く勤めた高岸である。

もうひとつベジャールと言えば、世界的にはこれ。「ボレロ」の振付け。2009年にメロディをシルヴィギエムが踊ったときのもの。これを柄本が踊るようになるのではないかと思うのだ。

2010年4月24日 オーチャードホール

最新記事

(01/06)

(12/25)

(08/05)

(06/30)

(12/16)

(08/21)

(04/10)

(09/25)

(11/30)

(11/18)

(11/03)

(10/04)

(09/19)

(08/28)

(06/25)

(06/10)

(12/30)

(02/21)

(12/31)

(09/28)

(06/09)

(05/12)

(12/31)

(09/08)

(06/02)

プロフィール

HN:

佐藤治彦 Haruhiko SATO

HP:

性別:

男性

職業:

演劇ユニット経済とH 主宰

趣味:

海外旅行

自己紹介:

演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員

カテゴリー

カレンダー

| 09 | 2025/10 | 11 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

フリーエリア

最新CM

[08/24 おばりーな]

[02/18 清水 悟]

[02/12 清水 悟]

[10/17 栗原 久美]

[10/16 うさきち]

最新TB

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(12/05)

(12/07)

(12/08)

(12/09)

(12/10)

(12/11)

(12/29)

(01/03)

(01/10)

(01/30)

(02/13)

(03/09)

(03/12)

(03/16)

(03/17)

(03/19)

(03/20)

(03/20)

(03/22)

(03/22)

(03/23)

(03/24)

(03/28)

(04/01)

(04/01)

カウンター